当事人回忆1945年我军接收抚顺日军火库,库里炮弹连运三月没运完

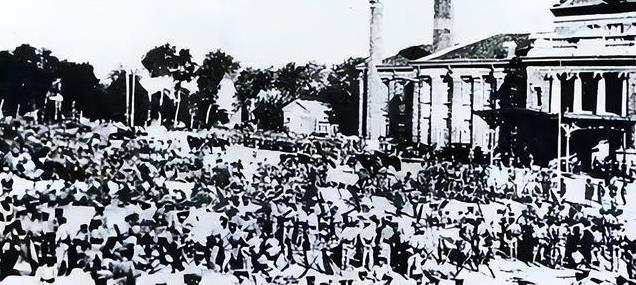

据当事人回忆,1945年我军接管抚顺日军武器库时,光是搬运库里的炮弹就花了整整三个月,还没能全部运走。1945年秋天,东北的重要城市抚顺迎来了命运的重大转折。日本投降后,各个势力都虎视眈眈,谁能控制这座煤炭资源丰富的城市,谁就能在接下来的政治斗争中抢占优势。就在这个紧要关头,一位叫李涛的年轻干部临危受命,带领一支小队秘密进入了抚顺。他们的任务表面上看很简单:接管日军留下的军火库。然而,当他们站在那座巨大的军火库前时,眼前的场景让所有人都震惊不已。堆积如山的武器弹药,仿佛永远用不完。他们是如何在错综复杂的局势中完成这个艰巨任务的?又是怎样在短短三个月内将这些宝贵的军事物资安全转移的?这段不为人知的历史,背后隐藏着怎样的真相?李涛在紧急情况下被委以重任,前往抚顺接管武器仓库。1945年10月的一天早上,东北局总部里人来人往,大家都在忙着工作。李涛刚从晋察冀边区调过来,就接到通知要去见领导。东北局的一把手彭真和参谋长伍修权特意抽出时间,和这位年轻干部见了面。彭真直截了当地表示:李涛完全没料到会被委以如此重任,但他想都没想就爽快地应承下来。伍修权接着说道:“李涛仔细记录下所有要点。当天下午,他带着十多个能力出众的队员组成的小队,悄悄从沈阳出发,前往抚顺。到达抚顺已经是半夜了。为了不惊动敌人,李涛让部队暂时在李石寨安顿。天刚亮,他就和翻译孙培臣一起,去了苏军的城防司令部,见他们的指挥官瑟诺斯基中校。瑟诺斯基热情地迎接了李涛。不过,正当他们聊得起劲时,突然发生了一件事,打断了他们的对话。原来是当年日伪统治时抚顺的警察局长,带着几个警察冲了进来,说要安排李涛他们的吃住问题。

李涛很快意识到情况不对劲,觉得这背后可能有圈套。他表面上装作接受安排,实际上却悄悄让孙培臣去联系苏方,要求他们确保我方代表的安全。那天晚上,李涛和同伴们住进了一个酒厂。不出所料,到了半夜,一群鬼鬼祟祟的人出现在酒厂附近。幸好有苏联士兵站岗放哨,那些人才灰溜溜地离开了。隔天,李涛又一次和瑟诺斯基碰面了。这次他们主要讨论的是抚顺市的管理权怎么移交。瑟诺斯基建议让李涛做副市长,让之前伪满洲国的副市长周铸鑫来当市长。李涛立刻提出了不同意见,他反驳道:“不行,这样做绝对不行。”会谈卡住了,没法往下谈。李涛琢磨着,要想把军火库拿到手,得先把掌权的事儿摆平。他马上给东北局打了报告,把这事儿说了。东北局立即行动起来,借助时任辽宁省政府主席张学思的职权,正式委派李涛担任抚顺市市长并兼任保安司令。这一任命迫使苏军认可了李涛的正当身份。拿下军火库的任务仍然困难重重。抚顺城里各方势力盘根错节,整个城市乱成一锅粥。李涛找到抚顺市委书记吴亮平商量,两人一拍即合,打算先拉出一支信得过的队伍。他们对之前的假矿警队伍进行了彻底改组。排长、连长以上的警察全部被送回家乡,班长以下的成员可以自行决定是否留下。接着,他们把自己带来的那个营的骨干人员补充进去,还从农村招募了一批信得过的农民。经过调整,他们成功组建了两个团,总人数超过五千,形成了一支新的武装力量。手握这支队伍,李涛总算有信心去接管军火库了。然而,更大的考验还在后头。日军留下的325号仓库,不仅面积惊人,里面存放的武器数量更是他们始料未及的。在李涛的指挥下,队伍与苏军协作,展开了繁重的物资清点和转运任务。从清晨到日暮,仓库外始终人声鼎沸,运输车辆穿梭不停,各式枪械、炮弹及其他军需品被陆续装车运走。事情进展并不顺利,突发情况接连不断。某天夜里,一群来历不明的武装分子突然包围了仓库,想要硬闯进去。李涛反应迅速,一边安排手下做好防御准备,一边赶紧联系苏军请求支援。双方僵持了好几个小时,最终那些不速之客才不得不撤离。

还有一回,几个不法分子想在半路抢走运送武器的货车。李涛迅速组织了一支得力队伍,在城外埋伏好,顺利阻止了这起犯罪计划。二、325仓库里的意外发现1945年10月中,李涛带队的接收人员总算到达了传说中的325军火库。这个坐落在抚顺西边的大片仓库区,在日本人占领时一直被严格看守,很少有人知道。当李涛他们站在仓库大门口时,眼前的场景让每个人都大吃一惊。这片仓库区足有20多万平米,几十栋独立建筑整齐排列。每栋仓库的外墙都用厚厚的钢筋水泥浇筑,一看就是为了防爆设计的。李涛带着队员们轻轻推开第一栋仓库的大门,眼前的场景让他们瞬间惊呆了。整个仓库从地面到天花板都堆满了不同大小的炮弹,有些连包装都没拆开。另一边,一排排步枪、机关枪和迫击炮整齐地摆放着。光是这一个仓库里的武器,就足够装备一整个师了。李涛马上明白这些武器装备有多关键。他立刻召集人员,对整个仓库区展开详细盘点。这项任务整整进行了七天,接收小组的成员们每天从早忙到晚,不停地登记和核对数据。盘点结果让人大吃一惊。325仓库里的武器弹药多得吓人,完全超出了他们的想象。主要包括:这批武器装备数量庞大,足够配备好几个师的兵力,里面还有很多中国部队急缺的重型武器。李涛马上把这个重要情况汇报给了东北局。但惊喜过后,马上就得面对一个大难题。现在情况这么复杂,要想把这批武器平安运走,可不是件容易事。人力严重短缺成了首要难题。李涛虽然拉起了一支两团规模的队伍,但面对海量军火的紧急转运任务,这点人手根本不够用。他琢磨着,得从周边煤矿和工厂抽调一批信得过的工人来帮忙,才能解决眼前的困境。另一个大问题是运力不足。那时候抚顺能用的货车没几辆,加上路况也不好。李涛没办法,只能想尽办法把各种运输手段都用上,汽车、马车轮着来,实在不行还得靠人扛肩挑。

安全是个大麻烦。这么多武器要运,想不让人知道几乎不可能,各路势力都在盯着。李涛没办法,只能白天黑夜连轴转,分批次运送,还得在路线上多安排人手,防止出岔子。就这样,一场长达三个月的大规模转移行动拉开了序幕。从早到晚,325仓库里总是人来人往,热闹非凡。工人们干得热火朝天,忙着把成箱的军火装上车。负责警戒的武装人员也时刻保持警惕,确保每一支运输车队都能平安抵达目的地。在这段经历中,还发生了不少紧张刺激的意外事件。记得有一回,一队装满弹药的运输车在半路上被国民党特务埋伏袭击。好在李涛早就安排了足够的武装人员随行保护,最终打退了敌人,保住了这批重要的军火物资。还有一回,一个堆满手榴弹的库房突然冒出浓烟。李涛二话不说,带着几个不怕死的伙计就冲了进去,拼了命把火给灭了,这才躲过了一场惊天动地的大爆炸。尽管面临诸多挑战,李涛和全体工作人员依然坚持奋战,终于在1946年初基本搞定了325仓库的军火转运任务。这批重要武器为东北民主联军的壮大立了大功,也为后来辽沈战役等关键战斗的胜利打下了坚实的物资基础。不过,这只是抚顺接收任务的序幕。在军火库顺利交接后,李涛和战友们又立即投入了对抚顺其他关键设施的接管工作中。这些设施涵盖了煤矿、发电厂、工厂等与百姓生活息息相关的重点单位。每个环节都面临考验,每项工作都牵动着抚顺乃至整个东北地区的发展前景。经过三个月的艰难转运过程1945年11月刚开始,在325仓库的物资盘点结束后,一个耗时三个月的巨型军火转移计划就启动了。这次任务不光是检验李涛的指挥水平,也是对全体接收人员毅力的巨大考验。一开始,运输任务就遇到了不少麻烦。最头疼的是人手不够。尽管李涛已经拉起了两个团的队伍,但光靠这些人根本搞不定这么大的运输工程。为了解决这个问题,李涛决定去找当地煤矿和工厂帮忙。他亲自跑到抚顺西露天煤矿,跟矿工代表谈了很久。结果,几百名矿工主动报名加入了运输队伍。当时的交通条件非常困难。抚顺市里能用的卡车少得可怜,大部分还都是老旧破车。李涛只能想办法多渠道运送物资。他带人连夜修好了几辆报废的卡车,还从乡下找来不少马车帮忙。在那些路不好走的山区,更是安排人用肩膀扛着东西一点一点地运过去。李涛最担心的就是安全问题。这么大批量的武器运输很难不走漏风声,不少势力都盯着这批货。为了确保安全,李涛想了个周全的办法。每支车队都安排了全副武装的押运人员,路上还设了好几个关卡。为了不惊动对手,运输工作大多选在晚上进行。

就这样,一场漫长的运输工作正式开始了。从早到晚,325仓库里都是人来人往的热闹场面。工人们不分白天黑夜地忙着把一箱箱的枪支弹药搬到车上,动作都很小心。负责安保的人员也时刻警惕,确保每一趟运输都能平安无事。但风险总是难以预料。1945年11月底的一个晚上,一列运送炮弹的车队在半路遭到袭击。一伙来历不明的武装人员从路旁的树林里窜出来,想要抢夺这批军火。多亏李涛提前布置了安保人员,他们迅速采取行动。两边打得不可开交,最后成功打跑了那帮劫匪,保住了这批弹药。经过这次教训,李涛把每支运输队的护卫人数都翻了一番,加强了安全措施。十二月中旬,意外再次降临。一个存放大量手榴弹的库房突然燃起大火,黑烟冲天而起。若不迅速控制火势,情况将极其危险。李涛得知消息后,马上召集了一批无畏的同伴,不顾自身安危冲入火海。他们用浸湿的棉被压住火源,并用沙土掩埋周边的可燃物。经过将近两个小时的拼命抢救,火焰终于被扑灭,成功阻止了一场潜在的巨大爆炸。除了那些意外情况,糟糕的天气也让物资转运变得特别艰难。1945年冬天冷得出奇,动不动就降到零下二十多摄氏度。大雪把路都埋了,运东西特别费劲。有一回,一个运输队在山上被大雪堵住了,寸步难行。李涛听说后,马上拉了一支救援队伍。他们扛着铁锹和化雪工具,在冰天雪地里走了一天一夜,总算把困住的运输队给救了出来。面对重重挑战,李涛和团队没有退缩。经过日夜奋战,325仓库的武器运输任务终于在1946年1月末大体结束。这些重要的军需物资被顺利运到了东北民主联军的根据地,为之后的战斗行动奠定了坚实的基础。不过,物资转移完成后,他们的工作远未结束。军火库刚接手,李涛和战友们就立刻投入了对抚顺其他关键单位的接收任务中。这些单位有煤矿、发电厂、工厂等,都是关系到老百姓生活和经济发展的重要部门。每一项工作都不容易,每一个决定都影响着抚顺甚至整个东北地区的前途。在整个运输过程中,李涛特别注重纪律管理。他明确规定,任何人都不能擅自占用或挪用军火物资,对于违反规定的行为坚决处理,毫不姑息。这种做法不仅保证了军火的安全无损,也为新政府赢得了正面声誉。李涛特别重视和老百姓打成一片。他经常带着工作人员给附近村子修路、挖水井,得到了乡亲们的一致好评。正是因为他和群众关系处得好,后面的接收工作才能顺利开展。四、抚顺煤矿的接管与复工在325仓库的军火转运任务顺利结束后,李涛带领的接收团队把注意力转移到了抚顺的经济支柱——抚顺煤矿上。这个东北最大的煤炭生产基地,能否顺利接管并重新开工,直接关系到整个东北地区的经济复苏进程。1946年2月刚开春,李涛带着接管队伍到达抚顺西边的露天煤矿。这里的情况糟糕透了:机器设备破旧不堪,不少矿井因为很久没开工,里面全是积水,矿场四周野草长得老高。最让人头疼的是,那些懂技术的工人大多在打仗时跑散了,剩下的都是些生手,啥都不太会干。

面对眼前的难题,李涛想出了循序渐进的处理办法。他首先安排人手对煤矿做了全方位了解,从机器设施到井下情况,再到人员配置,都一一查了个遍。经过七天紧锣密鼓的工作,一份内容详实的调查报告送到了李涛手中。根据调查,抚顺煤矿现有矿井28处,但17个矿井由于水淹问题已经停工。能够使用的采矿机械不到原先的三成,而且大部分设备都需要修理。至于矿工,现在留在矿上的只有过去人数的四分之一,技术好的老工人更是少得可怜。根据这份报告,李涛规划了一个三个月的修复方案。第一步是处理积水和修理机器。他从部队里挑选了一些懂机械的战士,分成了几个维修队。这些队伍不分昼夜地干活,用简单的工具修好了一台台旧抽水机和挖煤设备。李涛同时也在努力招揽有煤矿工作经验的老手。他组织了几支小队,到附近农村寻找那些因战乱离开的矿工。为了让这些人重新上岗,李涛开出了丰厚的薪酬,并保证工作环境安全。不过进展并不理想,不少工人对新政府持怀疑态度,不敢轻易回来。尽管如此,李涛依然坚持不懈,他亲自跑了十几个村子,最终成功劝回了一批经验丰富的矿工。三月份中旬,首座完成排水的煤矿恢复了运营。这一进展无疑让人倍感鼓舞。李涛专程来到现场,出席了开工典礼。他面对工人发表了激励讲话,着重指出煤炭生产对国家的恢复重建具有重大意义。但挑战并未就此停止。四月份刚开头,一场意外发生的塌方几乎让他们之前的付出化为乌有。事情就出在刚重新开工的3号矿井,大量的废石和煤块突然塌陷,导致十几名矿工被困在矿井深处。李涛一听到消息就迅速赶往出事地点,召集了由经验最丰富的矿工和技术专家组成的抢救队伍。整整三天三夜,救援行动一刻未停。队员们轮班工作,轻手轻脚地清理着塌下来的煤块和石头。到了第三天傍晚,终于传来了被困矿工的动静。再奋战四个小时,所有被困人员都安全获救。这次成功营救让工人们对新政府更有信心,也坚定了大家继续干活的信念。五月底,抚顺煤矿的多数矿井重新开工了。尽管产煤量还没恢复到战前标准,但每天都有煤炭持续外运,这些能源为东北工业的恢复发展带来了重要支持。李涛在煤矿复工期间,始终把矿工的生活放在心上。他经常走访矿工家庭,摸清他们的实际需求。为了解决吃饭问题,他带领大家开荒种地,建起了煤矿自己的农场,让矿工家里多了一份粮食保障。此外,他还创办了工人诊所,为矿工们提供日常医疗服务。这些举措让矿工们的生活有了明显改善,大家干活的劲头也更足了。到1946年6月,抚顺煤矿每月产煤量已经恢复到战前水平的六成左右。这样的成果,不仅帮助抚顺当地经济逐步恢复,还大大推动了东北全境的工业发展。不过,李涛心里很清楚,拿下煤矿并让它重新开工,这只是接管抚顺这个任务的一小步。眼看着煤矿一天天走上正轨,他开始琢磨着怎么把抚顺其他几个关键行业也搞起来。这往后,还有不少硬仗要打,麻烦事儿多着。

抚顺地区已顺利完成全面接管工作。抚顺石油厂的接管任务随即展开。这家工厂当时可是亚洲最大的页岩油生产基地,地位举足轻重。可谁也没想到,接手过程一开始就碰上了大麻烦。日本人在撤退时搞了个"焦土政策",把不少生产设备都给毁坏了。雪上加霜的是,他们临走前还把大部分技术文件都销毁了。面对这一局面,李涛迅速行动起来。他召集了一批经验丰富的工程师和技术专家,对石油厂的情况进行深入分析。与此同时,他还安排了多个调查小组,在全国范围内寻找曾在石油厂工作的中国技术人才。经过近三十天的奔波,他们成功找到了几位核心技术人员,其中有一位是日据时期不得不隐姓埋名的中国资深工程师。石油厂的修复工程在技术团队的协助下稳步推进。技术人员优先修复了关键设备蒸馏塔,并着手重建丢失的技术档案。由于资料损毁严重,他们不得不依靠记忆重新绘制设计图,过程相当不易。经过团队的持续努力,到1946年9月,抚顺石油厂终于重新具备了部分生产条件。抚顺电厂的重建工作正全力推进。作为当地工业的电力命脉,电厂能否恢复直接关系到整座城市的复苏。但现实情况并不理想:由于长期疏于保养,多台发电设备已经停摆,供电线路也损毁严重。为了尽早恢复电力,李涛想了个办法:把电厂工人分成几组,每组专门修理一台发电机。他还从部队调来懂电的士兵帮忙修复电线。大家不分白天黑夜地干了将近两个月,到10月中旬,抚顺电厂总算能提供一些电力了,这给其他行业重新运转带来了急需的能源支持。随着经济逐步复苏,李涛把工作重点转向了老百姓的日常生活。他首先着手恢复教育体系。打仗的时候,很多学校都关门了,老师们也都跑散了。李涛派人把全市的学校都查了一遍,同时想尽办法找那些走散的老师。只用两个月时间,抚顺市就重新开了20多所小学和5所中学,让几千个没学上的孩子又能回到课堂读书了。恢复医疗体系同样是个大难题。战火摧残加上长期缺乏医疗资源,让抚顺陷入了严重的健康危机。李涛迅速拉起一支医疗队伍,走街串巷开展防疫工作。他还带人修复了几家主要医院,并想方设法筹集药品器械。到1946年年底,抚顺已经初步搭建起了医疗体系,老百姓的健康状况得到了明显改善。李涛在文化建设方面同样投入了不少精力。他推动抚顺图书馆重新开门迎客,还安排了好几场文艺表演,让市民们的精神生活更加丰富多彩。1946年12月,抚顺办了一场特别热闹的新年晚会,来了好几千人,这是抚顺恢复建设后最盛大的一次文化活动。

1947年开年时,抚顺的接管任务大体告一段落。虽然还有不少麻烦事要解决,但整个城市已经焕然一新。工厂的烟囱又喷出了滚滚浓烟,校园里再次回荡着学生们读书的声音,大街小巷车来人往,处处都是热闹景象。李涛心里明白,虽然接收工作已经告一段落,但这只是开始。接下来还有更多难题等着他:怎么让抚顺的经济更上一层楼,怎么让老百姓的日子过得更好,怎么应对随时可能爆发的全面内战。不过,在这次艰难的接收过程中,李涛和团队用实实在在的行动展示了新政府的能力,为抚顺今后的发展打下了坚实的根基。