比原子弹还稀有,全世界仅有三个国家掌握,光刻机为什么这么难?

在现代科技的世界里,有一种机器比原子弹还稀有,全世界只有三个国家能真正掌握它的核心技术,那就是光刻机。这种设备是制造微芯片的命脉,支撑着从手机到电脑、从汽车到导弹的几乎所有高科技产品。有人可能会问,原子弹那么复杂的武器都被好几个国家搞出来了,为什么光刻机反而更难呢?

光刻机的作用:芯片制造的“心脏”

简单来说,光刻机是半导体芯片制造的核心设备。芯片就是我们常说的集成电路,里面密密麻麻刻着亿万个微型电子元件,靠这些元件协同工作,才能让手机运算、电脑跑程序。

光刻机的任务,就是把设计好的电路图案“画”到硅片上,精度得达到纳米级——一纳米等于十亿分之一米,比头发丝还细几万倍。这个过程听着简单,但实际操作起来却像是在针尖上跳舞。光刻机得用特殊的光线,通过一个刻着电路图案的模板(叫掩膜),把图案投影到涂了光敏材料的硅片上。

光照之后,光敏材料会发生反应,留下图案的痕迹,再通过一系列化学和物理步骤,把图案变成真正的电路。这个过程得重复几十次,每一层都得跟前一层对齐,误差不能超过几个纳米。稍微歪一点,整个芯片就废了。

所以,光刻机不光是台机器,它更像是一个集光学、材料、机械、电子、软件于一体的超级复杂系统。它的难度,不只是技术上的挑战,更是人类工业能力的极限体现。

技术的极致挑战:精度到纳米的疯狂要求

光刻机难,首先难在它对精度的要求太变态了。现代芯片的线宽已经缩小到几纳米,比如台积电的3纳米工艺,里面的线路比病毒还小。要把这么细的图案刻在硅片上,光刻机得做到几件事。

最早的光刻机用的是紫外光,但随着芯片越来越小,波长更短的光源成了必须品。到了今天,主流的DUV(深紫外光)光刻机用的是193纳米的激光,而最先进的EUV(极紫外光)光刻机用的是13.5纳米的超短波长光。波长越短,能刻的图案就越精细。

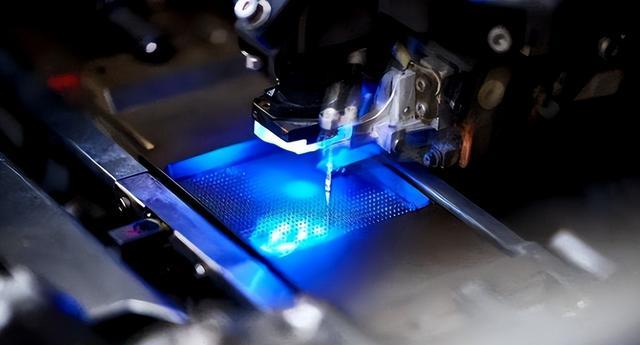

但问题来了,EUV光不是随便就能弄出来的。荷兰ASML公司(目前光刻机领域的龙头老大)的EUV光刻机,用的是激光等离子体技术。具体是怎么回事呢?他们用高功率激光轰击微小的锡滴——每秒7万次,锡滴直径才25微米,比头发丝还小。

激光先把锡滴压扁,再把它汽化,产生发出EUV光的等离子体。这整个过程得在真空环境里完成,激光功率高达几十千瓦,稍有抖动,光源就不稳定,芯片良率直接掉渣。

相比之下,原子弹的核反应虽然复杂,但核心原理在几十年前就公开了,技术门槛主要在材料提纯和工程实现上。而EUV光源这种玩意儿,至今还是个黑科技,连光怎么稳定发射都得靠无数次试验摸索。

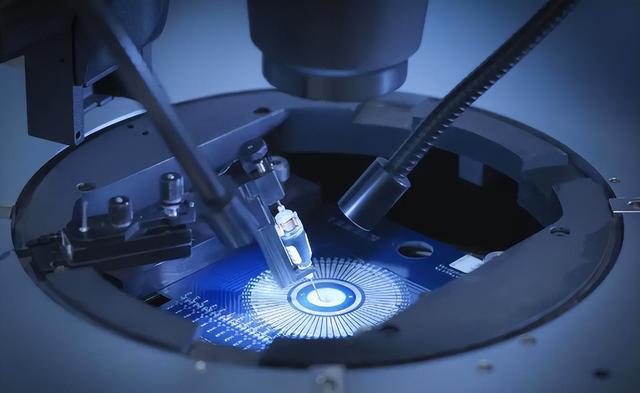

光刻机的光学系统也让人头皮发麻。DUV光刻机用的是透镜,得用超纯的熔融石英做。这种石英玻璃得纯到几乎没杂质,制作时要高温熔化、慢慢冷却,再打磨好几个月,表面粗糙度得控制在0.1纳米以下。0.1纳米是什么概念?相当于几个原子的厚度,肉眼根本看不见。

到了EUV光刻机,透镜都用不了了,因为没啥材料能让13.5纳米的EUV光穿过去。于是得改用反射镜。这些镜子是用钼和硅一层一层堆出来的,每层厚度得精确到原子级别,表面还得平整到几乎完美。全球能做出这种镜子的公司屈指可数,比如德国的蔡司和美国的Corning,连一个小瑕疵都不能有,不然光路就歪了。

光刻机还得保证每一层图案都跟上一层对得严丝合缝。现代芯片有几十层结构,每层都得叠得整整齐齐,误差不能超过2-3纳米。这就好比在几百米高的楼上叠纸牌,每张纸牌都得摆得一点不差,风一吹就得重来。

为了做到这点,光刻机里塞满了传感器和控制系统,实时调整硅片的位置和光路的偏差。软件还得靠机器学习算法帮忙,随时优化参数。稍微有点震动或者温度变化,整个系统就得重新校准。

这种精度要求,远超原子弹的制造。原子弹主要是大当量爆炸,零件精度差一点也能凑合用,但光刻机不行,一个小失误就是几亿投资打水漂。

材料和供应链的极限:全球协作的巅峰

光刻机的难,不只在技术,还在材料和供应链上。一台光刻机有几万个零件,涉及的领域从光学到机械、从电子到化学,缺一不可。而且,这些零件不是随便哪家工厂都能做的,得靠全球顶尖企业分工协作。

比如EUV光刻机的镜子,只有德国蔡司能做到极致;光源系统得靠美国Cymer提供;激光器得找德国Trumpf。这些公司都是行业里的独一份,技术壁垒高得吓人。想自己造?没几十年的积累,根本摸不到门。

再比如硅片和光刻胶,也不是随便能搞定的。硅片得纯到99.9999%以上,光刻胶得对特定波长的光敏感,还得耐高温、耐腐蚀。日本和美国在这块占了大头,其他国家想追都得从头开始。

一台光刻机的生产,得靠几十个国家的供应商配合。ASML在荷兰组装机器,但零件从美国、德国、日本等地运来。只要有一环掉链子,比如疫情期间物流停摆,或者某个国家搞技术封锁,整条生产线就得停摆。

这点跟原子弹也不一样。原子弹的制造虽然也需要铀或钚,但供应链相对简单,只要有原料和设备,国家内部就能搞定。光刻机却是个全球化产物,单打独斗根本玩不转。

光刻机难造,还难在钱上。一台EUV光刻机的价格超过1.5亿美元,研发成本更是天文数字。ASML花了几十年,投入了几百亿欧元,才把EUV技术搞成熟。光是测试和调试,就得烧掉无数资金和时间。

而且,这不是砸钱就能解决的事儿。技术积累需要几代人的努力,得有顶尖的科学家、工程师,还得有无数次试错。失败一次,可能就是几亿没了,连个响都听不见。

相比之下,原子弹的研发虽然也贵,但冷战时期有国家全力支持,目标明确,成果立竿见影。光刻机却是商业驱动,得在市场竞争中活下来,风险高得吓人。

全球竞争格局:三个国家的主场

说到光刻机的稀有性,全世界目前能独立造出高端光刻机的,只有荷兰、美国、日本三个国家。不过严格来说,荷兰的ASML是绝对主角,美国和日本更多是供应链和技术的支持者。

ASML是光刻机界的扛把子,EUV技术的垄断者。他们的机器能造出3纳米以下的芯片,全球高端芯片厂商,像台积电、三星、英特尔,都得靠ASML供货。ASML的成功,靠的是几十年技术积累和全球合作,光源、镜片、软件,每一块都是顶尖水平。

日本的尼康和佳能,在DUV光刻机领域还有一席之地。他们的设备虽然没法跟EUV比,但在中低端芯片市场,比如28纳米以上的工艺,还是很有竞争力。日本也在试着优化DUV技术,或者搞点替代方案,比如纳米压印光刻,但离EUV还有不小差距。

美国虽然不直接造光刻机,但在供应链和技术上影响力巨大。Cymer的光源、Corning的材料,还有一堆软件和设计工具,都是美国提供的。可以说,没美国的支持,ASML也玩不转。

中国这几年也在光刻机上发力。上海微电子装备公司(SMEE)搞出了28纳米的光刻机,2023年还交付了第一台,算是个不小的突破。国家也投了几百亿欧元支持研发,想在EUV上有所作为。但跟ASML比,差距还是很明显,光源、光学系统、软件集成,每一块都得从头啃。国际制裁还卡住了进口渠道,逼着国内只能靠自己摸索。

为啥说光刻机比原子弹还稀有呢?原子弹的核心是核物理和工程,光刻机却涉及光学、材料、精密机械、软件多个领域,门槛高得多。原子弹可以闭门造车,光刻机得靠全球供应链,单干几乎不可能。

原子弹技术几十年前就成熟了,光刻机却得跟芯片工艺同步升级,研发永无止境。原子弹是国家战略,光刻机得在商业竞争中存活,失败成本更高。

光刻机的未来,关系到全球科技格局。ASML已经在研发高数值孔径(High-NA)的EUV光刻机,能造2纳米以下的芯片,预计2025年出货,价格可能超3亿美元。日本在DUV和替代技术上努力,中国则全力追赶,想在EUV上分一杯羹。

还有些新技术也在冒头,比如纳米压印光刻和电子束光刻,可能给行业带来变数。人工智能也在光刻中用得越来越多,帮着优化设计和校正误差。谁能抢先一步,谁就可能在芯片大战中占上风。

光刻机对国家安全的影响也不小。芯片不只是民用产品,还是军事和AI的命根子。美国通过《芯片与科学法案》砸钱支持本土制造,欧盟也护着ASML不放手。中国这边,自主研发成了迫切需求,未来几年能不能突破,值得关注。

光刻机是人类科技的巅峰之作,比原子弹稀有,不是没道理的。它的背后,是无数科学家和工程师的汗水,是全球协作的极限,也是技术竞争的缩影。荷兰靠ASML独步江湖,日本守着DUV不放,中国在奋起直追,未来会怎样,谁也说不准。