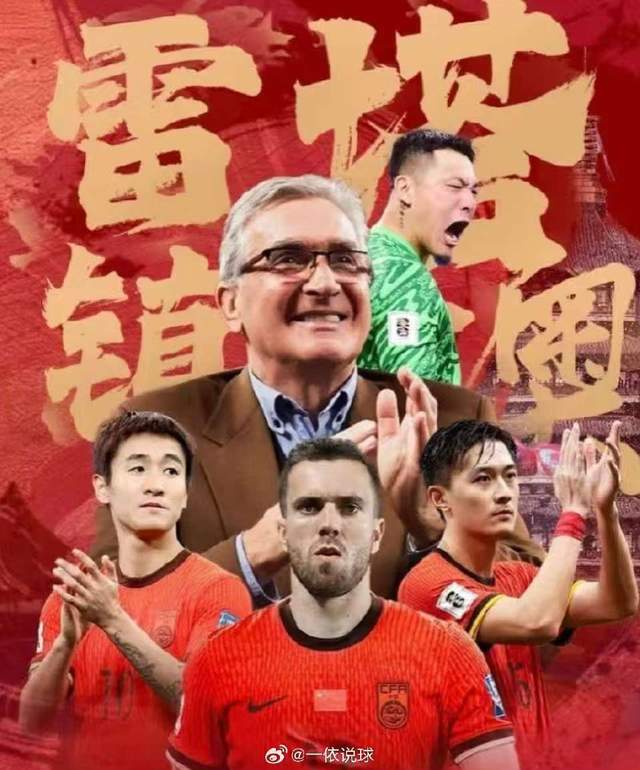

中国男足对阵澳大利亚战术解析:重组防线与中场博弈的生死棋局

---

中国男足与澳大利亚的世预赛关键战一触即发,伊万科维奇的首发名单与战术布局引发热议。面对多名主力伤停的困境,国足既要填补防线漏洞,又需在攻守平衡中寻找破局点。本文从阵容调整、战术博弈、归化争议三大维度切入,解析此役的胜负手与潜在风险。

---

一、防线重组:高空优势与速度隐患的博弈

蒋光太与高准翼的缺席,迫使国足后防线彻底重组。韩鹏飞(1.93米)与蒋圣龙(1.93米)的双高组合虽能抗衡澳大利亚的空中威胁(澳队中锋杜克头球争顶成功率58%),但两人转身速度均不足(韩鹏飞30米冲刺4.2秒),极易被澳大利亚边锋群(博伊尔、古德温)的纵向冲击针对。

右后卫杨泽翔的首次国家队首发是一步险棋。尽管其本赛季中超场均跑动距离达11.2公里(排名联赛边后卫前三),但防守选位经验欠缺,可能成为澳队左路强攻的突破口。

关键应对:中卫需减少上抢频率,采用区域联防压缩澳队边中结合空间;边后卫内收协防时,需依赖边前卫及时回补。

---

二、菱形中场:以攻代守的豪赌

伊万科维奇延续菱形中场体系,黄政宇出任单后腰成为最大争议点。其本赛季中超场均拦截2.1次、传球成功率84%的数据看似合格,但对比澳大利亚双后腰穆伊(场均抢断3.4次)与欧文(覆盖12.3公里/场),防守覆盖面劣势明显。一旦黄政宇被压制,国足中场防线将直接暴露。

进攻端则押宝韦世豪-张玉宁连线。韦世豪本赛季中超每90分钟创造2.8次机会,其肋部穿插能激活张玉宁的支点作用(后者头球摆渡成功率63%)。但这一设计需承担巨大风险:若澳大利亚通过高位逼抢切断传球线路(澳队场均高位压迫次数23次,亚洲区第一),国足可能陷入攻守脱节困境。

战术变数:下半场或启用塞尔吉尼奥替换黄政宇,改打双后腰平衡攻防;曹永竞与徐皓阳需增加横向跑动,为中场提供接应点。

---

三、归化争议:塞尔吉尼奥的“后手牌”价值

伊万科维奇将归化中场塞尔吉尼奥(长春亚泰核心,本赛季6球4助攻)置于替补席,引发舆论质疑。塞尔吉尼奥的持球推进与直塞能力(场均关键传球3.1次)恰是破解澳队密集防线的利器,但其防守贡献度低(抢断0.8次/场)可能加剧中场失衡。

教练组的保守选择实则暗藏策略:

- 消耗阶段后发制人:利用其体能优势在60分钟后冲击澳队防线。

- 规避战术暴露风险:若首发可能遭针对性限制,替补登场反而增加战术突然性。

---

四、生死战关键:定位球与反击效率

国足欲抢分必须抓住两大命门:

1. 定位球攻防:澳大利亚中卫苏塔虽身高1.98米,但防空预判存在缺陷(上轮被日本队利用角球破门)。韩鹏飞、蒋圣龙的高点冲击需搭配谢文能(中超角球精准度39%)的弧线球输送。

2. 反击速度:韦世豪与谢文能的边路突进需坚决打击澳队边后卫助攻后的空当(澳队边卫比伊奇场均前插8次,回防速度仅3.9秒/30米)。

---

总结:风险与机遇并存的战略抉择

伊万科维奇的布阵是一次“有限资源下的最优解”——以双高防线抵御澳大利亚空袭,以技术型中场换取进攻可能性,再通过归化球员后手调整保留变招空间。然而,单后腰体系的防守硬伤与边路经验不足,仍是悬在国足头顶的达摩克利斯之剑。此役不仅考验球员执行力,更将决定伊万战术改革的舆论生存空间。若能在逆境中抢分,或为国足冲击世界杯注入一剂强心针;若惨败收场,则可能引发对归化政策与战术路线的全面反思。

(数据来源:中超官方、Opta、FIFA技术报告)

---

注:比赛结果将验证战术设计的成败,但无论如何,这场战役注定成为中国足球改革进程中的标志性节点。