太黑了!315曝光这些,各大品牌集体翻车,网友:要钱又要命

文|鸣轩故事

编辑| 鸣轩故事

——【·前言·】——

又到一年"3·15"国际消费者权益日,这场年度打假风暴如期而至。在这场全民聚焦的曝光盛宴中,层出不穷的行业乱象轮番上演,那些突破想象力边界的造假手段,让消费者在惊愕中刷新认知底线。其中尤为刺痛公众神经的,当属花样翻新的食品安全隐患——从后厨暗藏的肮脏秘密到配料表中暗渡陈仓的化学成分,每一个被揭露的案例都在社交平台掀起热议狂潮。这场年度质量大考,不仅成为企业诚信的照妖镜,更折射出民生领域最敏感的痛点。

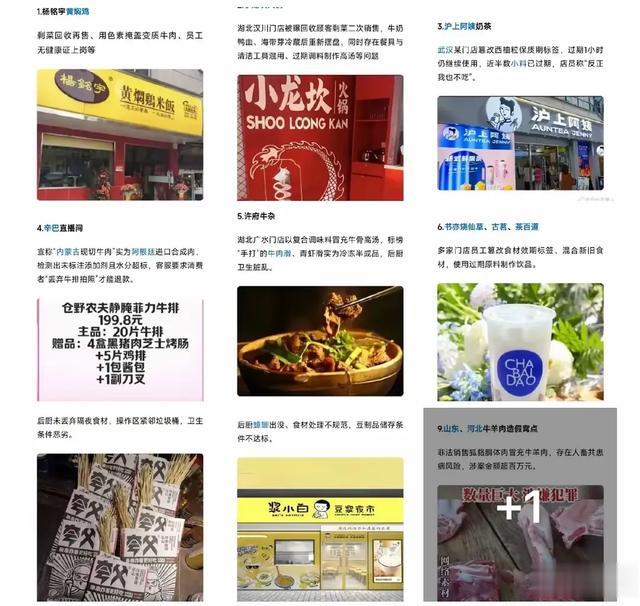

2024年"3·15"消费者权益保护晩会披露,知名餐饮连锁品牌杨铭宇黄焖鸡存在多项违规经营行为。经调查发现,其部分门店存在以下问题:

将已出现腐败变质迹象的食材经二次加工后继续供应给消费者;

在牛腩煲产品中违规添加食用色素,以掩盖肉类氧化变色现象;

采用"先进先出"的备餐方式,刻意优先处理保存时间超过24小时的预制菜品。

此外,检查人员还发现后厨操作存在重大安全隐患,包括员工作业期间吸烟、未佩戴手套直接接触食材、外送单据与生鲜肉类混放、待加工原料违规搁置于污染区域等不规范操作。

2.蜜雪冰城:存在隔日使用未消耗完的鲜切水果的操作现象

3.沪上阿姨:门店存在使用超期原料及非新鲜食材的情况

4.小龙坎:被曝回收消费者剩余食材进行二次加工

5.九田家:涉及从业人员未取得健康证明上岗、徒手接触生鲜肉类制品、回收未使用完毕的食材等问题

6.华莱士:多次被披露存在后厨卫生管理不达标现象

食品安全黑幕再添新案!广州黄埔区某快餐店经营者郑某为牟取暴利,自2023年起竟持续使用国家明令禁止的硼砂加工食材。据市场监管部门调查,该商户通过网购渠道获取硼砂后,长期用于腌制猪肉及制作炖汤菜品,以此提升肉质弹滑度吸引客源,累计非法获利达万元。

经查,2024年执法人员在突击检查中当场查扣含毒猪肉2.83公斤、未开封硼砂535克。检测报告显示,涉案肉品中硼酸含量严重超标。医学专家指出,硼砂作为剧毒化合物,人体摄入1-3克即可引发中毒,15克可致死亡,且具有蓄积毒性,2008年已被全面禁用为食品添加剂。

司法审理查明,郑某在长达一年的经营中,罔顾消费者生命安全持续制售含毒食品。尽管其事后主动退缴违法所得,但法院认定其行为已触犯《刑法》第144条,最终以生产销售有毒有害食品罪判处其有期徒刑8个月,并处2万元罚金,涉案赃款予以没收。

判决结果公布后引发社会热议,多数网友质疑量刑过轻。食品安全专家强调,此类案件违法成本与健康危害严重失衡,建议加大刑事处罚力度并建立行业黑名单制度,以震慑食品非法添加行为。目前涉事餐饮场所已被永久关停,当地正开展餐饮行业专项整治行动。

食品行业非法添加违禁成分的现象必须引起司法部门的高度重视。现行法规对这类行为的惩处力度明显不足,尤其是涉及具有成瘾性或毒害性物质的案件,理应参照毒品犯罪量刑标准从严定罪。违法行为持续长达一年的案件中,受害者群体规模已难以估量,暴露出当前社会治理体系中存在严重的安全隐患。

在消费者权益保护日临近之际,接连曝光的食品安全事件加剧了公众的信任危机。部分餐饮从业者为追求味觉刺激效果牟取暴利,肆意突破道德底线的行为,本质上等同于变相投毒。这种将经济利益凌驾于公众健康之上的做法,亟需建立"零容忍"的常态化监管机制。

面对"美味陷阱"的诱惑,网络上出现两种截然不同的态度:有人选择以"眼不见为净"的自我麻痹心态继续冒险,但更多理性消费者开始用法律武器捍卫餐桌安全。当工业添加剂悄然入侵日常饮食,我们真的能对潜在风险视若无睹吗?完善食安追溯体系、加大刑事处罚力度,才是破解"舌尖上的危机"的根本出路。