焦虑症:敏感的神经能够放大情绪和压力,最后导致躯体症状

**《双相情感障碍:停药之路,在迷雾中探寻曙光》**

在精神疾病的领域中,双相情感障碍犹如一片神秘而复杂的迷雾,困扰着无数患者和他们的家属。其中,一个备受关注且充满争议的问题便是:双相情感障碍患者到底何时能停药?这看似简单的疑问,背后却隐藏着无数的故事、挣扎与希望。

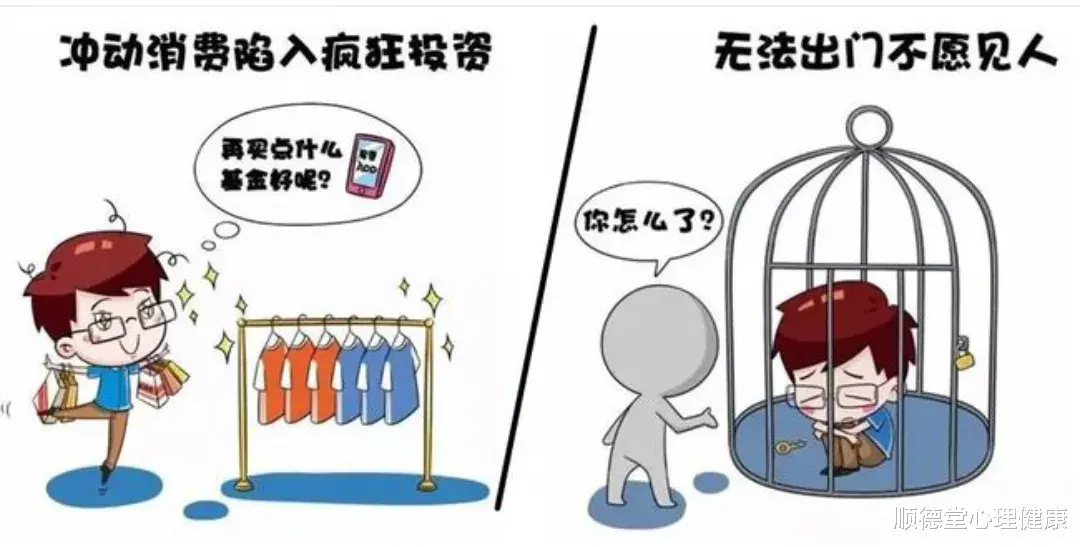

双相情感障碍,一种如同情绪过山车般的疾病,患者会在躁狂的巅峰与抑郁的谷底之间徘徊。当处于躁狂状态时,他们仿佛被注入了无尽的能量,思维奔逸,言语滔滔不绝,充满了无限的创造力和冲动性,仿佛整个世界都在眼前展开,没有什么能够阻挡他们的热情。然而,这种看似美好的状态往往伴随着鲁莽的行为和错误的决策,如同燃烧的火焰,炽热而危险。而当抑郁的阴影笼罩时,他们又仿佛坠入了黑暗的深渊,世界变得灰暗无光,失去了一切兴趣和动力,甚至连最简单的日常活动都变得异常艰难,仿佛生命的意义都已消逝。

对于双相情感障碍患者来说,药物治疗是控制病情、稳定情绪的重要手段。药物就像是一把钥匙,帮助他们打开通往正常生活的大门,让他们在情绪的风暴中找到一个避风港。通过药物的调节,患者的情绪得以平稳,生活也逐渐恢复正常的节奏。然而,停药的问题却始终像一颗定时炸弹,让患者和医生都倍感困扰。

从医学的角度来看,停药需要谨慎权衡。一般来说,患者在病情稳定一段时间后,医生会根据具体情况考虑是否逐渐减少药量或停药。这个“一段时间”并非是一个固定的数字,而是因人而异。有些患者可能在经过数年的规范治疗后,病情长期稳定,且没有复发的迹象,医生可能会谨慎地尝试停药。但对于大多数患者来说,这个过程充满了不确定性。

在决定停药之前,医生需要综合考虑多个因素。首先,患者的病史至关重要。如果患者过往病情频繁发作,或者有过严重的自杀倾向、冲动行为等,那么停药的风险就会相对较高。其次,患者的家族病史也会对停药决策产生影响。双相情感障碍具有一定的遗传倾向,如果家族中有类似的病例,那么患者可能需要更长时间的药物治疗来维持稳定。此外,患者的生活状况、社会支持系统等也在考虑范围之内。一个生活在高压环境、缺乏良好社会支持的患者,停药后复发的可能性可能会更大。

即使医生认为患者可以尝试停药,这个过程也并非一蹴而就。通常,医生会采取逐渐减量的方式,让患者的身体和心理有一个适应的过程。在这个过程中,患者需要密切关注自己的情绪变化,定期复诊,与医生保持密切的沟通。一旦出现任何异常情况,如情绪波动、睡眠障碍等,都需要及时告知医生,以便调整治疗方案。

然而,现实中的情况往往更加复杂。有些患者可能因为担心药物的副作用、经济压力或者对病情的过度自信等原因,自行停药。这种行为无疑是非常危险的,就像在风雨中突然撤去了遮风挡雨的伞,很可能会导致病情的复发。而一旦复发,再次治疗的难度往往会更大,患者需要付出更多的时间和精力来恢复。

除了医学方面的考量,患者自身的心理因素也在停药问题上起着重要作用。许多患者在长期服药的过程中,会产生对药物的依赖心理,一方面担心停药后病情会失控,另一方面又渴望摆脱药物的束缚,重新找回那个“正常”的自己。这种矛盾的心理使得他们在停药问题上犹豫不决,陷入了两难的境地。

其实,停药对于双相情感障碍患者来说,不仅仅是一个医学问题,更是一个关于自我认知和生活态度的问题。他们需要在医生的指导下,逐渐学会与自己的疾病相处,了解自己的身体状况和情绪变化规律。同时,也要建立起健康的生活方式和良好的社会支持系统,让自己在面对生活中的挑战时,有足够的能力去应对,而不仅仅依赖于药物。

在这片迷雾中,双相情感障碍患者一直在寻找着停药的曙光。虽然前方的道路充满了不确定性和挑战,但只要他们能够坚定信念,积极配合治疗,与医生携手共进,总有一天,他们或许能够找到属于自己的那把解开停药之谜的钥匙,真正走向康复的彼岸。