罗祖教是什么教,它和西游记有何关系,竟都有“齐天大圣”称号

从明朝末期到清朝末年,在江湖上闯荡的人,不管来自哪里,只要初次见面时说出“无生老母,真空家乡”这八个字,就表明是同教中人,立刻就会以兄弟相称。这八个字就像一根看不见的绳子,把天南地北互不相识的人都连在了一起。

这句话究竟表达了什么意思?它又是如何拥有这种神奇的力量,能够连接起众多人的心灵?简而言之,这句话传递了怎样的深层含义?它的魅力何在,能够跨越个体差异,引起广泛的共鸣?我们不禁要问,这句话的背后隐藏着怎样的智慧,使得它能够触动人心,将不同背景、不同经历的人们紧密联系在一起?这种语言的力量,究竟源自何处?它是否揭示了某种普遍的人性需求,或者反映了某种共同的情感体验?通过这句话,我们是否能窥见人类情感交流的本质,以及语言在构建社会联系中的关键作用?

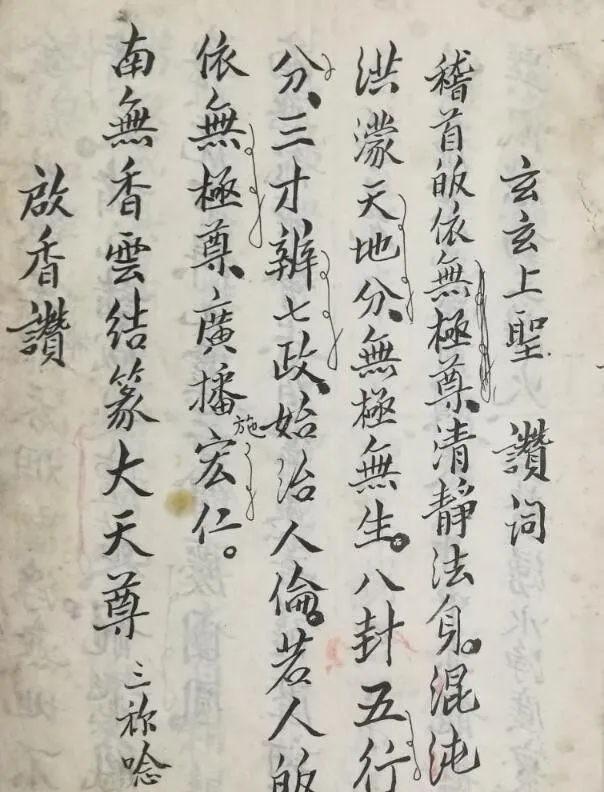

“无生老母”被视为宇宙的起源和创造者。从无极到太极,再由太极衍生出世间万物。“真空家乡”则意味着一切事物的本质都是空无的。这两者结合,构成了特定群体的核心宇宙观和信仰体系。理解这些概念的人,被视为同一信仰团体中的同道中人。

那么,这个罗祖教到底是什么?它其实是一种融合了佛教、道教和儒教元素的民间信仰,也被称为“罗教”。这种宗教将三大传统思想的核心内容结合在一起,形成了独特的教义体系。

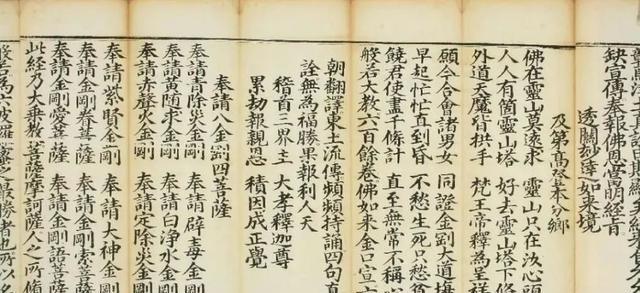

罗祖教,又称罗教,是中国明清时期的一个民间宗教。该教派由罗梦鸿在明朝嘉靖年间创立,主要传播于山东、河北、河南等地。罗祖教的核心教义融合了儒、释、道三家的思想,强调内心的修炼和道德的提升。罗梦鸿提倡“无为而治”,主张通过自我反省和修行来达到心灵的净化和解脱。罗祖教的经典《五部六册》详细阐述了其教义和修行方法,对后世产生了深远的影响。尽管罗祖教在清朝时期受到官方打压,但其思想和实践仍在民间广泛流传,对中国传统文化和宗教信仰产生了重要影响。

罗祖教的创立者是罗梦鸿,他于1442年出生在山东即墨的一个军人家庭。他从小命运多舛,三岁失去了母亲,七岁时父亲也离世。在《苦功悟道卷》中,他表达了对人生短暂的感慨和对父母离世的深切哀思:“感叹人生无常,心中充满痛苦,父母去世,留下我孤独一人。”

罗梦鸿出身军户家庭,成年后被分配到密云服役。他在古北口附近的卫所主要管理粮草运输工作。在服役期间,罗梦鸿表现出色,得到了守备的赏识和重用。

正当人们都看好他的军旅生涯时,他却毅然决定脱下军装,走上了修行之路。他想要探寻一个深奥的问题:人死后,灵魂将归于何处。

罗梦鸿最初通过熟人引荐,结识了一位净土宗的高僧。这位僧人告诉他,只要坚持不懈地诵念佛号,就能获得顿悟。于是罗梦鸿开始了日以继夜的修行,专注于念诵"阿弥陀佛",一刻也不敢懈怠。这样的日子持续了整整八年,然而他内心始终未能得到真正的解脱。

有一天,罗梦鸿的邻居家老太太去世了,家人请来和尚做法事,和尚念的是《金刚科仪》。罗梦鸿听了觉得挺有意思,就把这本书拿回去研究,琢磨了好几年。到了成化十八年(1482年)十月十八日那天,他正为找不到修行的方向发愁,白天黑夜都烦得不行,连做梦都在哭。突然,他看到“西南方向有一道白光照在自己身上”,他就面朝西南端端正正坐好,一下子心里豁然开朗,像是明白了什么。那天,他觉得自己终于看透了生死,修成了正果。之后,他就开始创立自己的教派,到处传教。

在司马台长城的堡垒外,罗梦鸿设立了一个讲坛,用于传播他的教义。司马台地处白河与潮河交汇处,因漕运的繁荣而发展成为一个重要的交通枢纽,吸引了大量漕运士兵、船员以及商人。罗祖教的教义通过这条繁忙的运河网络,迅速传播到全国各个角落。

明清时期,天津的运河漕运非常繁荣。运河作为重要的运输通道,连接了南北,促进了天津的经济和文化发展。通过运河,大量的粮食、物资和其他商品得以快速运输,使得天津成为当时北方的重要商业中心。运河漕运的兴盛不仅带动了天津的贸易活动,还吸引了大量人口和资金流入,进一步推动了城市的繁荣。这一时期,天津在运河漕运的支撑下,逐渐发展成为北方的重要枢纽城市。

罗祖教最初在京杭大运河的关键节点兴起,其扩展主要依赖于漕运体系的支持。在明清两代,这条连接南北的水路对帝国的稳定至关重要。为了确保运河的畅通无阻,政府组建了一支庞大的水手团队,这就是所谓的漕帮。

罗祖教与漕帮之间存在一种内在的契合。漕运水手常年漂泊在船上,收入微薄,世代为军,缺乏人身自由,属于社会底层的无产者,生活状态近乎“虚无”。而罗祖教宣扬的“无生老母”和“真空家乡”理念,为他们描绘了一个彼岸世界的“存在”,提供了精神上的寄托与安慰。

漕粮运输是个需要团队协作的行当,因此漕帮的组织性和纪律性非常强。罗祖教在漕运水手中广泛传播,逐渐形成了各种严密的组织。一旦宗教有了组织,它的凝聚力和传播力就会大大增强。

大运河上的漕运工人曾是南北交通的主力军,他们在往来奔波的过程中,将罗祖教的信仰带到了沿河各地。这一宗教在码头工人、盐贩、纤夫等劳苦大众中迅速传播,并在城镇中建立起多个祭祀场所。随着清朝末年漕运体系的瓦解,原本依靠运河谋生的工人大量涌入城市,罗祖教也随之在城市扎根,最终与中国传统的民间信仰体系融为一体。

图中展示的是《西游记》的彩色绘画插图。

罗祖教与《西游记》之间有着密切的联系。这部明代中后期完成的小说讲述了唐僧带领徒弟们克服重重困难、最终取得佛经的传奇经历。值得注意的是,取经这个主题并非《西游记》首创。早在宋代,类似的故事如《大唐三藏取经诗话》就已经在民间以各种艺术形式广泛传播。然而,明代这部《西游记》无疑是所有取经题材作品中影响力最大、艺术成就最高的集大成之作。它不仅吸收了前人的创作精华,还在此基础上进行了创新和提升,使之成为了中国古典文学中的经典之作。

在探讨《西游记》创作背景的过程中,郑振铎与胡适率先注意到这部小说与罗祖教之间的紧密联系。随后,其他研究者在此基础上展开进一步探索,通过细致的考证,找到了大量可靠的证据来支持这一观点。

帝王庇佑佛法深恩,九位皇后转生极乐世界,……,早有先例,圣贤、猪八戒、沙僧、白龙马皆护持佛法,普渡众生,如今这些护法者均已证得佛果。

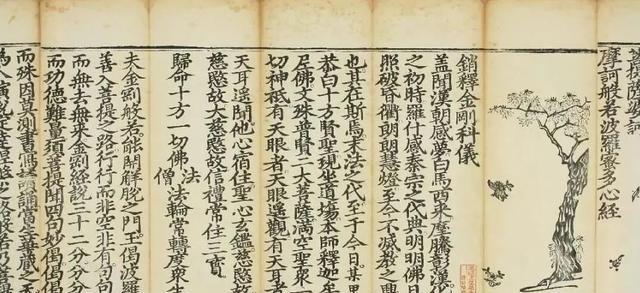

《龙华科仪》这本罗祖教的典籍里,有一段关于罗梦鸿的求学历程挺有意思。他在九华山拜师李头陀,突然开悟,得到了“悟空”这个法号。此外,罗祖教内部还有个说法,就是罗祖曾经被朝廷封为“山东罗祖圣君护国齐天大圣”。

有研究指出,罗祖教信徒将他们的创始人比作孙悟空。他们通过宣扬孙悟空“取经普度众生,护法功德无量”,来抬高教主的地位,声称“唐僧护法成佛,古今如一。国王大臣护持佛法,成佛功德永恒”。这种宣传手法旨在吸引民众的信仰和崇拜,这很可能成为《西游记》创作的背景之一。

《西游记》的核心思想与罗祖教的教义有着高度的相似性,这一点可以从两者的内在联系中得到证实。

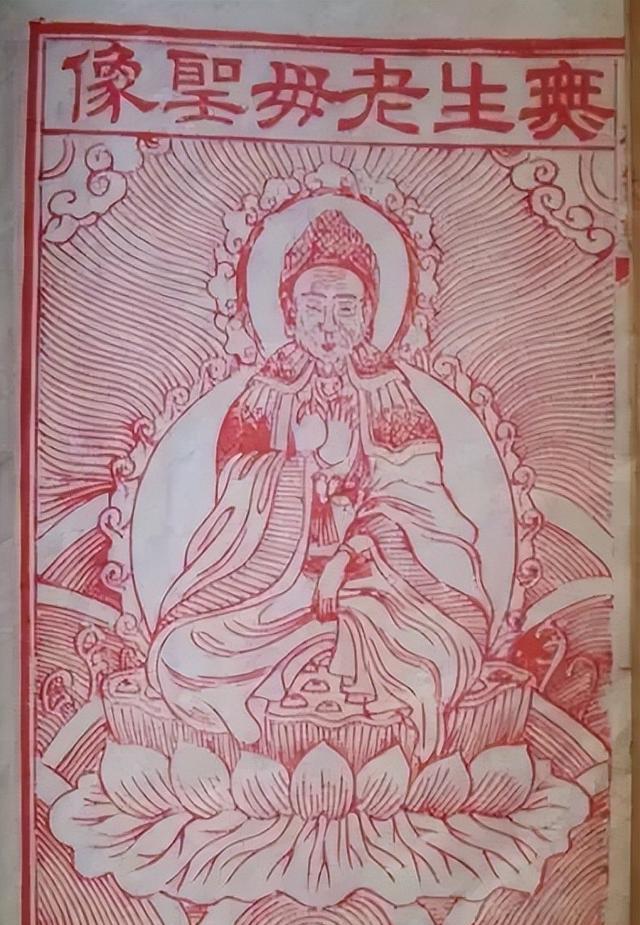

这张图展示的是无生老母的肖像。

《西游记》中多次强调了"悟真空"这一核心思想。书中第二十四回提到"经过多年修行回归正道,通过斋戒领悟真空境界",第九十五回也有"洗净尘缘觉悟本性,超脱世俗参透真空"的诗句。值得一提的是,小说中观音菩萨两次以"老母"的形象出现,为取经团队提供指引和启示。这种塑造方式与明代罗教将观音菩萨与无生老母视为同一神明的信仰特点不谋而合,反映了当时民间宗教的融合趋势。

内丹学是中国古代炼丹术的一个分支,与外丹学不同,它不依赖化学方法制造实物的金丹。内丹学强调将人体视为炼丹的容器,利用精气神作为基本材料,在体内炼制出金丹,最终达到超凡入圣的境界。内丹学中借用了外丹学的一些术语,如“金公”(代表铅)、“木母”(代表水银),同时也引入了与人体生理和心理相关的词汇,如“姹女”和“婴儿”。

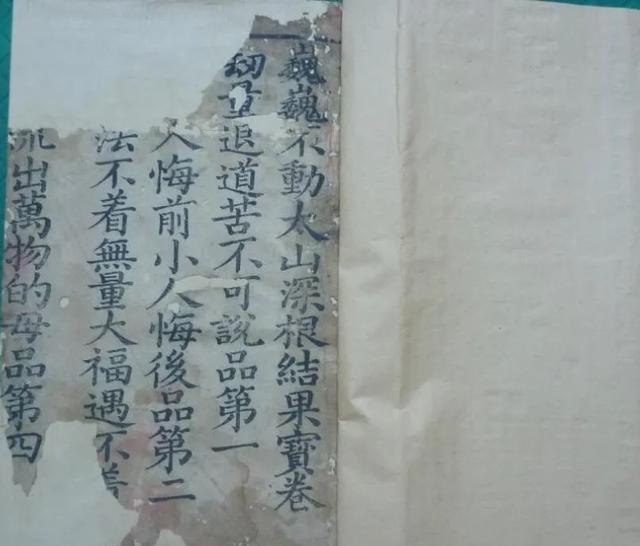

《巍巍不动泰山深根结果宝卷》是罗教创始人罗梦鸿所著的一部重要著作。

在《西游记》中,炼丹相关的词汇往往象征着特定角色。例如,金公和心猿这两个词指代的是孙悟空,而木母则代表猪八戒。

在明代嘉靖时期,罗祖教的《宝卷》里也有类似的描述。书中提到,唐僧跟随内心的指引前行,孙悟空象征心猿,猪八戒代表精气神,沙僧则象征着全身血脉的畅通。通过控制心猿,配合意马,修炼达到纯净的境界,真阳之火如同少女般玄妙。猪八戒在南方运转神丹,思考婴儿的形态,壬癸水使两者心意相通,充满喜悦。

根据罗祖教的重要典籍《无为了意卷》记载,秦洞山作为罗梦鸿的嫡系弟子,曾深入研究内丹修炼之术。内丹学构成了罗祖教修行体系的关键环节。值得注意的是,罗教的后继者们巧妙地将这一修炼法门融入了《西游记》的创作之中。

图中展示的是罗教经典《大乘叹世无为经》。

罗祖教和《西游记》这两者都源自民间,并在民间逐渐壮大。它们融合了千年来中国社会的多种思想潮流,充分展现了中华文化的复杂性和多元性。这两者的形成过程,不仅体现了民间智慧的积累,也反映了中国文化在不同历史时期的演变与融合。通过它们,我们可以看到中华文明如何在多样化的思想碰撞中不断发展,形成了独特的文化风貌。这种文化的丰富性,正是中华文明长期积淀的结果,展现了其深厚的历史底蕴和广泛的社会影响。