家里还有粮票的小伙伴注意,翻出来看看现在值多少钱,建议收藏

粮票是用于购买粮食的一种纸质证明,对于90年代后出生的人来说,大多未曾见过。这种凭证主要在20世纪50年代至80年代中期被广泛使用。随着经济的发展,粮食供应不再受限,粮票因此被废除。然而,粮票的使用历史悠久,且存世数量庞大。近日,朋友自家乡归来,携带了一些粮票,希望我能帮忙鉴别其中是否有价值较高的品种。

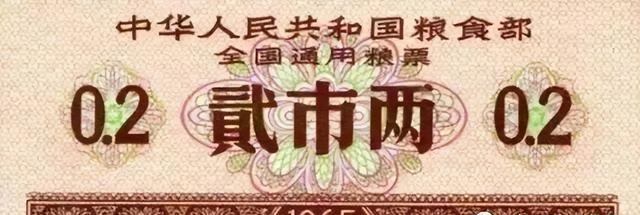

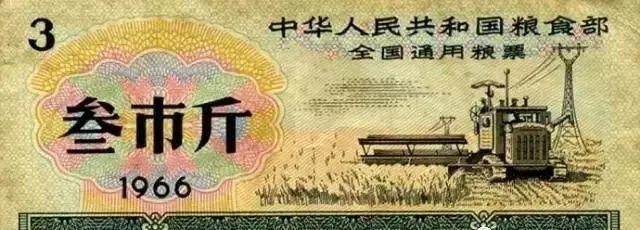

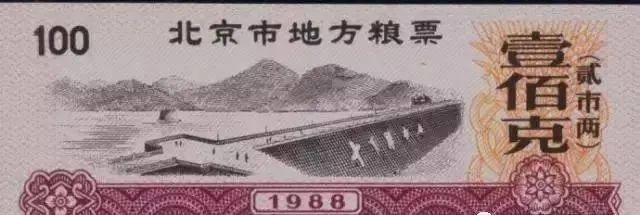

粮票分为两类:全国通用粮票与省级粮票。全国粮票自然能在全国范围内流通,省级粮票则主要限于本省使用。在粮票中,面额最大的是1962年和1963年由上海市粮食局发行的“粮食调拨单”,其面额高达1400斤。相比之下,面额最小的粮票则是1960年南京市粮食局发布的“南京市购粮通行证”,面值为壹钱,这大约相当于3克的粮食重量。

粮票因其历史背景而具备一定的收藏意义,但其收藏价值受到多方面不稳定因素的影响。首要问题在于发行数量的不明确。与人民币不同,人民币的发行量可以通过冠号来大致估算,而粮票的发行数量则近乎未知,目前仅能依靠业内人士的粗略估算来了解其存世数量。再者,粮票的防伪性能不佳,这一因素限制了其收藏价值的提升。

对于年轻一代而言,粮票与布票或许仅仅是个名词,难以引起共鸣。然而,在老一辈人的心中,这些票据承载着他们亲身经历的岁月,具有特别的意义。即便它们已失去实用功能,许多老人仍倾向于将这些具有代表性的物品悉心保存。你是否想知道,你手中的粮票、布票,以及那些一分两分的硬币,如今价值几何?跟随我们的步伐,一同探寻答案吧!

首先,我们来关注一下一分、两分以及五分面值的纸币。

这类纸币主要可分为两种。一种是纸币上既有罗马数字也有阿拉伯数字,我们通常称之为长号版纸币。另一种则是仅印有罗马数字的纸币,我们称之为短号版。

长版编号的分币纸币,因投放数量有限且市场需求大,目前保存完好的单张价格介于1000至1500元之间,优质号段的价格还会上浮。相比之下,短版编号的分币纸币发行量极为庞大,现存数量众多,因此升值潜力有限。不过,若为个人兴趣,收藏一些也无妨。

接下来,我们转向探讨一分、两分以及五分硬币的相关情况。

提及收藏,如果说纸币是一个领域,那么接下来要讲的分币硬币则是对收藏者鉴赏能力的真正考验。纸币的价值在于其保存状况与编号,相比之下,硬币的关键则在于其铸造年份。

最具有收藏价值的分币硬币当属“五大珍稀”。这包括1979至1981年间发行的三枚5分硬币,以及1980年的2分硬币和1981年的1分硬币。这些特定年份的硬币在市场上极为罕见,因为它们并未广泛流通,而是作为礼物赠送给外国领导人。因此,完整的一套保存下来的数量非常有限。至2017年,在北京市场上,这五大珍稀硬币的成交价格区间为10.5万至12万。

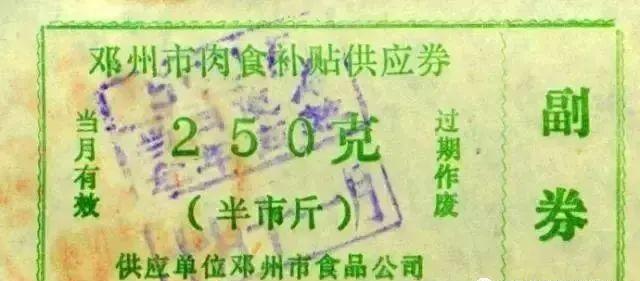

最终,我们来探讨一下粮食券、布料券以及油券。这些票据在过去扮演着重要的角色。粮食券是用于购买粮食的凭证,它确保了人们能够获得基本的食物供应。布料券则用于购买布料,帮助人们满足日常的衣着需求。而油券,顾名思义,是用于购买食用油的凭证。在那个特定的历史时期,这些票据的发行和使用对于资源的合理分配起到了关键作用。它们在一定程度上保障了人们的基本生活需求,确保了社会的稳定。如今,随着经济的发展和市场的繁荣,这些票据已经逐渐退出了历史舞台。但回顾过去,它们所承载的历史意义和社会价值仍然值得我们深思。

由于粮票、油票及布票留存数量众多,整套(涵盖国家及省级)的粮票其最高市值可触及700至1000元的区间。

在了解这些“旧时代物品”所蕴含的价值后,若你有任何疑问,或是有意愿与大家分享你的想法,请在文章底部发表评论,我们共同交流探讨。

提及粮票、布票和肉票给当今三十多岁的年轻人听,他们可能会觉得这是在讲述一个远离现实的科幻情节,往往会感到诧异或是完全不解其意。这些票据对于现今的年轻人来说,就像是从另一个时代传来的信息,他们难以想象曾经需要用这些票据来购买基本生活物资的日子。在他们的认知中,购物通常只需要钱和一张信用卡,而在过去,粮票、布票和肉票却是日常生活中不可或缺的凭证。对他们而言,这些票据的存在或许只存在于历史课本或是老一辈人的口述中,难以与自己的生活经验相联系。因此,当听到这些票据的故事时,他们的反应往往是惊讶,甚至可能有些困惑,不明白为何曾经需要如此繁琐的方式来获取生活必需品。

在空闲时分,回想起上世纪那段逐渐消逝的时光,生活中的场景着实充满趣味。那时的人们,过着一种别具一格的日子。日常中的点点滴滴,如今想来,都带有几分诙谐。无论是街头的喧嚣,还是家中的宁静,都蕴含着那个时代的独特韵味。那些简单而平凡的时刻,如今在记忆中重现,却仿佛被赋予了新的生命,让人忍俊不禁。岁月如梭,那些日子已经远去,但那份幽默感却仿佛一直伴随着我们。每当闲暇之余,总会不经意间想起那些往事,心中涌起一股莫名的暖意。那些看似不起眼的瞬间,如今却成了我们珍贵的回忆,让我们在忙碌的生活中找到一丝慰藉。

在完全计划经济的框架下,商品配给凭证种类繁多。尽管全国各地具体实施细节存在差异,但普遍而言,主要集中在“食品、衣物、日用品”这三大基本类别的商品上,实行凭票分配制度。

食物供应方面,除了涵盖各类粮食券、食用油券,还涵盖了禽肉券、蛋券、各类糖券、豆制品券及蔬菜券等多种票据。衣物供应则不仅限于布料券,还包含化纤券、棉花券、背心券、布鞋券、棉絮券等。生活用品方面,则涉及肥皂、卫生纸、洗衣粉、火柴、煤油券,以及各类煤炭券、电器券、自行车券、手表券,此外,还有临时性票据和机动性票据等多种票据。

谈及粮食配给券,在那个特定时期,它无疑是仅次于货币的重要生活凭证。大约五十岁上下的中国人,大多有过亲自使用粮食配给券的经历。那些色彩斑斓的配给券,构成了那一辈人难以忘怀的回忆。

据历史资料,1953年,国家发布了两项重要文件,分别是《粮食统购统销政策》与《实施粮食计划收购与供应指令》,此举标志着粮食流通体系步入了为期31年的统购统销阶段,同时,粮票正式成为了这一时期的流通工具。

上世纪80年代,当城镇居民改变居住地时,需要同时转移他们的“粮食供应档案”。这一档案会被安排到新的户籍所在地指定的粮店,居民只能在那家粮店购买粮食或用粮票兑换相应数量的粮食。

对于持有城镇户籍的居民而言,缺乏粮食供应凭证,则意味着无法获取定量供应的粮食。

关于过去城市粮店员工的工作状态及居民购买或领取粮票的方式,细节虽琐碎且普遍,因而鲜有详细的历史记录留存。粮店员工的具体职责和操作,以及民众排队购粮的流程,这些日常行为因太过常见,难以追溯具体的历史资料。在那个时代,粮店员工承担着重要的物资分配任务,他们精确地计量粮食,确保每位居民都能按需获取。而居民们则遵循既定的规则,有序地在粮店外排队,等待购买粮食或领取粮票。这一系列的流程,虽然看似简单,却是当时社会生活中不可或缺的一部分。由于缺乏详尽的历史记载,我们无法深入了解这些日常琐事的每一个细节。但可以肯定的是,无论是粮店员工还是排队的居民,都在以一种朴实无华的方式,维系着城市的基本生活秩序。

浏览网络时,我发现了北京昔日颇具影响力的都市报纸《京华时报》的历史报道。在2008年10月14日纪念改革开放三十周年的特刊中,该报发表了一篇专题文章,讲述了一个与粮票相关的故事。文章叙述如下:

1979年7月的一个早晨,朱光荣结束了在黑龙江某兵团长达十年的知青生活,回到了他的故乡北京。和其他同时期回城的知青一样,他首要面对的挑战是寻找工作。

闲置家中两个月之余,社区服务中心为朱光荣提供了三个就业机会。起初,朱光荣倾向于选择自己在兵团时期就已熟练掌握的汽车维修岗位,然而,在家人与朋友的建议下,他转而考虑前往粮店任职。

粮店在那个时代是个极为抢手的工作单位,毕竟家家户户都离不开粮食。朱光荣最终谋得了一份在粮店的工作。他的新职场坐落于北京东城区和平里四区周边,正式名称为和平里中街粮店,不过附近居民更倾向于简称它为四区粮店。

和平里周边的重要粮食供应点之一是四区粮店,它承担着为超过3000户家庭提供粮食的任务。这家粮店的管理和指导由东城区安外粮管所负责。

那时,粮食供应站是一个相当繁忙的地方,其热闹程度仅次于影院。由于负责着粮食分配的关键任务,粮食供应站自然而然地成为了社区居民的聚焦点。

当时,周末或月末之际,第四区域的粮食供应站前总是人头攒动,排起长龙。家中有孩童的家庭,通常会派孩子先去占位排队。待到即将轮到时,家长便会带着面袋匆匆赶到。他们会仔细盯着秤的刻度,以免遭遇分量不足的情况。购得粮食后,他们会仔细地把口袋扎紧,随后离去。

当时,人们对粮食的珍视,一方面源于节俭的习惯和对饥饿的担忧,另一方面也由于国家实施的定量供应政策。在那个粮食市场尚未自由化的时期,民众只能凭借粮票来购买规定数量的粮食。

朱光荣在第四区域粮食供应站工作的首个月份里,着手掌握了粮票的收发流程。

四区粮食供应站负责管理近万名居民的粮食档案。每月的第21天,该站的上级管理部门会将数十万公斤的粮食配额分配至站内。

这家粮食供应站分发的是连张的粮票,每次分发都是一叠厚厚的。这些连张粮票的大小与标准报纸接近,边缘设计有穿孔。朱光荣等人的职责是将这些连张粮票裁剪成小张,之后根据家庭单位装入特制的小袋子。袋子上会标明户主的姓名。在每个月的24号之前,这些小袋子会被逐一送到各家各户。

购买粮食时,居民需首要步骤是展示粮食配额证明以确认身份。待粮票被回收,工作人员会将其粘贴于报纸之上,当累积至填满一张16开大小的纸张后,会涂抹上一层特殊的紫色墨水,以此来防止粮票的二次流通使用。

在某些南方区域,粮食配给券被视为至关重要的生活凭证。当时,分发给各个区县的粮食配给券由专门的运输车辆进行配送,并且有武警人员负责护送。对于回收的粮食配给券,则有特定的工作人员进行统计,每六个月会集中送往造纸工厂进行销毁处理。负责监督销毁流程的人员,必须亲眼见证所有粮食配给券被转化为纸浆后才能离开。

上世纪80年代初期的北京,民众的物质生活条件较为有限。据朱光荣回忆,副食品供应不足,导致人们难以摄取足够的营养,部分家庭在用餐后便开始忧虑下一餐的来源。大多数家庭在月底前就已耗尽粮食,“粮票勉强维持日常开销,根本无法节省”。

在此情境下,粮食供应凭证,人们常称之为粮本,其重要性已等同于户口簿与结婚证,常被家庭细心保存,放置于高处以避免损坏。若缺失粮本,则难以购得粮食。在某种程度上,这本封面为红、印有金色文字的粮本,成为了获取食物的必需凭证。

当时,朱光荣认为在粮食店任职是一件值得骄傲且有尊严的事情,“人们通常不愿与粮食店的人交恶,这份工作拥有较高的社会地位”。鉴于其出色的工作表现,1981年,他被提拔为第四区粮食店的负责人。

鉴于当时市场上商品供不应求的情况,票证制度在确保物资分配与维持社会稳定方面扮演了关键角色,然而,它也极大地影响了民众生活的便利性。据朱光荣回忆,在那个时代,若要购买紧俏商品,民众不仅要积攒资金,还必须集齐相应的票券,“如今超市商品琳琅满目,大型商场中手表与电器应有尽有,这在过去是难以想象的场景”。

朱光荣回想起往事:随着居民手中积累的粮票数量不断增加,粮票逐渐发展出了新的功能。人们开始将其视作一种交换媒介,利用粮票来买卖商品。

在各种类型的粮票里,1955年粮食部推出的全国粮票被广泛认为是流通性极强的票证。

朱光荣提及,依据当时的规章制度,北京地区的粮票仅限于在北京本地流通,一旦因公外出至其他城市,就必须使用全国通用的粮票,“否则到达目的地后将无法购买粮食,可能会面临饥饿的困境”。他补充说,那时候,获取通用粮票的审批流程极为严谨,外出公差时,仅能依据出差的实际天数来领取相应的全国粮票,并且在开具时,还需提供由所在单位出具的出差相关证明文件。

由于这种严谨的分配机制,通用粮票在非法交易市场中备受欢迎。在北京那个时期,全国通用粮票每斤可换取0.2元人民币。……”

借鉴上述报道中的叙述,尽管内容略显详细,但它确实是对生活片段的真实还原与感悟,别有一番风味。

提及“粮票时代”,随便询问一位有过亲身体验的朋友,多半能讲述一段与之相关的往事。对于那些未曾离开过本省或本市的人来说,他们或许难以理解,在外省市旅行时缺乏全国通用粮票所带来的不便。

有位朋友回想起1977年去北京出差的短暂经历,当时他选择了一家国营餐馆用餐。用餐时,他使用了五斤全国通用的粮票,并消耗了半斤。餐馆随后退还给他四斤半的北京市粮票。在接下来的日子里,他面临一个任务,那就是必须在离开北京前用完这四斤半的北京市粮票,否则一旦返回家乡,这些北京市粮票就失去了价值,变得毫无用处。

改革开放以后,生活变迁的步伐逐渐提速。原本仅限于购买粮食或食品的粮票,其应用范围被部分人群进一步扩大。

自1986年起,部分南方商人转战北京,于狭窄的巷弄与胡同间推销起了铝盆、钢锅等日常用品。当时,人们只需拿出数十斤的全国粮票,便能轻松换得一个铝盆。伴随市场的日渐放宽,这类私下交易活动逐渐浮出水面,变得不再那么隐蔽。在一些规模较大的自由市场上,用粮票进行物品交换的做法已成为了众人皆知的“不成文规定”。

在八十年代末,不仅商人偏好使用粮票,部分农民也倾向于利用粮票进行交换。那时,农民依据参与集体劳动的计分,能分配到一定数量的基本粮食。当这些粮食无法满足需求时,农民便会前往城市,用精细粮食去换取更多的粗粮,或者拿自家的鸡蛋、蔬菜,与城市居民交换粮票,以此来弥补粮食短缺。在某些地区,还存在着一个不成文的交换标准,即用三斤粮票来换取一斤鸡蛋。

1987年,西安话剧团体依据当时社会普遍现象编排的小品《大米交易》,亮相于中央电视台春节联欢晚会上。剧中,演员郭达以融合秦腔特色的“大米换购”叫卖声,迅速响彻全国无数家庭,郭达因此名声大噪。这句被戏谑传播的“大米换购”叫卖,不经意间推动着社会生活的变迁。

随着市场经济观念的广泛接受,粮票这一计划经济时代的象征逐渐失去了其价值,步入被淘汰的边缘。政府部门着手探讨废除粮票制度的可行性。

在中国改革开放的先锋之地,深圳首先采取了这一行动。

1984年11月期间,深圳市举行了一次会议,集中讨论并决定废除粮食的凭证定量分配制度。紧接着在深圳市废除粮票的次年,也就是1985年,国家层面正式废除了已实施三十余年的农产品统购与派购政策。

此重要措施不仅调动了农民的耕作热情,还有效充实了城市居民的食品供应。城市居民日常饮食中的配菜种类日渐丰富,而主食的消费量有所减少,许多家庭因此积攒下了粮票。

自1993年4月1日开始,遵循国务院发布的关于推进粮食流通体制改革的相关指示,我国全面推行了粮油产品的自由购买政策。

自此时起,与城镇居民相伴四十载的粮票、油票等众多票据,瞬间丧失了其作为交易媒介的功能,转而踏入了收藏爱好者们的收藏册中。

1994年,全国各地普遍废除了粮票制度,这标志着票证时代的全面结束,商品上的各种限制与束缚得以解除。

票证已成为历史的一部分,但它们在人们的记忆中仍挥之不去。无论是在繁华的城镇还是宁静的乡村,众多家庭中,那些年龄在六七十岁、经历过那个时代的人们,或许都能够在自己的储藏空间里,轻而易举地找到几张色彩斑斓的粮票和布票。