中国新三样席卷世界,奇迹从何而来?能扛住贸易战吗?

中国新三样席卷世界,奇迹从何而来?能扛住贸易战吗?

中国“新三样”席卷世界的秘密藏在车间流水线和实验室里——当欧美企业还在纠结技术迭代成本时,中国工程师们已经用三个月试错十种工艺路线;当日韩电池厂守着消费电子市场时,中国工人把磷酸铁锂电池成本砍到十年前的三十分之一。

这场制造业奇迹的密码不是996,而是全产业链上千万从业者形成的“创新蜂群效应”。

光伏产业用二十年上演了最硬核的逆袭剧本。

当年无锡尚德在纽交所敲钟时,没人想到中国光伏会从“三头在外”的打工仔变成全产业链话事人。

2012年欧美双反调查让行业跌入冰点,却意外逼出了单晶硅技术革命——隆基绿能的技术团队在西安郊区厂房里,用半年时间把金刚线切割成本从每片5元打到0.3元,直接废掉了多晶硅的武功。

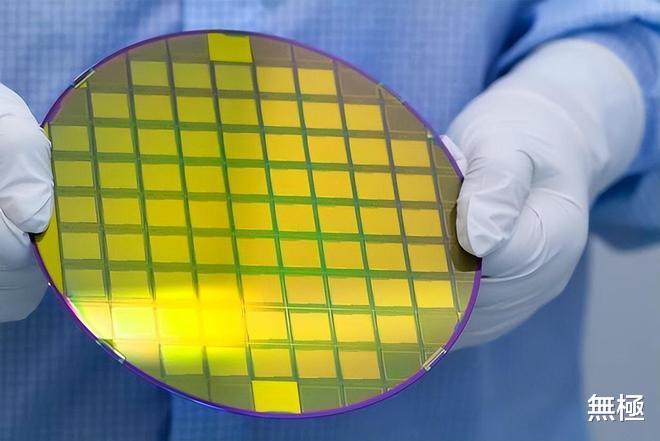

如今中国硅片产能占全球98%,连设备商拉普拉斯都能把TOPCon电池量产良率做到99.2%,这种恐怖的精益制造能力让德国光伏展变成了中国企业的技术秀场。

锂电池的逆袭更像武侠小说的主角剧本。

宁德时代2017年登顶全球电池出货量时,韩国人还觉得是昙花一现。

但中国工程师硬是把磷酸铁锂这个“备胎”扶正——比亚迪的刀片电池把电芯做成麻将牌大小,能量密度反超三元锂;宁德的麒麟电池玩起“电芯倒置”,让续航突破1000公里。

更绝的是整个产业链的协同作战:宜宾的锂盐厂、深圳的隔膜车间、宁德的模组生产线,像精密齿轮般咬合运转,把每瓦时成本压到0.45元,比日韩对手便宜个汉堡钱。

新能源汽车的质变发生在2020年这个魔幻年份。

当特斯拉上海工厂疯狂交付时,比亚迪的工程师正在深圳坪山基地通宵调试DM-i混动系统。

没人料到磷酸铁锂会杀回战场,更没人想到中国车企能把智能座舱做成“移动电竞房”。

这背后是十万工程师在合肥、广州、西安的研发中心死磕2000项专利,把电动车故障率从十年前的35%压到0.3%。

如今全球每三辆电动车就有一辆挂着汉字标,连丰田章男都要在发布会上学雷军讲段子。

面对贸易战这张考卷,“新三样”的解题思路各不相同。

光伏企业把东南亚变成“技术殖民地”——天合光能在越南的硅片厂,设备参数比德国原厂还激进;晶科能源的马来西亚基地,工人用闽南语喊着“冲冲冲”调试TOPCon产线。

锂电池玩家则玩起“曲线救国”,当升科技把纳米磷酸铁锂伪装成化妆品原料运往韩国,转头就出现在LG新能源的电池里。

最绝的是新能源车厂,奇瑞在西班牙复活了EBRO这个百年僵尸品牌,比亚迪给墨西哥出租车司机培训中文版车机系统——这哪是卖车,分明是文化输出。

这些骚操作背后是制造业的底层逻辑革命。

中国工厂不再做低端代工,而是把研发、设备、标准打包成“交钥匙工程”。

宁德时代给慕尼黑车展送去的不是电池包,而是包含2126项专利的技术全家桶;隆基绿能在中东建的不仅是硅片厂,而是从石英砂到组件的完整知识体系。

这种“链主级”输出让欧美关税大棒抡空——打组件?我卖设备。

禁电池?我授技术。

堵整车?我输出造车理念。

“新三样”的真正护城河不是产能规模,而是迭代速度。

当德国还在争论HJT电池技术路线时,中国设备商已经研发出钙钛矿叠层量产方案;当美国《通胀削减法案》还在走流程时,中国车企的钠离子电池已经装车测试。

这种创新节奏来源于全产业链的“压力测试”——每年3000亿元研发投入,200万工程师的脑力激荡,还有14亿消费者用真金白银投票的残酷市场。

未来的悬念在于如何把技术优势转化为规则话语权。

当中国光伏企业给国际电工标准会议提交87%的提案通过率,当宁德时代牵头制定动力电池碳足迹核算标准,这场制造业革命才真正进入深水区。

毕竟,能造出好产品是本事,能让全世界按你的规则玩才是真巨头。

至于贸易战?那不过是“新三样”全球化路上需要跨过的减速带而已。