52年,妻子嫌弃正部级丈夫挣得少,离婚3年嫁富商,20年后求复婚

1952年夏天,住在北京的郑洞国,他以前是国民党将领,那时候在新中国水利部当参事,跟他的第二任老婆陈碧莲分开了,结束了他们长达20年的夫妻关系。

陈碧莲主动提出了离婚。那时候,离婚这事儿真的挺少见的,特别是女方主动提的。陈碧莲铁了心要离,郑洞国怎么挽留都没用,就连她娘家的亲人劝也不行。

陈碧莲长久以来都住在南方,她不愿意搬到北京去住,给出的理由是受不了那边寒冷的天气和干燥的环境。

真正的原因,外面的人一直都没法知道。不过,老有人猜想,可能是因为陈碧莲觉得郑洞国现在的工资不够多,没他当国民党将领那会儿富裕了,所以就变了心……

那年,陈碧莲大概36岁的样子,离婚不久,她就重新找到了归宿,跟一位在上海有点小钱的商人成了家。

那时候,郑和陈两人之间的感情确实有了问题,不过是不是真像外面人说的那样,是陈碧莲因为对方穷就变了心,找了别人,这其中的真实情况谁也说不准。

但郑洞国和陈碧莲这辈子结下的情谊和缘分,真是挺让人琢磨不透的。

【一、恩爱夫妻,分道扬镳】

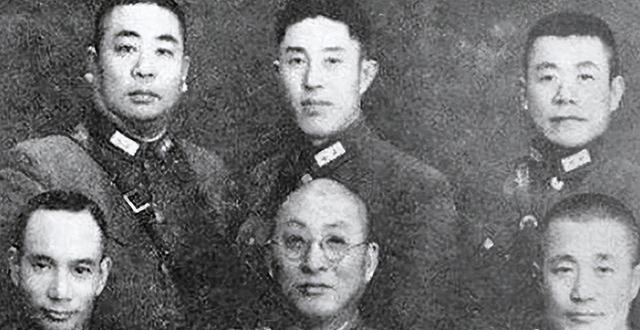

郑洞国1933年碰到了陈碧莲,那时候他30岁,而陈碧莲才17岁。郑洞国是个挺有能耐的军官,已经过了三十岁这道坎;陈碧莲呢,正是青春年少,长得漂亮又温柔。

就像那些浪漫爱情小说里讲的一样,男女主角的爱情故事就这样拉开了序幕。

那时候,抗日战争才刚刚开始不久,郑洞国刚打完那场有名的“长城抗战”,从前线撤下来,到后方去休息整顿。路上经过南京,他就顺便去瞧了瞧自己的老乡肖忠贞,俩人都是湖南常德石门人。

到了肖家,正巧碰上肖夫人堂妹也在那儿做客,她叫陈碧莲。就这么着,郑某和陈碧莲认识了。

陈碧莲老家在江西上饶,她老爸陈鸿藻在以前的教育圈、法律圈都挺有名气的。他年轻时跑到日本中央大学学法律,还在留学那会儿,就加入了孙中山在日本弄的中国同盟会,算是中国头一批搞民主革命的人。

陈碧莲在个学者家庭长大,家里挺有钱,学问氛围也很浓。她打小就接受了挺好的教育,长得漂亮不说,性格还温文尔雅,特别有学问。她英语说得特别溜,小楷字也写得特别工整好看。

跟其他人不一样,郑洞国他是从农村家庭走出来的。

但小时候他就特别聪明,胆子也大,21岁那年,他考上了新成立的广州黄埔军校,成了有名的“黄埔一期”学员里的一员,从那时候起,他就踏上了当兵的路。

两个家庭背景、人生经历大相径庭的人,头一回见面就聊得特别投机,互相都觉得挺对眼,这大概就是一眼看对眼了吧。这俩人心意相通,处了一段时间后,很快就走到了商量结婚的事儿上。

但这其实是郑洞国的第二次婚姻。

郑洞国跟陈碧莲说实话,他14岁上中学那会儿,家里就已经给他物色好一个比他大8岁的姑娘了。因为是爸妈和媒人定的,郑洞国也就答应了这桩婚事,那位原配妻子叫覃腊娥。

覃腊娥是那种老派的妇女,书读得不多,认识的字也有限,但她性格温顺,通情达理。嫁给郑洞国后,夫妻俩相互尊重,很有礼貌。他们一共有三个孩子,一个女儿和两个儿子,生活过得挺恩爱和谐的。

那时候,郑洞国老是出门在外领兵征战,所以覃腊娥就代替老公,留在湖南老家,负责照顾家里的老人和孩子。

然而,郑洞国27岁那年,正卷入军阀纷争的“中原大战”之中,这时,他在武昌的家人传来消息,说覃腊娥因为一场厉害的风寒,不幸离世了。

郑洞国家里人一直瞒着他,直到那场仗打完了,才敢把消息透露给他。郑洞国一听这坏消息,当时就晕了过去,醒过来后一直哭个不停。虽说这婚姻是爸妈给包办的,但郑洞国对这位原配妻子感情特别深。

郑洞国对逝去妻子的深情厚意,深深触动了陈碧莲的心。她觉得,能嫁给这样一个重情重义的人,肯定不会错。

嫁给郑洞国后,陈碧莲活泼开朗的个性给郑洞国的生活带来了不少光彩,还在他的工作上帮了很大的忙。

她跟覃腊娥那种传统女性不太一样,但家里头被她收拾得那叫一个利索。不管是日常起居还是亲朋好友间的交往,她都算是郑洞国的好帮手。

1939年那会儿,郑洞国带着队伍在广西和日本鬼子干了一仗。仗打得那叫一个惨烈,好不容易打完了,国家给战死沙场的兄弟们发了点抚恤金。可说实话,那点钱要养活那些牺牲战士的家里人,真是太少了,根本不够用。于是,部队里就开始号召,让那些连长以上的军官们掏点钱,一起凑凑,给抚恤金加点码。

这时,陈碧莲刚好跟着其他家属在前线探望士兵们。一听到要捐款,她立刻就跟郑洞国说:“战士们在战场上豁出命去战斗,已经够辛苦了,就别再让他们掏钱了。这钱,我们替他们出吧。”

郑洞国心里头一愣,不过仔细想想,觉得确实挺有道理的。

没错。咱们来瞅瞅手头上攒了多少钱,之后就照你的想法来行动。

郑洞国两口子在部队里可是出了名的好,这事儿一下子就传开了,成了大家口中的美谈。只要一提“郑夫人”,那全是夸她的话。

1945年打完仗后,郑洞国被安排做了第三方面军的副头头,还兼职京沪守备的副司令。他和老婆就搬到了上海,在那儿安了家。这样一来,他们就不用再东奔西跑,也不用老是分开了。

在上海这个大佬云集的地方,陈碧莲这种家世好、性格又开朗的人,真是混得风生水起。

郑洞国在军队里担任重要角色后,家里就经常来人拜访了。陈碧莲是个特别爱热闹、喜欢招待朋友的女主人。他们俩有时候还会打扮得漂漂亮亮的,去参加各种聚会、活动。陈碧莲在待人接物上做得非常到位,给郑洞国在人际关系上帮了大忙。

说到郑洞国的手下们,因为郑洞国跟他们关系特别铁,陈碧莲就像是个贴心的“大嫂”。在生活上,她经常帮忙照顾那些家人不在身边的兄弟,有时候还会让他们直接住到家里来,一住就是好久。

可没逍遥快活多久,到了1945年11月,国共两边就打起来了,内战爆发了。

郑洞国以前黄埔一期的好哥们儿杜聿明,后来被国民党那边提拔成了东北保安司令部的头头。不过才打了三个月内战,杜聿明就因为身体撑不住,从前线退了下来。这样一来,蒋介石就让郑洞国顶上,让他去负责东北的军事事务。

1946年3月份,郑洞国搭乘飞机到了辽宁锦州,而陈碧莲呢,她就留在了上海没动。夫妻俩这又开始过上了两地分居的日子。

【二、历经沧桑,破镜难圆】

郑洞国去了东北之后,夫妻俩压根儿没想到,他居然好几年都没能再回到上海,这一走就是漫长的时光。

郑洞国在东北守卫的时候,远在上海的陈碧莲心里一直惦记着丈夫的安全,时刻都放心不下。

那时候,她给郑洞国写了封信,信里头既说了自己有多想他,也表达了对他一味忠于那个“党国”的不满。

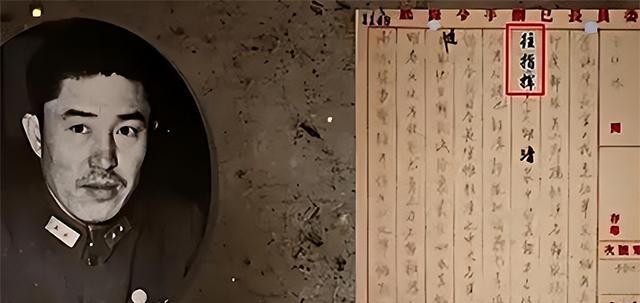

那时候邮递线路不通,所以这封信得靠空投补给到东北战场的郑洞国手里。没想到空投的时候偏了位置,信被解放军拿到了。这封“家里来的信”后来就变成了反对国军战争宣传的一个重要东西。

后来,郑洞国在长春坚守了好久,但国民党军队的败势还是没法扭转。1948年10月21日,解放军辽沈战役一打响,原本打算在战场上拼死效忠“党国”的郑洞国,最后因为被手下人逼着,只能选择了投降。

刚开始,郑洞国心里头那股劲儿还没转过弯来,既没了打仗的心思,也不想给新政府干活。他不想被国共两边当棋子使,所以就提出了个要求:“别让我上广播和新闻,公开活动我也不参加。”

共产党的将领和头头们很理解郑洞国的决定,悄悄给他在哈尔滨找了个安身之处。这样一来,陈碧莲还有她在上海的家人,就一直没收到过郑洞国的消息。

可是没多久,国民党那边的报纸突然登出郑洞国“英勇牺牲”的报道,这事儿让陈碧莲伤心得要命。

幸运的是,有个和郑洞国一起投降的军官后来被送回了上海,他给陈碧莲带去了确切的消息。知道郑洞国还好好活着,陈碧莲心里又重新有了盼头。一直等到上海解放,陈碧莲和郑洞国这才终于又能通信联系了。

1950年8月份,郑洞国因为身子骨不太行,好不容易有了个机会到上海去看病,这样一来,他就回到了好多年没回的家。

在家呆了快两年时间,转眼到了1952年,根据周恩来总理的提议,郑洞国答应了在水利部给他找的一个职位,打算带着全家搬到北京去。

就在这时候,郑洞国和陈碧莲两口子之间的感情有了问题。就像文章一开始说的那样,陈碧莲不想跟着老公去北京,就提出了要离婚。

可能是因为战争年月里的煎熬,那份往日的深情在日复一日的惊恐与担忧中,逐渐被磨得一点不剩了。

可能由于身份地位有了天壤之别,曾经风光无限、随心所欲的将军夫人,现在却只是个不起眼的小部门职员的另一半。

也可能是郑洞国在东北经历了那次重大的挫败,让陈碧莲对老公官场的未来彻底死了心……

二十年的夫妻生活,有的人能相互帮助,一起走到老,但也有人心里各打小算盘,最后只能分道扬镳。这其中的原因,也就只有他们自己心里清楚。

反正呢,陈碧莲对这段婚姻是没信心了,硬凑在一起也没意思。郑洞国心里头虽然挺不是滋味,但最后还是咬咬牙,决定成全她,大家各自过好自己的日子吧。

离婚三年后,他们俩都很快找到了新的伴侣并再婚了。陈碧莲呢,她嫁给了上海的一位姓钟的大老板。而郑洞国,他通过朋友介绍,跟杭州的一个姑娘顾贤娟成了家。

但人生总是充满变数,陈碧莲再婚之后,发现日子并不像她想的那样富裕美满。

刚开始,新中国成立那会儿,钟家的买卖响应号召,变成了公私一起经营,两口子就靠着固定的分红过日子,生活还算宽裕平稳。

但后来,钟家真的遭了大难。先是钟某被关进了牢里,夫妻俩的大部分家当都没了。本以为等陈碧莲的丈夫出狱后能好过些,可谁成想,紧接着就赶上了60年代那场大灾难。

他们在上海混不下去了,只好搬到苏州乡下去。两个人都没了工作,只能靠陈碧莲卖掉和郑洞国离婚时拿到的那点东西,勉强维持生计。

到最后,老公还是因为又穷又病,抛下陈碧莲一个人走了,留下她孤零零地在这个世界上过活。

不过,她以前住的那种豪华别墅,现在已经跟她没关系了。一直到1980年代,她都挤在上海闸北一个破旧楼房的小屋子里,靠着娘家弟弟的帮助,才能勉强过日子。

和陈碧莲结婚的20年里,郑洞国给了她一个充满爱与富贵的日子,她过得挺滋润。但离婚后,这20年就完全变了个样,她经历了从天堂到地狱的落差,尝遍了生活的辛酸和艰难。

正好是在她离婚满20年的那个时候,1972年,陈碧莲知道郑洞国的第三任夫人去世了,她就特地跑到北京去探望郑洞国。

陈碧莲这次回来,主要是想跟郑洞国再续前缘。郑洞国心里清楚,陈碧莲这些年过得不容易,经历了不少坎坷,可他却从没主动提过复婚的事儿。

那时候,陈碧莲到了北京,先住在朋友家里头。郑洞国没直接请她去家里,而是带着他和第三任妻子生的闺女郑玉安,一块儿去朋友家看了看陈碧莲。

看到那个情形,陈碧莲心里明白郑洞国的态度,最后她伤心地回到了上海,之后再也没提过复婚的事。后来,直到1991年郑洞国的追悼会上,陈碧莲才又一次出现在郑洞国和他的家人面前。

【三、爱恨难辨,往事如烟】

大家伙儿都觉得,陈碧莲那会儿铁了心要跟老公离婚,把他给甩了。后来自己过得不如意了,又回头去找前夫,想重新在一起,这事儿啊,就像泼出去的水,收不回来了。

不过,虽然郑洞国没同意跟陈碧莲重归于好,但他们俩离婚后并没变成陌生人,反倒是像朋友那样一直保持着联系。

到了1950年代快结束的时候,也就是他们俩各自新家庭成立没多久的那几年,郑洞国到上海出公差的好几次,陈碧莲都会跑到他住的酒店去看望他。

到了1980年那会儿,陈碧莲在上海过得挺不容易的,郑洞国还特地找人帮忙给她找了份工作。郑洞国和他原配的孩子、孙子辈,也都一直跟陈碧莲有来往。

郑洞国的后辈郑建邦,虽然跟陈碧莲和她娘家人没有半点血脉相连,但他还是亲热地叫陈碧莲这位后奶奶为“上海奶奶”,把陈碧莲的亲弟弟陈泽森唤作“泽森舅爷爷”。每次只要到了上海,他必定会去探望这两位长辈。郑家和陈家就像真正的亲戚那样,常有走动。

陈碧莲老年时说过,她和郑洞国离婚其实是个错,主要是因为自己当年太年轻,做事太冲动。走过了大半辈子,回头瞧瞧,才发现好多之前没珍惜的好东西。

郑洞国心里头一直放不下那段情。

陈碧莲走了,这事儿让他挺受伤,心里头也埋怨上了。所以后来陈碧莲想回来找他,他就摆出一副冷淡的样子。有人想劝和,帮他俩重归于好,他也是一脸不高兴地拒绝。说到底,这就是一个被甩的人,用坚决的态度来保住自己的面子。

但他心里总会想起,在自己最顺风顺水那会儿,有个姑娘,第一眼就让他心里小鹿乱撞,她也把自己最美好的青春年华都给了他。他们俩一起走到了人生的高光时刻,亲眼见证过幸福的巅峰模样。

他心里头始终给她留着一块地方,满满的都是深深的柔情。

所以,就算他们因为伤心而分开,每当她过来探望,他都不会躲起来不见;家里人跟她保持联系,他也不会去阻止;要是听到别人谈论起她的近况,他也从不插话,只是默默地听着所有关于她的事情。

这样一来,他俩之间就一直有着某种牵连,她并没完全从他的世界里走开。虽说他们的婚姻只走了20个年头,但那份对彼此的感觉,却以一种说不出的形式,伴随着他们度过了余生的大半时光。

1991年1月27日那天,郑洞国老先生在北京离开了人世,他那时88岁。没隔多久,已经75岁的陈碧莲老人特地从上海赶到北京来。

郑洞国的送别会上,陈碧莲穿了件简洁大方的黑色连衣裙,还配了条特别挑的黑绸巾,整个人看起来跟以前一样,端庄得体,特别显眼。

陈碧莲费尽心思,就是想以最美的姿态,送一送那个她曾经深爱过,但也留下过遗憾的男人,走完最后一程。

咱俩夫妻一场,虽说没能一起走到最后,但能像老朋友那样来道个别,或许也算是给这段感情画上了个圆满的句号。