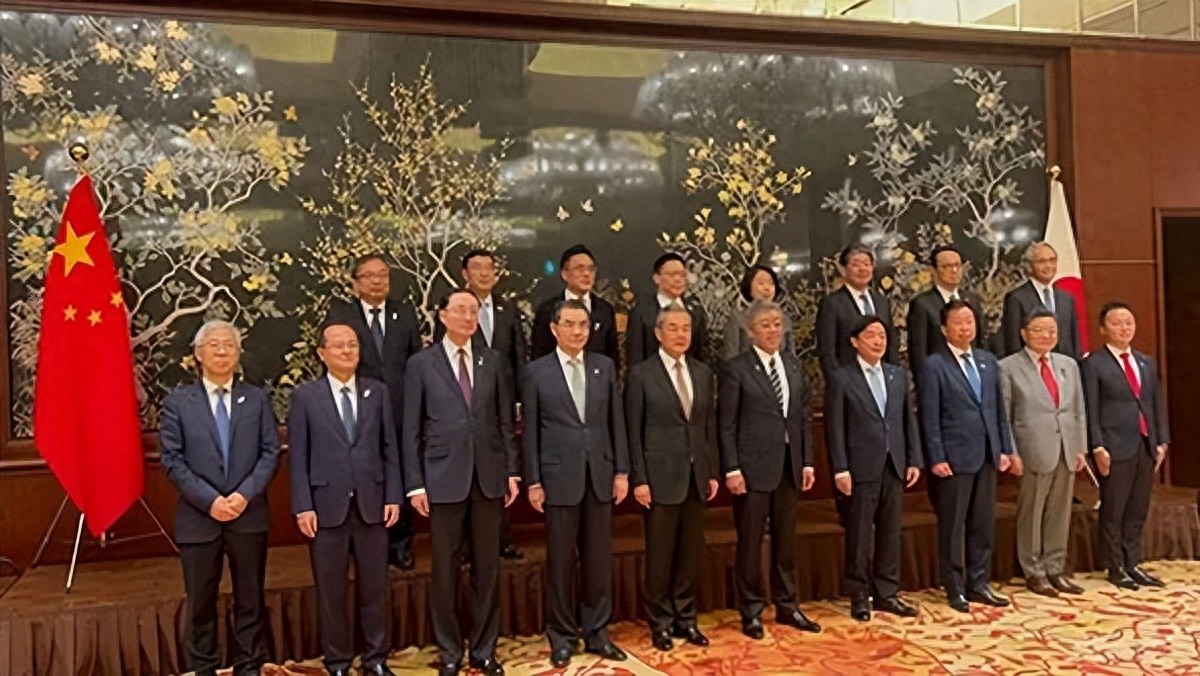

中日破冰达成20项战略共识,亚洲自主权博弈进入新阶段

当中日外长在东京共同宣布达成涵盖经贸、安全、人文等领域的20项战略共识时,亚洲地缘政治的天平发生了微妙倾斜。这场被外界视为“破冰行动”的高层对话,不仅重启了冻结多年的九大专项磋商机制,更在半导体产业链重构、绿色能源开发、老龄社会应对等十六个领域敲定合作路线图。面对全球保守主义浪潮,两个曾因历史问题屡陷僵局的东亚邻国,正以空前力度将合作齿轮重新咬合。

这场对话的深层动力,源自国际权力结构的剧烈震荡。近年来,某大国频繁挥舞关税大棒,从钢铝制品到新能源汽车,无差别打击的贸易政策迫使各国重新计算经济安全成本。其对于传统盟友的极限施压策略,更让日本意识到——依附单一保护伞的时代已然终结。

中日此时选择相向而行,实为基于现实利益的精准算计。中国连续六年稳居日本最大贸易伙伴地位,约1.2万家日企在华投资布局形成的产业链,如同缠绕两国的钢索,既带来摩擦也创造共生空间。而日本在氢能存储、精密机床等领域的技术储备,恰是中国制造业升级的关键拼图。这种“无法脱钩”的经济现实,最终冲破了意识形态的藩篱。

在东京湾畔的会议桌上,两份文件悄然改写东亚经济版图。首份《数字贸易规则对接备忘录》打破美式数据霸权框架,允许中日企业跨境数据流动享受“自贸区待遇”。另一份《半导体供应链韧性行动计划》则剑指美国芯片禁令,双方约定在稀土加工、第三代半导体材料领域共建“去风险化”走廊。

更值得关注的是,中日韩自贸区谈判在搁置七年后重启技术磋商。据参与闭门会议人士透露,三方已就95%商品种类达成关税减免共识,有望形成覆盖22亿人口的超级市场。这些动作背后,暗合着王毅“把亚洲命运掌握在自己手中”的战略宣言——当美元武器化成为常态,东亚国家正试图用本币结算体系和区域产业链对冲系统性风险。

合作升温并未消除所有芥蒂。在安保领域,日本海上保安厅被曝计划在冲绳增设监察站,加强对东海油气田开发的监控力度。而中国海警船常态化巡航钓鱼岛海域的新闻,依然占据日本各大报纸头条。这种“政冷经热”的复合态势,恰是两国关系复杂性的真实写照。

美国因素始终如影随形。某大国驻日使馆在对话期间紧急约见日本经产省官员,要求澄清“半导体合作是否违反出口管制”。东京智库“亚太战略研究所”报告指出,日本正试图在中美之间扮演“精准平衡者”角色——既通过《互惠准入协定》强化与美军联动,又借助RCEP框架深化亚洲供应链整合。

这场对话留下的最大启示,在于提供了大国竞争的新解法。当某大国在G7峰会上强推“小院高墙”战略时,中日选择用联合开发第三国基建、共建气候变化基金等务实合作,演绎出不同的全球化叙事。在老龄照护技术交流分会场,两国专家正将机器人护理经验转化为可复制的亚洲标准,这种非安全领域的“低政治”合作,反而成为破解信任危机的密钥。

历史学者注意到,王毅引用“东方传统”强调独立自主,与日本外相提及的“和魂洋才”形成巧妙呼应。在福岛核电站遗址改建的新能源基地,中日工程师联手测试世界首台商用水冷核聚变装置——这个充满象征意义的合作项目或许预示着:当亚洲国家真正掌握技术主权与规则制定权,华盛顿构筑的科技铁幕将不攻自破。

此刻的中日关系,恰似富士山巅的融雪,既有刺骨寒意,也孕育着滋养整个东亚的春水。这场超越零和博弈的战略转身,正在为动荡世界提供一种新的稳定范式。