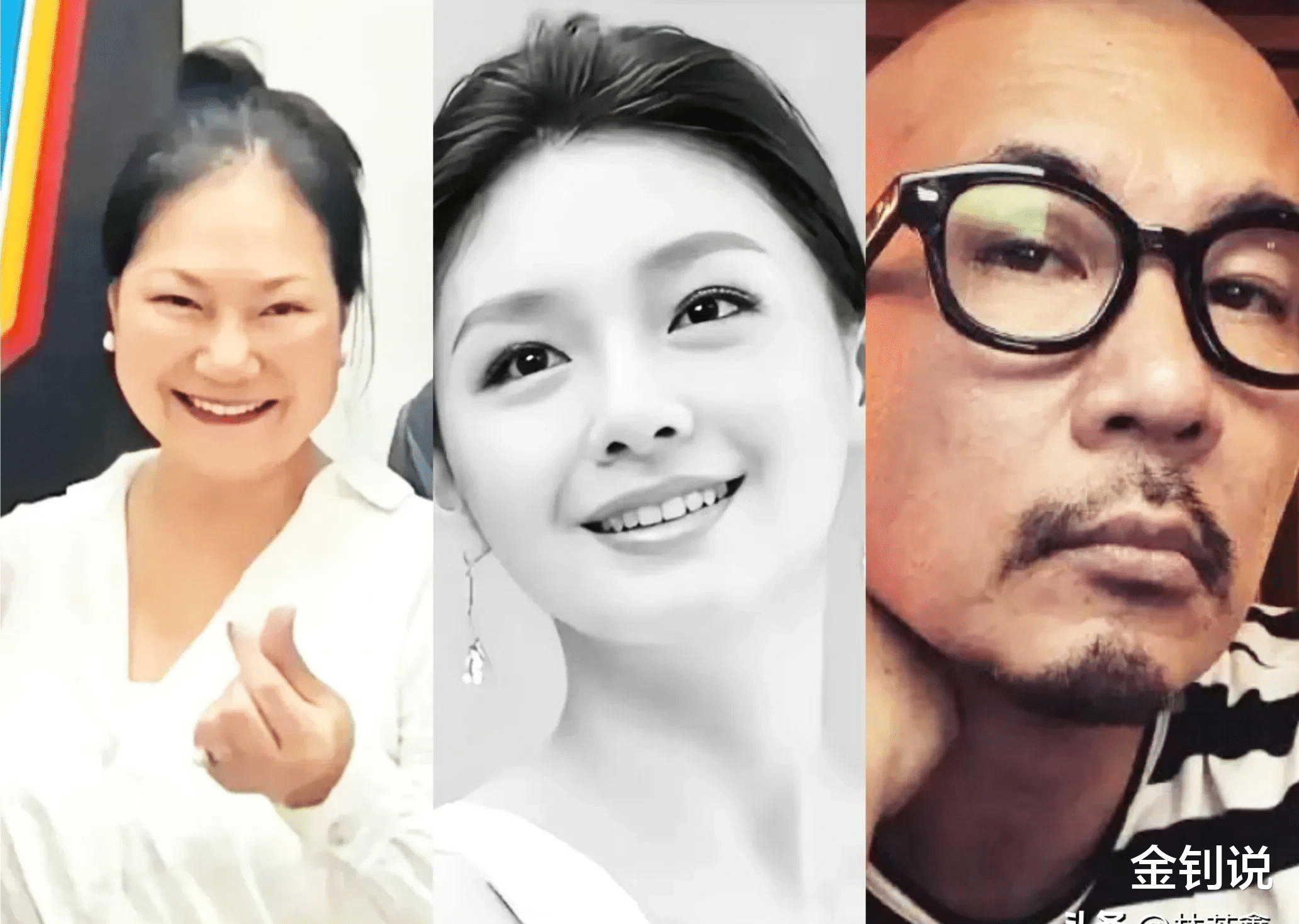

S妈和具俊晔疑似和解,台媒曝:具俊晔78岁妈妈送大S最后一程!

2024年夏末,一场跨越海峡两岸的遗产风波将具俊晔家族推上舆论风口。当78岁的韩国老母亲携家带眷出现在东京羽田机场时,现场二十多家媒体的镜头瞬间聚焦。这个本该属于私人领域的送别仪式,在台媒御用记者张先生的镜头下,俨然变成了一部实时更新的家庭伦理剧。

这场持续月余的遗产拉锯战中,网友们的态度呈现出戏剧性反转。最初对具俊晔"吃软饭"的嘲讽,在目睹其母亲三次转机、跨越两千公里送别儿媳后,突然转向"有情有义"的赞美。这种舆论的过山车式转变,恰似2020年韩国演员宋仲基离婚案时的公众反应——当时媒体披露其购置婚房细节后,舆论从"负心汉"秒变"深情男"。

值得玩味的是,这场风波的每个关键节点都伴随着精准的媒体投放。从遗产分配方案曝光到婆媳关系澄清,从具母赴日到黄春梅态度转变,每个信息释放都踩着公众情绪转换的节拍。这种操作手法,让人联想到美国真人秀《与卡戴珊一家同行》的制作逻辑——通过精心编排的"真实片段"引导观众认知。

遗产争夺背后的心理经济学在这场价值三亿的情感博弈中,每个参与者的行为都暗含经济理性选择。具俊晔最初"放弃遗产"的声明,与2022年马斯克宣布捐赠特斯拉股票时的策略异曲同工——通过制造道德高位换取长期利益。但当实际利益远超预期时,这种策略就会面临"人设崩塌"的风险。

黄春梅从"炮轰女婿"到"态度软化"的转变,恰好印证了行为经济学家丹·艾瑞里的"预期理论"。当具俊晔可能让渡部分遗产时,作为利益攸关方的黄春梅立即调整策略。这种动态博弈关系,在贝克汉姆家族处理儿媳妮可拉·佩尔茨的2.7亿英镑遗产纠纷时同样上演过。

更值得关注的是网友在这场风波中的角色转换。斯坦福大学传播学教授凯瑟琳·克劳的研究显示,社交媒体时代的公众正在从"旁观者"转变为"虚拟陪审团"。他们通过零散信息拼凑"真相",用点赞数充当"道德投票器"。这种现象在科比·布莱恩特遗产分配案中达到顶峰,全球超三千万网友参与了所谓的"公正性评分"。

跨国家庭的遗产困局当具俊晔母亲踏上赴日航班时,她实际触发的是一连串复杂的法律程序。日韩中三国的继承法差异,让这场遗产分配变成真正的"国际难题"。日本采用固定继承份额制度,韩国则侧重长子继承,而中国台湾地区遵循遗嘱优先原则。这种法律冲突,在物理学家爱因斯坦的跨国遗产案中曾持续诉讼十二年。

在文化差异层面,具氏家族的"举家送别"蕴含着深刻的东亚伦理观。韩国成均馆大学家族研究中心的调查显示,83%的韩国家庭仍保持着"三代同堂送终"的传统。这种文化惯性,恰与台湾地区逐渐盛行的"简约殡葬"理念形成碰撞,造就了舆论场的理解错位。

结语:被流量重塑的生死叙事当我们围观这场遗产风波时,或许该问问自己:在点击转发的瞬间,我们究竟在消费什么?是名人隐私带来的窥视快感?还是对财富分配的道德审判?抑或是将他人悲剧转化为自身的情感代餐?

最新神经学研究显示,持续关注明星八卦会激活大脑的奖赏回路,产生类似赌博的成瘾机制。这解释了为何类似事件总能引发滚雪球式关注。但值得警惕的是,当生死大事沦为流量商品,当亲情伦理变成热搜素材,我们是否正在模糊现实与剧集的边界?

下次再看到"XX亿元遗产争夺战"的标题时,或许我们可以停下划动的手指,思考这场全民围观背后的心理机制。毕竟,在算法编织的信息茧房里,每个吃瓜群众都可能在不自觉中,成为他人人生剧本的群演。