人形机器人产业万亿赛道爆发前夜,中国军团能否领跑全球?

上海创新创业论坛上,宇树科技CEO王兴兴抛出的"爆单论",犹如在平静的湖面投入巨石。人形机器人企业订单激增、产能全线告急的表态,揭示了一个震撼事实:这个被预言为"下一代计算平台"的产业,正在突破实验室与科幻电影的界限,叩响商业化的大门。

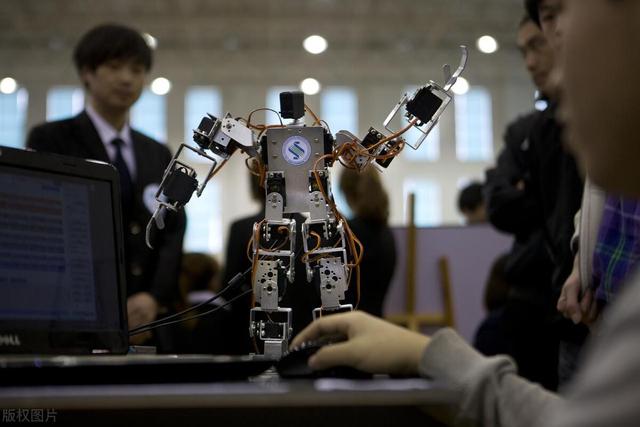

技术奇点催生产业裂变从特斯拉Optimus工厂实测到优必选Walker X批量交付,全球头部企业的动作表明,伺服电机精度突破、多模态传感器融合、动态平衡算法迭代等关键技术正形成叠加效应。当波士顿动力机器人还在表演后空翻时,中国厂商已悄然攻克成本控制难题——宇树Unitree H1售价跌破9万美元,较同类产品下降60%,这不仅是价格战,更是产业链成熟的宣言。

"关键词革命"重构生产范式王兴兴预言的"关键词驱动"模式,实则是工业4.0的终极形态。想象建筑工地的工人只需说出"浇筑混凝土",机器人便能自主规划路径、识别材料、调整泵车参数,这种颠覆性的交互变革,正在倒逼宁德时代、富士康等制造巨头重构生产线。据行业测算,仅汽车制造领域,人形机器人替代率每提升1%,就将释放千亿级市场空间。

智能大模型军备竞赛白热化未来2-5年的智能大模型研发窗口期,实则是决定产业格局的关键战役。当机器人拥有多任务处理、跨场景迁移的学习能力,其价值将从"机械替代"跃升为"智能协同"。这解释了为何百度、腾讯近期密集注资机器人公司——大模型+具身智能的融合,可能催生首个万亿美金级机器人生态。

狂欢下的冷思考产能告急的表象下,暗藏三重隐忧:核心零部件仍依赖日德供应商,谐波减速器、力矩传感器等"卡脖子"环节亟待突破;人机协作安全标准全球空白,可能重蹈自动驾驶事故的覆辙;伦理困境逐渐显现,当机器人开始理解"加班""绩效"等关键词,或将引发新的社会争议。

站在产业爆发的前夜,中国企业已占据先发优势:全球人形机器人专利申请量TOP10中,中国占据6席;珠三角3C电子产业集群与长三角汽车产业链,为场景落地提供了最佳试验场。但要想真正领跑这场智能革命,需要的不只是订单增长,更需在底层技术、标准制定、伦理框架等维度构建系统性优势。当机器人开始理解人类语言时,中国制造能否教会它们说"中国话",将决定下一个十年的产业版图。