老烧为何常忽视音响技术指标?

在一个温暖的午后,几个朋友聚在一起讨论音响设备。

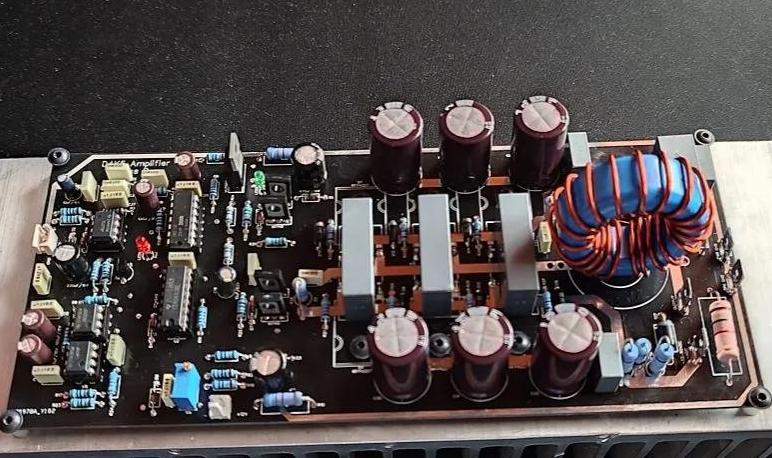

小李是音响爱好者,最近对一款新出的功放机特别着迷。

他仔细研究过所有技术指标,声道隔离度、信噪比、总谐波失真度,全都列了出来,希望能找到最完美的设备。

他的老友张叔—一个有着数十年音响经验的资深玩家—对此却显得并不在意。

“这些数字啊,终究赶不上我的耳朵,”张叔摆摆手,似乎对小李的精心研究不以为然。

老烧与新烧:截然不同的关注点小李和张叔的讨论中,有一个鲜明的对比。

这位新玩家小李,正努力弄懂音响设备的每一个技术参数,想要找到它们与声音背后的奥秘。

而反观张叔,这位老烧似乎并不把这些指标放在心上。

究其原因,似乎和他们经验、理解的不同有关。

新烧关心每一个技术细节,查看数据表、对比性能,而老烧更倾向于依赖自己的听感和多年积累的经验。

他们发现,一些设备虽然指标不高,但实际听感却让他们满意。

这种喜好也许并不符合“音响参数至上”的理论,却反映了两者之间截然不同的关注点。

声道隔离度:高指标与实际体验的差距声道隔离度是音响设备制造商常常提到的指标之一。

对于小李这样的新手来说,这个数据越高,听起来似乎就越完美。

张叔却不那么看重这一点。

根据他的经验,黑胶唱机系统的声场和结像效果并不逊色于数字音源,即使其声道隔离度远低于CD机的标准。

为什么会这样呢?

原来,对于人耳而言,超过某个声道隔离度阈值后,进一步提高这个数值并不会显著改善听感体验。

张叔的多年经验告诉他,现场聆听时30分贝的声道隔离度已经充分表现出音响的立体感,这是实际体验和数字标准之间的微妙平衡。

信噪比差异为何不影响实际听感?

信噪比同样是一个令人争论的数据。

对小李来说,较高的信噪比应该听起来更纯净无杂音。

但是,张叔却给出不同的答案。

在正常的聆听距离上,60到70分贝的信噪比已经足够让底噪消失。

高于100分贝的信噪比,尽管在理论上显得完美,却未必能明显提升实际听感。

有时候,音响世界里的某些指标会带来“信仰投机”的效应。

技术数据能够展示出设备的潜在性能,但听感到底如何,可能还是需要实际经验来验证。

技术指标与实际听感的复杂关系技术指标,无论是声道隔离度还是信噪比,只是评价音响设备的一部分。

张叔这样资深的发烧友,对设备的态度更加悠闲从容。

从他们长久的使用经验来看,指标并非一切。

好的音响体验,更多依赖于声音的整体表现,而不是某一个数据的提高。

这种观点并非鼓励忽视技术指标,而是提醒我们,它们并不是决定声音好坏的唯一因素。

例如,有些标称THD极低的D类放大器,音色却未必令人满意,而某些谐波失真较高的胆机,却能赢得老玩家的心。

这说明,技术参数看起来直观明确,但它们与听觉体验的关联度并非绝对。

当讨论音响设备时,技术与体验的关系更像是一个广阔的领域,使得许多人在其中寻找到各自的乐趣和追求。

技术指标是工具,而不是一切。

在音响发烧友的圈子里,讨论总是少不了的。

有人将数字作为最终决策参考,而有人却更信任自己的耳朵和经验。

对于那些还在追求完美音响的发烧友,或许可以稍微试着放下对技术指标的偏执,去寻找更能引发灵感、触动心灵的声音感受。

这也许才是聆听的最终秘密,让我们在音乐与技术之间发现自己真正热爱的声音。