一代名相王安石:为何晚年选择归隐半山园?

推荐

03-29

阅读:0

评论:0

在北宋风云变幻的政治舞台上,王安石曾以锐意改革的形象著称。然而,这位推动熙宁变法的核心人物,却在人生巅峰时毅然隐退,选择与山水为伴。他的晚年生活,不仅是一场与世隔绝的逃离,更是一次深刻的精神蜕变。

熙宁九年,王安石的人生迎来转折点。彼时的他虽贵为宰相,却接连遭遇政治挫折与丧子之痛。儿子王雱的离世,成为压垮他的最后一根稻草。尽管宋神宗再三挽留,王安石仍坚决请辞,转身投向江宁的青山绿水。这场告别并非一时冲动,而是对权力浮华的彻底醒悟。

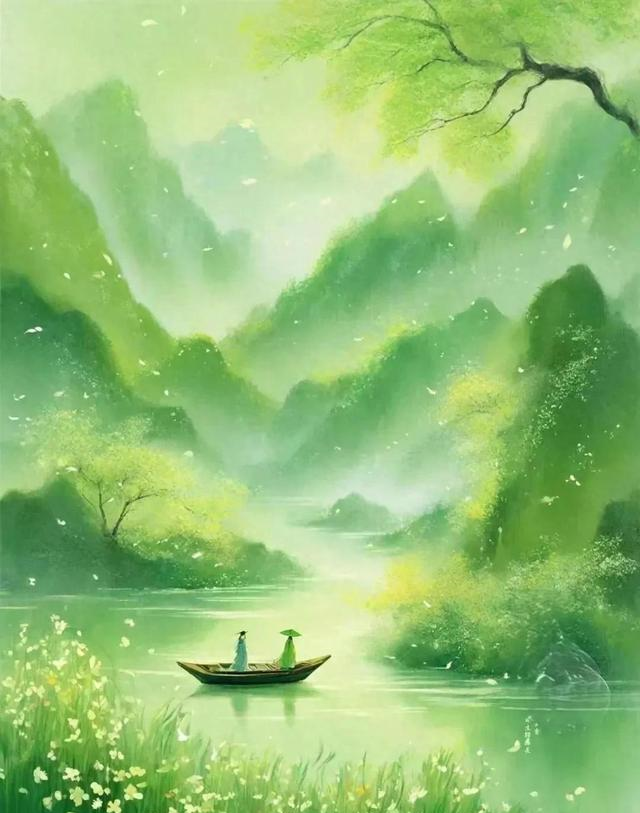

在江宁,王安石筑起“半山园”,将余生托付给简朴的茅屋与四季轮转的自然。他的诗风也随之转变——早年锋芒毕露的政治抱负,化作笔下“茅檐相对坐终日”的闲适。钟山的幽静、平岸小桥的柔波,成为他新生活的底色。当同僚仍在朝堂争斗时,这位曾经的改革者已学会从一鸟不鸣中参悟禅意。

《渔家傲》中“茫然忘了邯郸道”一句,道尽他对往事的释然。那些曾并肩革新的故人逐渐老去,而王安石却在山水间寻得另一种圆满。他的诗句不再执着于社稷苍生,反而描绘春风扫尘的茅屋檐下,透露出对平凡生活的珍视。这种转变并非消极避世,而是历经沧桑后的通透。

晚年的王安石,用诗歌与自然对话,完成从政治家到隐士的转型。他亲手写下的“时时自有春风扫”,既是半山园的生活写照,亦暗喻心灵尘埃的涤荡。当后世提及他时,除了变法争议,更难忘那千峰环抱间的一方净土——那里存放着一个褪去官袍、重获自由的灵魂。