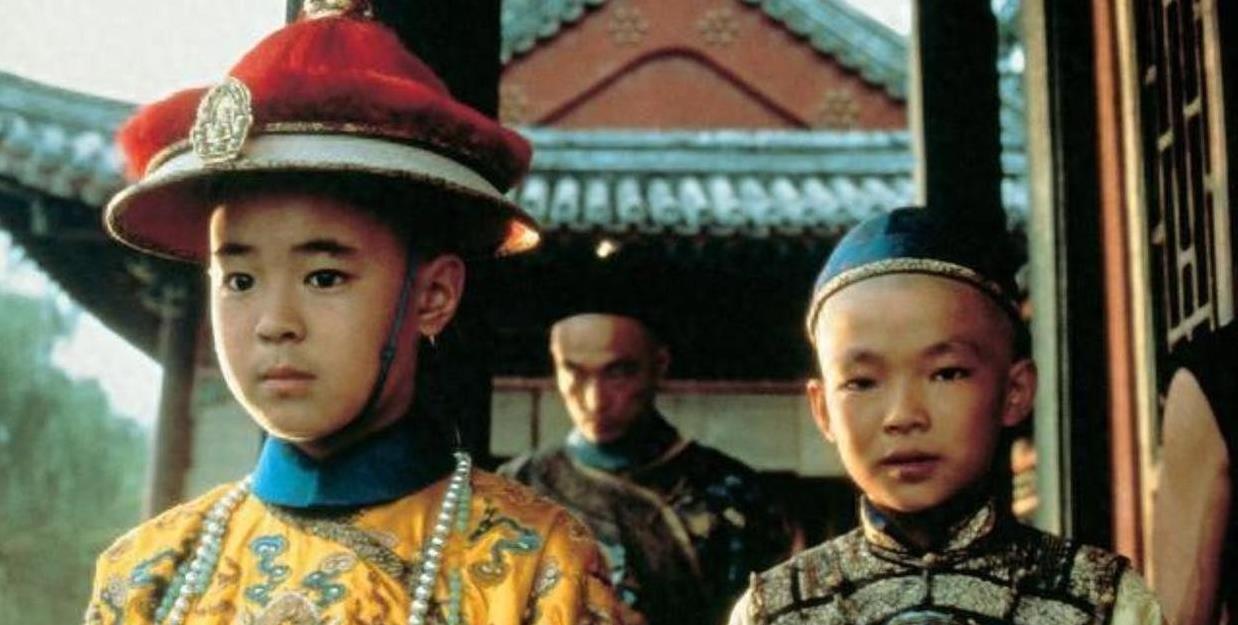

周总理问溥仪想干点啥,溥仪提出两个职业均被拒,如今成热门职业

1959年,溥仪从战犯管理所被特赦,这位曾经的中国末代皇帝开始了全新的生活。但回归平静后,溥仪却萌生了找工作的念头。他甚至向周总理提出两个大胆的职业选择:医生和故宫解说员。然而,这两次提议都被周总理婉拒。为什么?背后究竟有哪些深思熟虑?

溥仪的第一次尝试:医生梦破灭

溥仪提出想当医生的请求看似合理。从小在太医的指导下,他对中医知识有所涉猎,再加上战犯管理所期间自学了不少医学理论,他觉得这是一份既能发挥特长又能造福社会的工作。然而,周总理直接否定了这个提议。

原因并不简单。

一方面,医生需要极高的专业素养和责任心,稍有失误便可能导致性命攸关的问题。对于溥仪这样一个没有系统医学教育背景的人来说,这是极大的挑战。另一方面,溥仪的身份特殊,一旦发生医疗事故,很容易被别有用心的人利用,引发不必要的舆论风波甚至政治问题。试想,一个前朝皇帝在新中国的医院里行医,是不是会成为大众议论的焦点?这样的职业选择显然不现实。

第二次尝试:故宫解说员的遗憾

溥仪的第二个提议是去故宫担任解说员。比起医生,这个想法似乎更加贴合他的实际能力。毕竟,故宫曾是他生活过的地方,他对这里的一砖一瓦、一草一木都有深刻的了解。无需额外培训,他就能胜任解说工作至少他自己这么认为。

但周总理依旧摇头拒绝。

首先,故宫作为中国最重要的文化遗址之一,每天接待的游客来自五湖四海,成分极其复杂。如果溥仪以解说员身份出现,很可能会吸引过多关注,导致参观秩序混乱。其次,长时间站立讲解对溥仪的身体来说是一种考验,毕竟他已经53岁,身体状况并不理想。更重要的是,溥仪伪满洲国皇帝的身份让他面临潜在的安全风险,一些极端分子可能借机挑衅,威胁到他的生命安全。这些因素都让故宫解说员这份美差变得遥不可及。

周总理的安排:植物园里的新生活

虽然溥仪的职业提案接连被否决,但周总理并未放任不管,而是为他量身定制了一份更适合的工作在植物园做一名园丁。

植物园的环境清幽,适合溥仪的身体状况,同时空气清新、节奏缓慢,避免了他频繁出现在公众视野中的尴尬。尽管园丁的工作看似平凡无奇,但对溥仪而言却是全新的生活方式。他开始接触自然,与花草树木为伴,逐渐适应普通人的生活节奏。

1961年初,溥仪再次迎来职业变动,调任政协文史资料研究委员会担任专员职务。这份工作相对清闲,内容也与他的兴趣相契合,为他提供了稳定的经济来源和心理满足感。直到1967年去世,溥仪终于过上了一段平凡却踏实的日子。

历史角色的局限性:个人与时代的碰撞

溥仪的一生堪称传奇,从末代皇帝到战犯,再到普通公民,他经历了无数跌宕起伏。即使在解放后,他的身份仍然是人们关注的焦点。无论是医生还是故宫解说员,这些职业选择看似合理,却因特殊的时代背景和个人身份而无法实现。

这不禁让人思考:职业选择真的仅仅是个人喜好和能力的体现吗?

显然不是。特别是在特定历史条件下,个人选择往往受到社会环境和政治因素的制约。溥仪的例子说明,职业规划不仅关乎个体,更涉及整个社会的利益平衡。即使是今天,某些职业仍然可能因为性别、年龄或地域限制而难以进入。因此,我们在追求梦想时,也需要理性评估现实条件。

当代启示:如何找到属于自己的位置?

溥仪的故事给我们带来了许多启发。

第一,职业选择要结合实际。无论多么美好的职业愿景,都必须基于自身条件和社会需求。盲目追求热门职业只会适得其反。

第二,社会应创造更多包容机会。对于像溥仪这样特殊的群体,政府和社会应该提供更多支持,让他们能够在力所能及的范围内实现价值。

第三,每个人都值得被尊重。不管是在植物园做园丁,还是在故宫当解说员,每一份劳动都值得肯定。只要用心去做,任何职业都可以成为人生的亮点。

呼吁与展望:每个人都有发光的机会

溥仪的故事告诉我们,无论过去如何辉煌或坎坷,只要愿意改变自己,就一定能找到新的方向。现代社会的多元性和开放性为我们提供了更多可能性,无论是医生、解说员还是园丁,每一份职业都有其独特的意义。

那么,你对溥仪的职业选择怎么看?如果你是周总理,你会如何安排他的工作?欢迎在评论区留下你的观点,一起探讨职业选择背后的人生命题!

新标题:历史人物的职业梦,三次提案被拒,溥仪的园丁生涯意外圆满?