同样好口才,为何诸葛亮能舌战群儒,孔子却说不过一个“反贼”

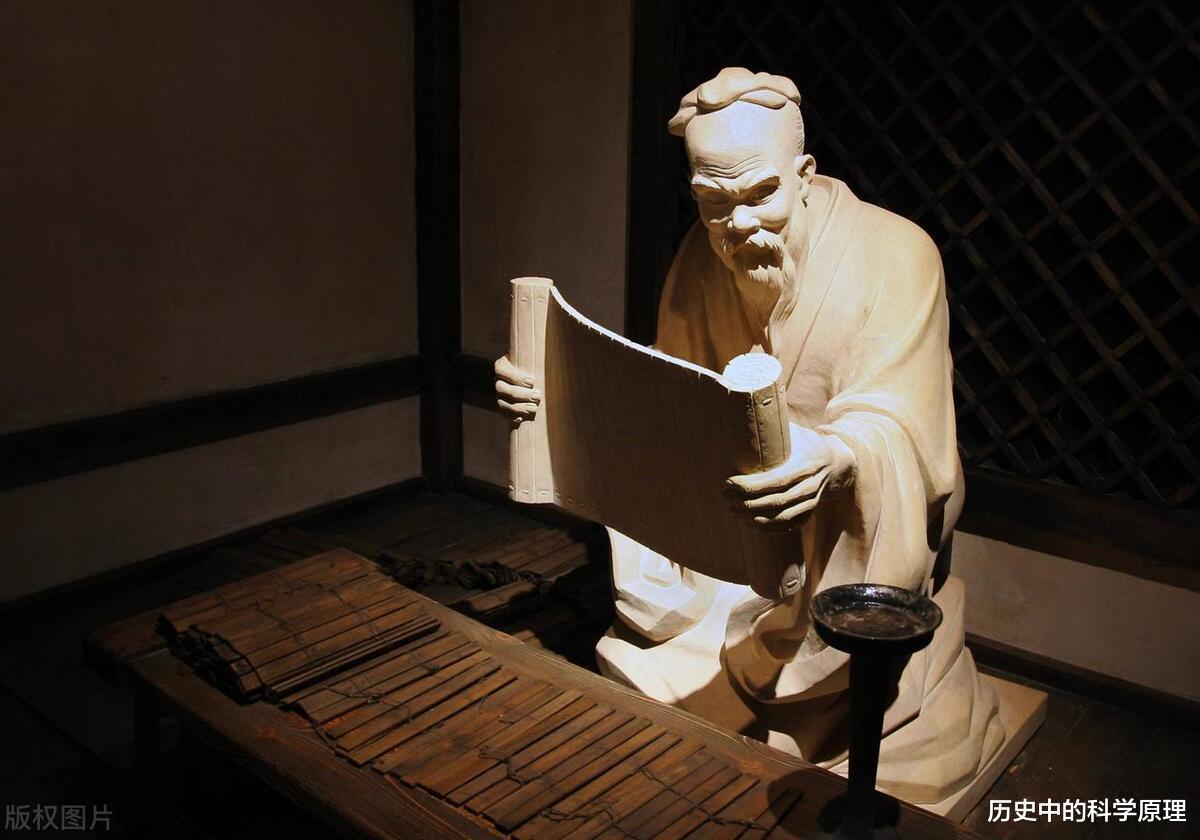

熟悉中华历史的人都会有这样的感触:中华文明培养两类人,一类人是爱看书,尤其是四书五经之类的道德文章,几乎都是历朝历代读书人的必读之物;

第二类人则是能言善辩、口才了得。口才好有什么用?这个还真不是吹,往往能达到四两拨千斤、一言退千军的极佳效果。

口才好,是儒生的基本技能

大战之前弱势一方往往会派遣口才达人奔赴敌方阵营,靠着三寸不烂之舌对着敌军主帅一顿游说,或是画大饼或是夸大恐吓,书读得少心脏受不了的往往被说怂了,不仅退兵而且还给了说客极大的礼遇,真可谓“不战而屈人之兵”。

将两类人合并处理便会发现一个显而易见的规律:自古能言善辩者多为儒生,因为他们瞄准德行修养狠下功夫,使得“功夫不负有心人”,嘴上功夫明显高过其他学派。

春秋齐国名相晏婴就对喜欢说教不做实事的儒生非常头疼,当齐景公被孔子“君君臣臣父父子子”说得晕头转向时,晏婴赶紧劝诫齐景公:这些儒者能言善辩不能用法度来规范;崇尚丧礼尽情致哀,破费财产厚葬死人,不可将其形成习俗;才使得齐景公如梦方醒,赶紧驱逐了孔子。

诸葛亮能舌战群儒,口才好是必要条件,但更重要的是人设要立稳

1. 诸葛亮能够舌战群儒、大骂王朗,靠的是揭人老底、爆黑料

诸葛亮作为儒家门下的一名信徒,对儒家教义绝对严格遵守。不论是曹丕篡汉已成为事实,还是刘备倒下刘皇叔血脉就此戛然而止,作为恪守“君臣之道”的诸葛亮依然高居“匡扶汉室”的大旗,进行了六次北伐,最终病死在了北伐途中。

虽然近年来有关于诸葛亮北伐真正动机有过许多讨论,但不论怎么说,诸葛亮能够“一以贯之”地坚守初心,始终如一言行一致,就是道德表率。为此,后人同情诸葛亮的颇多,即便是数百年之后的杜甫,也用“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”来表达敬意。

也正是因为诸葛亮言行一致、道德无可厚非,因此他才有底气与人辩论。靠着读书获取的道德语录,以及自己过硬的道德品质,诸葛亮与人辩论时不是就事论事,而是大爆对方黑料、揭人老底。

结果毋庸置疑,“人非圣贤孰能无过”,哪个能接得住他这一波波道德攻势?很快便被怼得哑口无言。舌战群儒时面对东吴群儒的刁难,诸葛亮均以对方生活不检点、频频换主等道德污点进行攻击;在面对王朗时,直接喊出“我从未见过如此厚颜无耻之人”,将王朗骂得归了西。

2. 为了能占据道德制高点,诸葛亮娶丑妻、住茅庐、摇鹅毛扇,稳稳立住了道德完人之人设

除了在事君方面忠贞不二、言行一致以外,诸葛亮还在个人私生活方面始终保持着高端的道德水准。

众所周知,诸葛亮娶了出了名的丑妻,周瑜为此还拿这件事当众寻开心;诸葛亮常年住的是茅草屋,生活节俭,“三顾臣于草庐之中”既写给刘禅看,也是宣示于世人,他是个君子。

此外,不论春夏秋冬,诸葛亮都是身着一袭白衣、手摇鹅毛扇,这更是赤裸裸宣示自己将美好的品德、洁白的人设贯彻到底。有了丑妻和茅庐为证,谁敢对诸葛亮的私德表示怀疑?既然诸葛亮私德无敌,那他痛骂群儒和王朗私德败坏,有谁不服?

孔子虽然口才也好,但因为言行常常不一致,人设饱受诟病,因此说不过一个“反贼”

1.孔子自告奋勇游说一“反贼”使其归顺,结果反被对方怼得哑口无言

春秋时期,鲁国贤臣柳下惠有个弟弟名叫柳跖,也有人说他是一位侠盗,故名为“盗跖”,是春秋末年著名的奴隶起义领袖。他领导奴隶起义追求“耕而食,织而衣,无有相害之心”,得到了底层奴隶的拥护,短短时间队伍壮大了近万人,史称“柳下跖起义”。

作为主张君臣之道的孔子听闻后,先是埋怨了柳下惠不管教自己的弟弟。柳下惠表示盗跖能言善辩搞不定时,孔子便自告奋勇前去游说。

听闻孔子来了,盗跖非常反感,直接来了个釜底抽薪:孔子矫造语言,假托文王、武王的主张;不劳动却吃的不错,不织布却穿得讲究;整天摇头鼓舌、搬弄是非……

没见到真人便被来了个下马威,一般人肯定受不了,好在孔子忍耐力高人一筹,还是请求见上一面。见面之后孔子先是表达了对盗跖外貌的赞赏,认为这是一种美德,然后开出条件:只要盗跖投降,他便游说吴国、齐国、鲁国、宋国和晋国等诸侯国,让他们建造一座数十万人的封邑给盗跖,尊其为诸侯。

没想到盗跖反手就是一顿骂:称孔子用功名利禄引诱自己,还是君子所为吗?一下子就将孔子说得心虚。随后盗跖火力全开,对着儒学引以为根基的黄帝、尧舜、大禹、商汤、文王和武王六大贤人,一一点出了他们的污点:

黄帝激战逐鹿,血流成河,尸横遍野;唐尧失之慈爱,虞舜乏于孝道,大禹半身不遂,商汤驱逐其君,武王讨伐商纣……

没说三句就被盗跖火力压制,完全没了招架之力,孔子便踉踉跄跄出去了。据说由于极度紧张孔子神情恍惚、脸色苍白,在登车之时,就连手上的缰绳都拿不住。

2.孔子失败之根源,乃是言行不一致,人设立不住,与人争辩自然处处落下风

前后对比诸葛亮的成功和孔子的完败,可以看出:根源在于孔子本人以及他所倚重的古之六大贤人,都在言行和道德方面存在这样或那样的污点,难以做到自圆其说。

按照儒家教义,德之初始应为“好生之德”,但不论是黄帝还是武王,甚至于孔子本人,都有过杀人沾血的不堪经历。既然“孝悌忠顺为吉德”,周文王为何有二心?周武王为何要驱逐君主?

既然“洁身自好”为君子之本,“固穷”、“恶其财弃于地”为君子之作为,你孔子自己为何为了做官而疲于奔命呢?而且今天开口第一句话就抛出功名利禄引诱盗跖上钩,这哪里是君子所为?