“开盲盒”越闹越大,谢广军之女黑料越扒越多,网友出主意惩罚

2023年3月发生在某孕妇身上的"开盒"事件,像一柄锋利的手术刀,剖开了中国互联网时代的权力暗疮。当百度副总裁之女轻点鼠标就能让陌生人生活支离破碎时,这不仅是个体越界事件,更折射出数据垄断者与普通民众之间那道日益扩大的数字鸿沟。

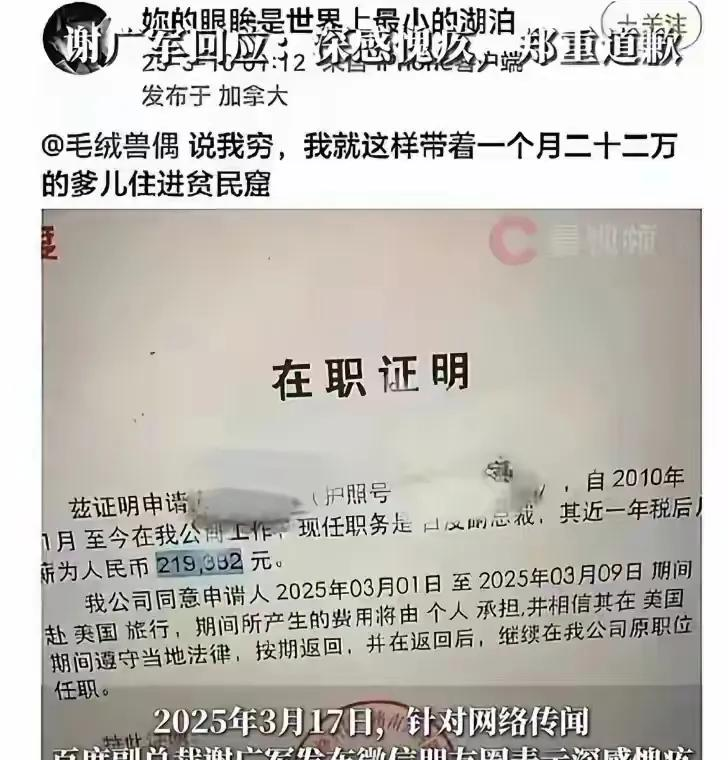

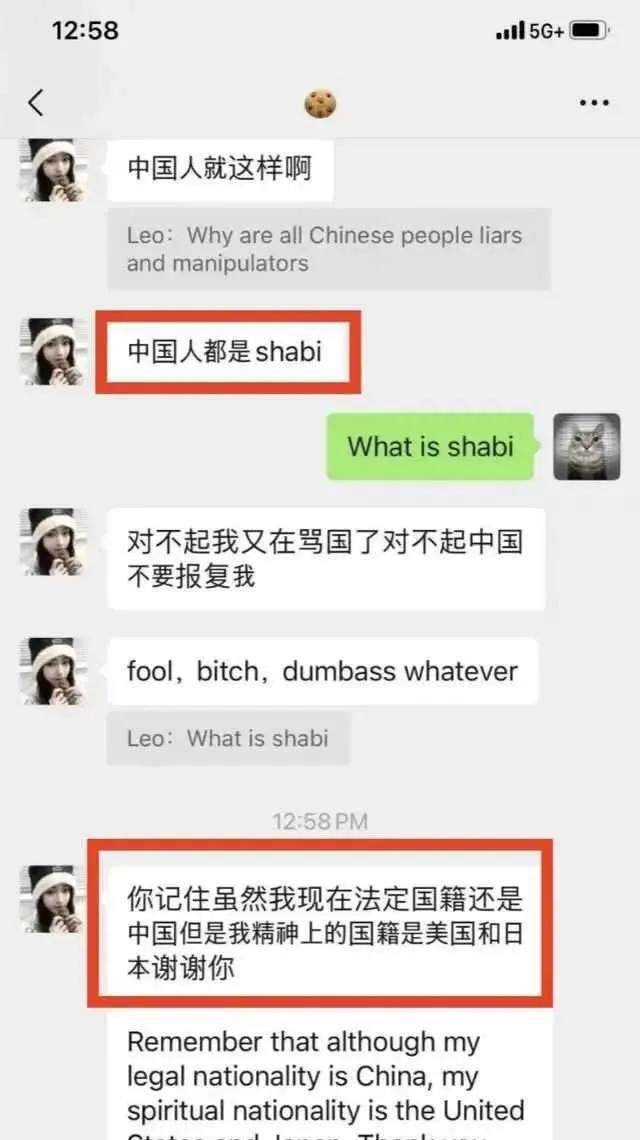

这个穿着加拿大私立校服的13岁少女,在推特上炫耀着父亲22万的月薪单和百度工牌时,或许从未想过自己会成为揭开互联网黑箱的钥匙。她用父亲账号权限调取用户隐私数据的过程,恰似《哈利波特》里马尔福家族滥用魔法部特权的现实版——在数据即权力的世界里,技术官僚的子女们天生拥有"钻心咒"的施法权。

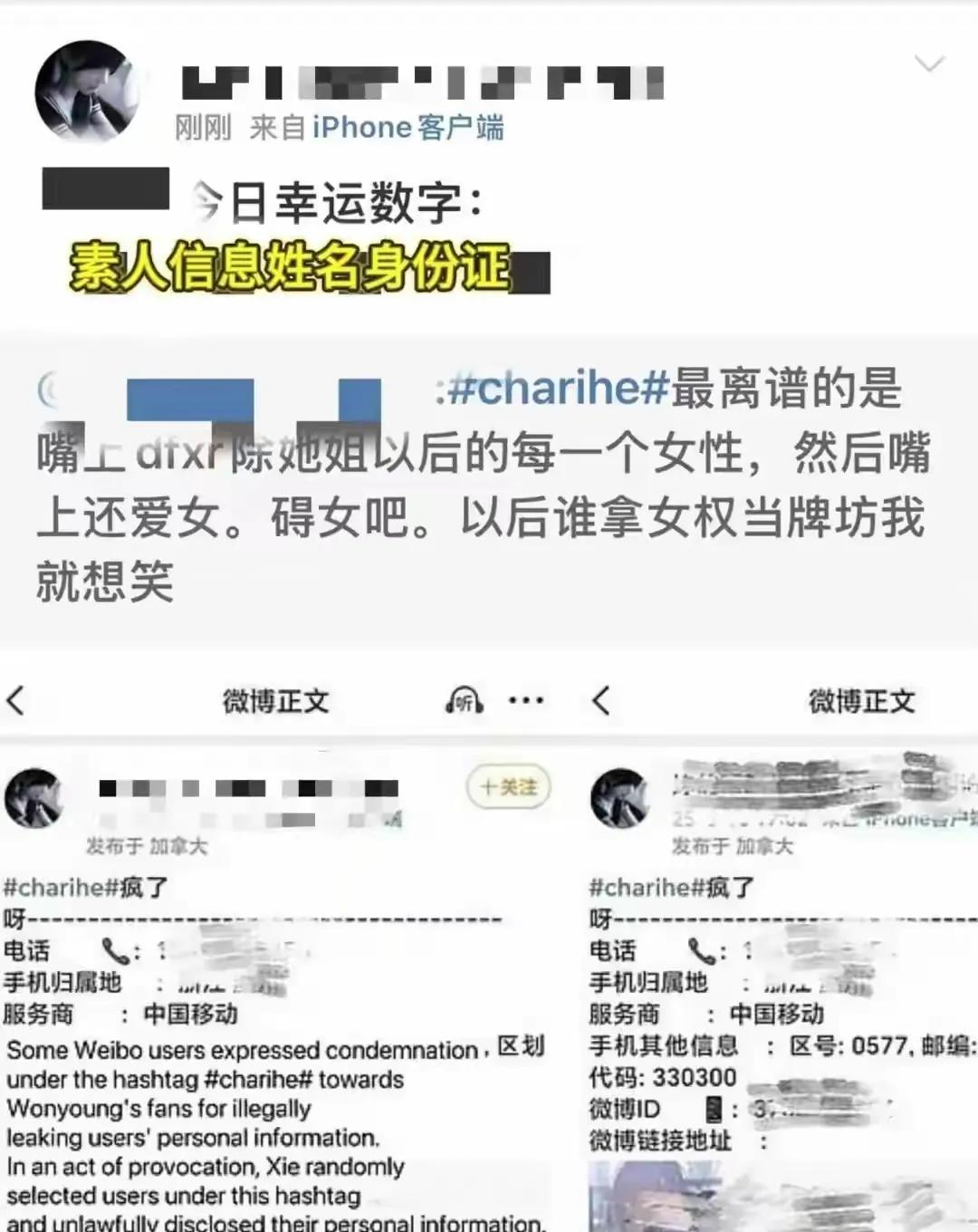

在暗网交易市场,"开盒"服务早已形成完整产业链。2023年网络安全白皮书显示,我国每年数据泄露事件超过1200万起,其中34%涉及公民个人信息。这些被称作"社工库"的数据集,包含从开房记录到网购清单的完整人生轨迹,每条信息标价0.3-5元不等。

某网络安全公司卧底调查发现,某些互联网企业员工将内网权限当作"家族遗产"传承。在暗网某论坛,有用户公然兜售"大厂全家桶"服务:父母是某度高管,妻子在某宝风控部门,小舅子在运营商工作,能提供从搜索记录到通话详情的全方位数据追踪。这种家族式数据倒卖,让隐私泄露从个体腐败演变成系统性溃败。

更令人心惊的是技术中立的幌子。某AI公司开发的用户画像系统,本应用于精准广告投放,却被内部人员改造成"仇家追踪器"。输入目标手机号,就能生成该用户过去三个月的活动热力图,精确到分钟级的定位记录。这种技术武器化趋势,正在将每个普通人变成数字战场上的透明靶子。

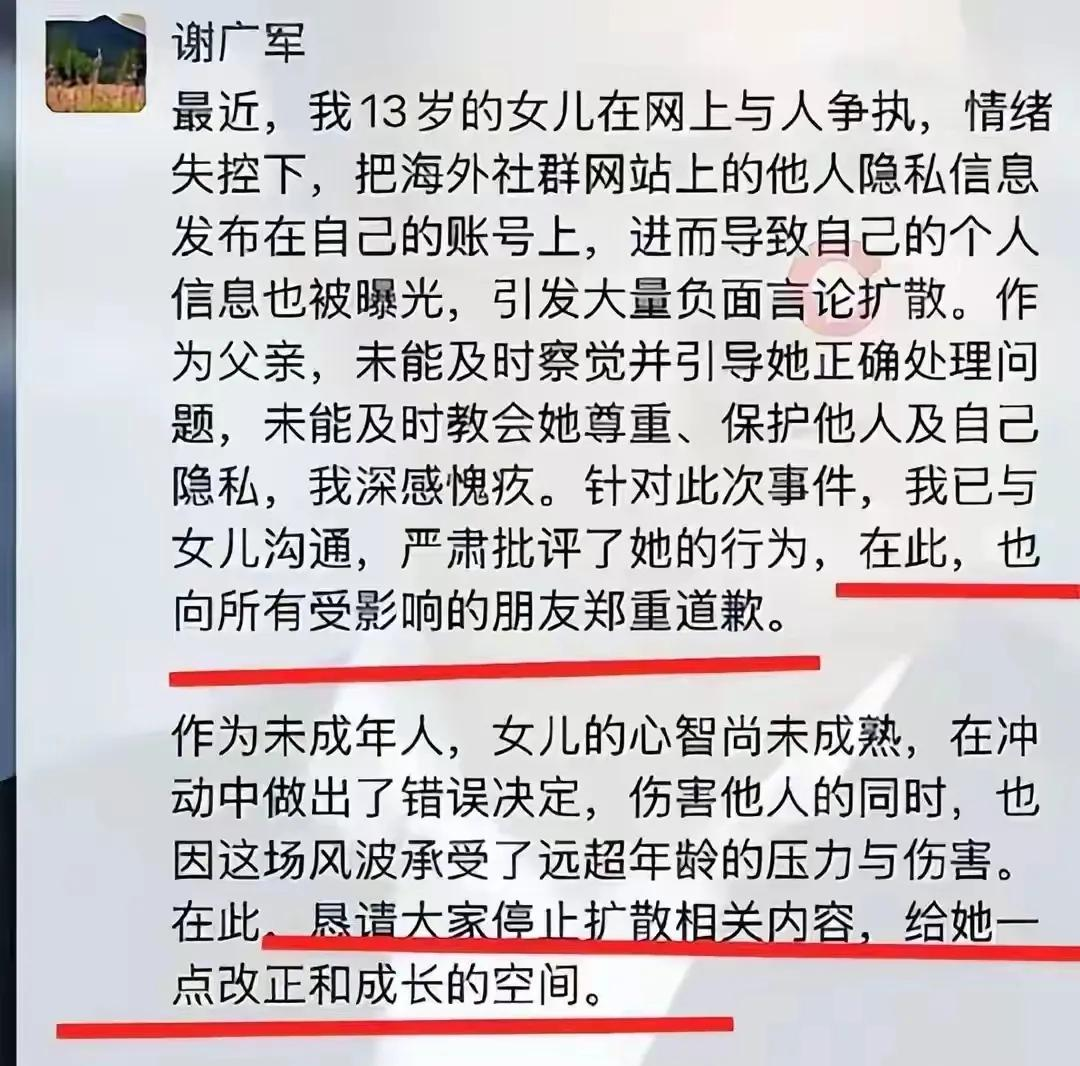

百度在此次事件中的应对,堪称企业危机公关的典型反面教材。副总裁的致歉声明中,"技术漏洞""未成年人过失"等说辞,与2018年某滴顺风车事件中的"系统缺陷论"如出一辙。这种把责任量子化的话术,既否认主观恶意,又回避实质赔偿,最终演变成公关灾难。

对比欧盟GDPR法规的"连坐"机制,我国《个人信息保护法》的实施力度显得力不从心。2023年德国某车企因员工泄露客户数据,不仅涉事员工获刑,公司更被处以上年度全球营业额4%的罚款(约2.3亿欧元)。反观国内某电商平台信息泄露事件,最终仅以"整改通知书"收场,这种隔靴搔痒的惩戒,无形中助长了数据权力的傲慢。

技术防护措施的"马奇诺防线"同样值得警惕。某互联网大厂的内部审计显示,其数据中台存在117个权限漏洞,高管账号普遍存在"一人多机""全家共享"的违规操作。当技术防线成为权力寻租的旋转门,再先进的加密算法也挡不住"公主殿下"的鼠标点击。

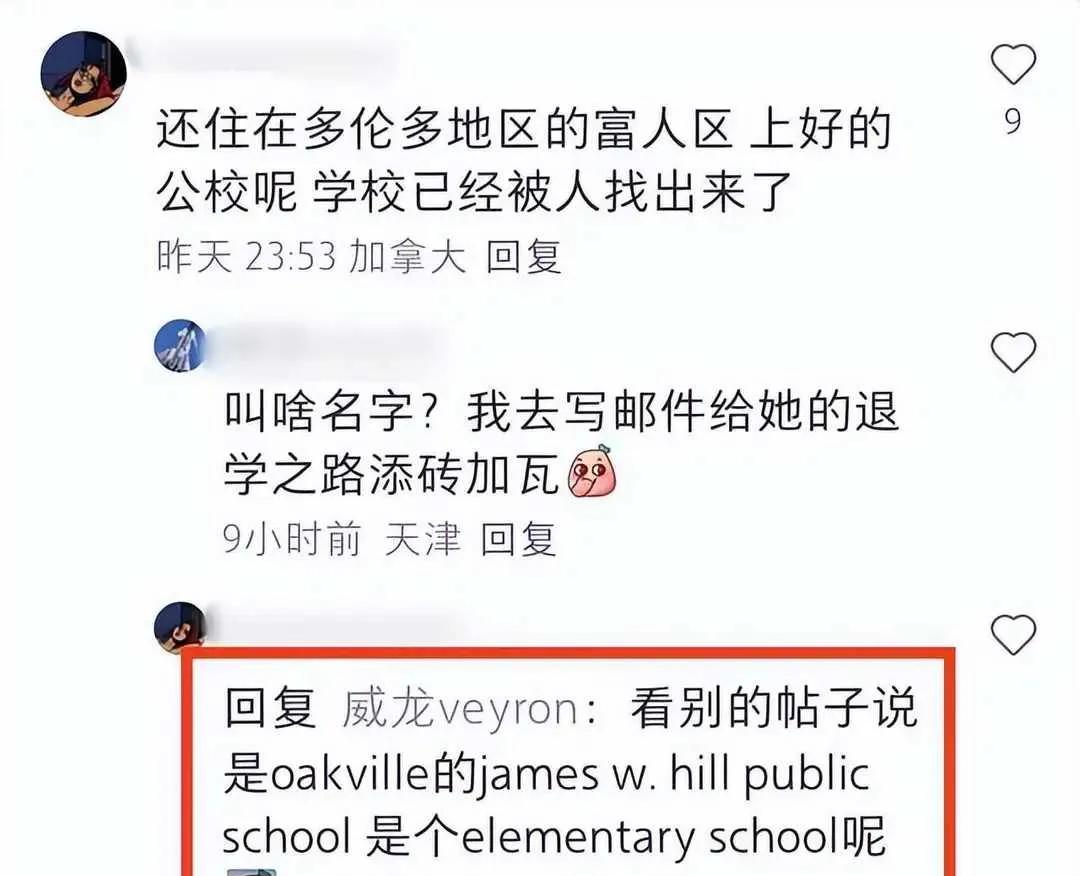

加拿大安大略省某私立学校的校长信箱里,塞满了中文举报信。这种"曲线维权"的民间智慧,映射出跨国追责的制度真空。涉事少女的枫叶卡身份,让事件在法律层面陷入死循环:中国刑法鞭长莫及,加拿大《隐私法》又难溯境外行为。

这种困境在数字时代愈发凸显。2023年Meta公司因跨境数据传输被欧盟罚款3.9亿欧元,但同样涉及中国用户的隐私诉讼,却困在司法互助的迷宫中。当数据可以光速越境,法律却还在护照盖章处排队,这种时空错位正在制造无数个"法外狂徒"。

更值得玩味的是"反向维权"现象。某在美中国留学生因在微博发表不当言论,被网友人肉出在加州大学的学籍信息,最终遭校方开除。这种跨国界的数字正义,既像快意恩仇的江湖侠义,又像失控的算法私刑,在灰色地带书写着新的丛林法则。

## 重建数字时代的信任契约某孕妇收到的第327条辱骂短信里,写着"活该被家暴"。这种群体性恶意,是隐私泄露最可怕的次生灾害。心理学研究显示,当受害者信息完全暴露,旁观者会产生"透明人效应",潜意识认为被泄露者已放弃人格尊严,进而合理化加害行为。

修复这种社会信任创伤,需要重构数字时代的身份认知。新加坡推行的"数字分身"制度值得借鉴:每个公民拥有政府背书的虚拟身份,日常网络活动通过分身进行,真实信息存储在国家密码箱。这种"数字面具"机制,既保障了网络自由度,又筑起了隐私防火墙。

在技术伦理层面,某科技公司开发的"隐私沙盒"技术提供了新思路。用户的搜索、购物、社交等数据不再集中存储,而是分散在多个加密容器中,只有通过联邦学习进行脱敏计算。这种"见数不见人"的架构,或许能终结手握重权者的数据饕餮盛宴。

结语当我们站在2023年的数字废墟上回望,会发现"开盒"事件不过是浮出水面的冰山。某网络安全专家说过:"你的手机相册里藏着三个人的秘密——你自己,手机厂商,和某个你不知道的权限管理员。"在这个意义上,我们每个人都是行走的数据炸弹,而引信却掌握在别人手中。

或许该问问自己:当你在直播间打赏主播时,在填写快递地址时,在点击"同意用户协议"时,是否意识到这些数据可能成为他人手中的提线木偶?又或者,我们早已习惯用隐私换取便利,直到某个清晨,发现自己的生活正在陌生人的屏幕上现场直播?

这场关于隐私的战争没有旁观者。下次遇到需要刷脸认证的场景,不妨对着摄像头微笑三秒——毕竟,这可能是在向未来的刽子手递交绞索。但如果我们都选择转身离开,数字时代的断头台,终将成为无人问津的行为艺术。