短剧:在挑战与机遇的浪潮中前行

在首届中国电视剧制作产业大会上,爱奇艺创始人龚宇直言,红果短剧凭借其在市场中的主导地位,要求内容合作方签署排他性协议。此行为与长视频平台的独播剧集有着本质差异。长视频平台的独播剧集通常是一剧一议,例如柠萌影业的《一念关山》选择在爱奇艺独播,《爱情而已》则于腾讯视频独播。而排他性协议意味着对产能的全面掌控,其背后,映射出短剧市场日益白热化且残酷激烈的竞争态势。

这种激烈的竞争,并非仅停留在表面的针锋相对,更多的压力如蛛丝般细密,渗透至短剧行业的每一个角落。以春节档为例,超2000部短剧如潮水般集中上线,各大平台精心筛选出的精品剧亦多达400多部。如此庞大的数量,无疑让短剧市场的竞争愈发白热化。

在这样的环境下,短剧行业的各方参与者都承受着巨大压力。编剧们面临着时间与创意的双重桎梏。一方面,他们要在内容上挖掘创新点,另一方面又需精准把握爆款套路,且创作速度必须足够快,这使得他们常常陷入创作困境。

比如在内容创意方面,照着爆款模板批量产出成为突出问题。尽管业内都在强调创新,但只要浏览任意一个平台的短剧内容,映入眼帘的便是泛滥的“重生八零年代xxx”、穿书、逆袭复仇和先婚后爱等题材,大部分作品都带有热门爆款的影子。

短剧低门槛、体量小、快回本、赚快钱的特点,吸引了大量人员涌入这一赛道,使得行业迅速呈现出供过于求、产能过剩的局面。这种爆发式增长,不可避免地分散了用户的注意力,进一步加剧了整个行业的焦虑情绪。相较于执着于绝对的“创新”,把握用户喜好点似乎更为关键。短剧“精品化”在剧本故事上难以量化,因此不宜套用长剧的标准,而应更多聚焦于故事是否精彩好看。

中小制作公司为追求出片速度,不惜压缩成本,一周内就能拍出六七十集,每天拍摄时长甚至高达18个小时。头部短剧公司虽有能力加大投入成本,却无奈地发现竞争对手的迭代速度远超预期,不禁感叹“同行太卷”。

从怀揣赚快钱想法的个人,到整个文娱内容行业,乃至整个互联网行业,无一不想在短剧这个热门赛道上分一杯羹。就连电商平台拼多多,也于今年2月27日与芒果TV携手发布了短剧激励和分账政策,吸引更多制作方投身其中。然而,短剧制作的难度却在持续攀升,行业格局愈发错综复杂。在这弥漫的焦虑背后,短剧究竟是走到了瓶颈期,还是即将迎来行业洗牌与重塑的前奏?

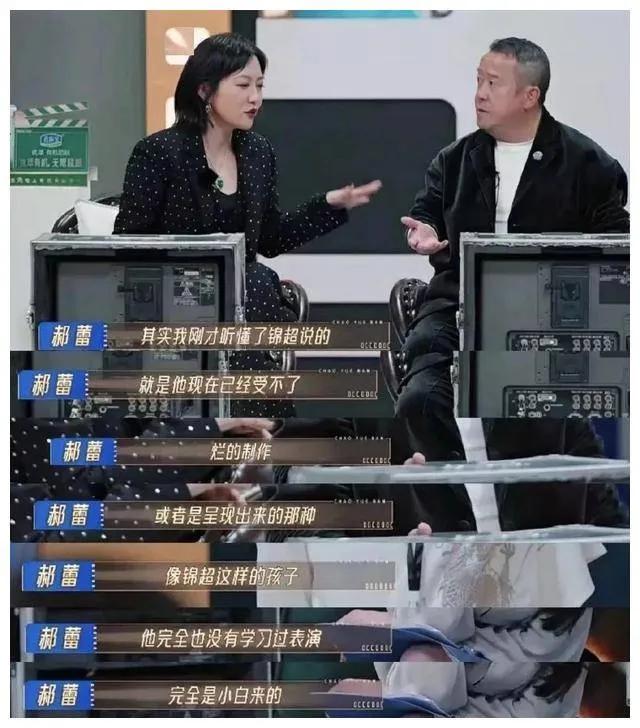

不过,短剧行业的发展也充满了机遇与挑战。2024年,监管部门加大了对内容的审查力度和市场监管强度,通过分类分层审核等政策,旨在引导行业摆脱同质化、粗制滥造的困境,走向更加健康、有序的发展道路。随着观众对内容质量的要求日益提高,以及长剧专业团队和演技派演员的加入,短剧制作水平有所提升,剧情愈发精彩,行业正从单纯的“流量取胜”向“口碑驱动”转变。

在商业模式上,微短剧行业正逐步从以应用内购买(IAP)为主,向IAP与应用内广告(IAA)并重的模式转型,不断挖掘B端价值潜力,积极探索以广告营销为主的多元化变现模式。

此外,微短剧已成为影视剧和综艺的创意源泉和推广渠道,推动新IP的孵化以及老IP的创新衍生,还与文旅、科普、普法反诈等多个领域深度融合,展现出广泛的跨界赋能潜力。不仅如此,微短剧在海外市场展现出巨大的增长潜力,来自中国的应用包揽了微短剧类目下载量前三的位置,成为继短视频之后文娱领域又一风靡全球的应用品类。

然而,短剧行业也面临诸多挑战。在版权保护方面,部分创作者未经授权改编网络小说、抄袭影视剧桥段等现象时有发生,现有法规在微短剧领域的版权保护机制仍显薄弱。在用户付费习惯上,仍处于培养阶段,市场对高频收费模式的接受度有限,过度依赖“超前点播”或“短期流量变现”很可能引发观众反感。

若创新力不足,观众极易产生审美疲劳,导致短剧市场增长放缓,甚至可能被其他新兴媒介替代。再者,AI技术的迅猛发展也可能对短剧创作产生冲击,例如AI生成内容可能影响原创作者的创作空间和市场份额。另外,大型平台加大资本投入,资本和资源高度集中,头部短剧公司获取了更多资源与市场份额,使得中小团队的生存空间被大幅压缩。

值得一提的是,近两年,免费短剧已快速超越付费短剧占据上风,成为主流。对于短剧平台而言,规模化成为了支撑广告业务、实现商业化价值的关键所在,这也是互联网平台一贯适用的基础原理。各平台纷纷推出短剧剧场,像腾讯视频的“十分剧场”、爱奇艺的“短剧场”和“微剧场”,以及芒果TV的“大芒剧场”等等,都是通过品牌化和厂牌化运营,集中呈现独播、精品的短剧作品,以此提升自身在短剧行业中的辨识度和用户粘性。

为构建更健康繁荣的短剧行业生态,所有平台达成共识:通过商业模式的升级,以更可观的真金白银激励更多更优质的内容创作与产出。