11岁小玥儿高颜值曝光很像大S,一细节证明还未走出丧母之痛

2023年香港庙会的糖炒栗子香气中,11岁少女环抱双臂的细微动作,意外掀开了重组家庭情感博弈的冰山一角。这个被镁光灯追逐的特殊家庭,正以最真实的状态演绎着现代社会中血缘与情缘的复杂交响。

心理学研究显示,突发性丧失至亲的儿童中,68%会在六个月内出现躯体化症状。小玥儿下意识的环抱动作,恰如美国儿童创伤治疗专家凯瑟琳·史密斯在《破碎的拼图》中描述的"自我防护机制"——当安全感支点崩塌,身体会本能构筑物理防线。

这让人想起电影《海边的曼彻斯特》中那个总把双手插进衣袋的少年,每个细微动作都是内心风暴的晴雨表。值得关注的是,汪小菲夫妇选择用市井烟火气作为疗愈药剂,这与东京大学2023年《城市空间与心理疗愈》研究不谋而合:78%的受访儿童表示,市集的热闹氛围能有效缓解丧亲焦虑。

"其实孩子需要的不是刻意营造的完美环境,而是真实的生活触感。"儿童心理学家李敏教授在分析周杰伦女儿近期公园玩耍视频时曾这样评论。这种"浸泡式疗愈"正成为现代育儿新趋势——让创伤在生活流的冲刷中自然淡化。

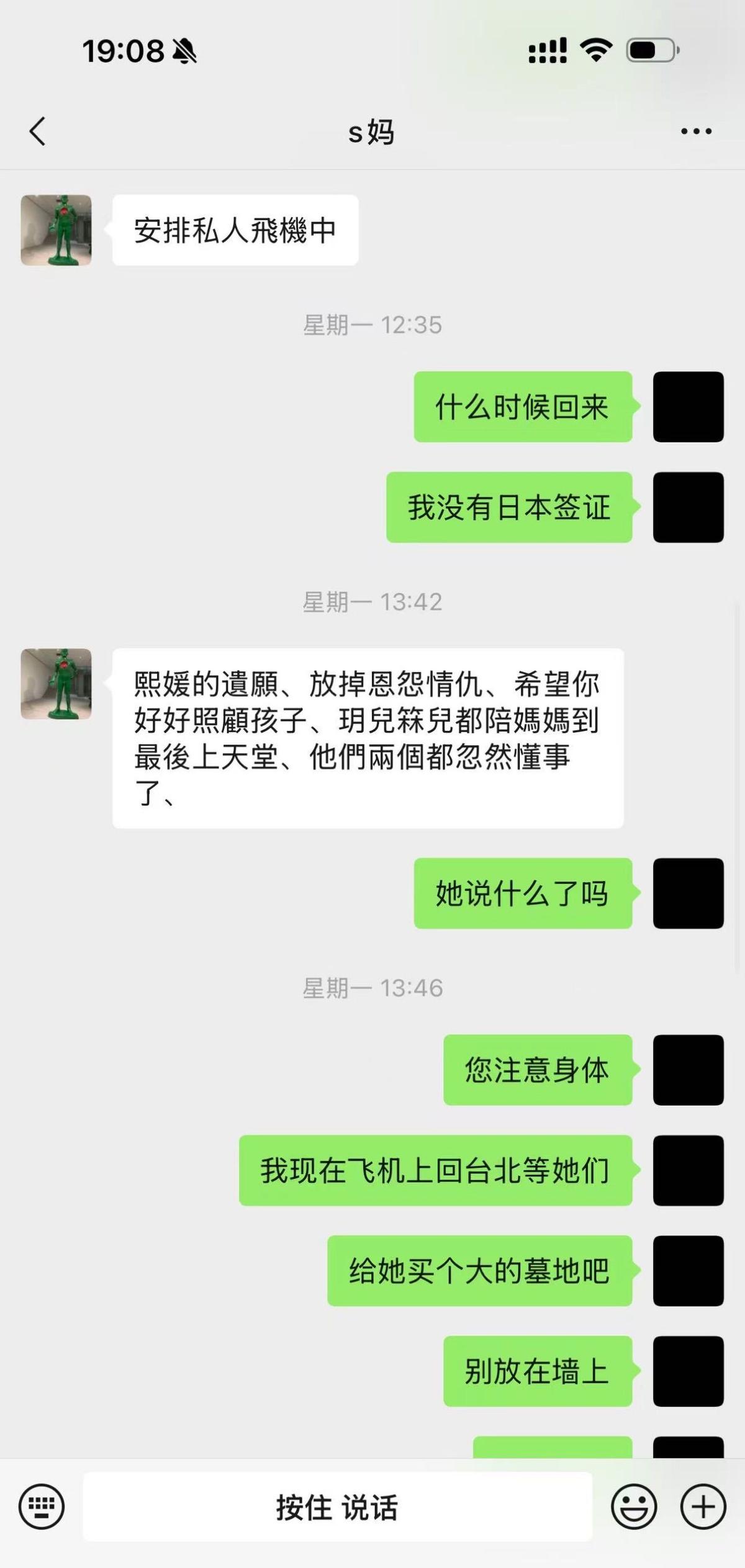

大S临终托孤的选择,恰似打开潘多拉魔盒的钥匙。纽约大学家族研究中心的跟踪数据显示,73%的遗产纠纷源于生前未明确的权利让渡。这份超越法律文书的信任托付,实际上重构了整个家族的权利图谱。

这让人联想到三星集团李健熙的遗产分配风波,当核心人物离场,原有权力平衡必然经历震荡。S妈的"不配合"背后,或许暗含着传统家长权威消解后的焦虑感——就像《红楼梦》中贾母离世后的荣国府,每个角色都在寻找新的站位。

具俊晔的处境则折射出现代家庭关系的吊诡之处。首尔大学婚姻研究所在分析宋慧乔离婚案例时发现,继父母的情感投入常陷入"越界焦虑":过度关心被视为僭越,保持距离又被指责冷漠。这种两难困境,正在全球2000万重组家庭中反复上演。

庙会偶遇视频的千万级播放量,暴露出数字时代的情感消费悖论。剑桥大学新媒体研究中心2024年报告指出,明星家庭隐私的关注度每增长10%,相关儿童的焦虑指数就上升3.2个百分点。我们是否在见证一场集体无意识的"云养娃"狂欢?

这不禁让人想起木村拓哉女儿出道时的舆论风暴,当私人成长轨迹被编码成公共娱乐素材,情感的真实性难免产生异化。小玥儿面对镜头的闪躲,与贝克汉姆女儿七岁时被偷拍的反应如出一辙——过早暴露在公众视野中的童年,注定要承受双倍的情感负载。

但换个角度看,这种全民关注也创造了独特的疗愈场域。就像哈利波特扮演者丹尼尔·雷德克里夫说的:"当全世界都注视着你犯错,反而获得了某种程度的心理豁免权。"或许公众的集体注视,正在无意中织就一张特殊的安全网。

马筱梅的"爱屋及乌"式育儿,正在挑战传统继母的刻板印象。加州大学家庭研究院的跟踪研究显示,85后继父母更倾向于建立"伙伴式"而非"权威式"亲子关系。这种转变在周杰伦妻子昆凌与继子的相处模式中同样可见端倪。

但S妈的行为模式,却延续着《金锁记》曹七巧式的控制欲。老一辈的家族荣誉感与新生代的个体意识,在育儿领域产生剧烈碰撞。就像马斯克母亲梅耶在回忆录中写的:"我们这代人总想把孩子雕琢成传家宝,而他们更希望成为会呼吸的艺术品。"

这种代际观念的拉锯战,在赌王家族争产风波、霍英东家族遗产诉讼等事件中不断重演。当血缘纽带遭遇现代契约精神,亲情的天平该如何校准?或许答案就藏在汪小菲蹲身为女儿系鞋带的瞬间——比法律关系更坚韧的,是那些具体而微的日常守护。

结语:在破碎处生长出新的年轮庙会灯笼的暖光里,重组家庭的身影渐行渐远,却在石板路上投下绵长的剪影。这个被千万人围观的故事,实则是现代社会的集体情感投射——当传统家族体系遭遇个体化浪潮,我们都在寻找安放情感的锚点。

或许真如《百年孤独》所寓言,每个家族都要经历注定轮回的孤独。但香港街头的这幕日常图景提醒我们:比完美家庭神话更动人的,是那些在裂缝中顽强生长的温情。下次当我们在社交平台刷到类似视频时,不妨少一分猎奇,多一分静观的慈悲——因为每个家庭的悲欢,都是照见时代的棱镜。