浙大副教授“选妃”风波:当婚恋标准撞上社会敏感神经

各位,周末愉快,今天,咱们要聊一个最近火爆网络的话题——“浙大副教授选妃”事件。这事儿不仅在网上吵得沸沸扬扬,还引发了无数人对婚姻、社会价值观甚至法律权利的热烈讨论。

事情的起因,得从2025年3月中旬说起。一则标题为“浙大副教授选妃”的相亲帖在一个相亲群,引发轩然大波。

该群里的内容称,一名36岁的浙江大学马克思主义学院副教授(网传名为楼某某)公开征婚,自称“985高校博士毕业、年收入百万”,并列出苛刻的择偶条件:女方需为2000年后出生,身高165-171厘米,苗条形象好,且需毕业于北京大学、清华大学、浙江大学等国内顶尖高校(本硕博任一阶段均可)。

帖子迅速引爆舆论,网友反应两极分化。有人调侃其“不自量力”,认为“既要年轻貌美又要高学历”是“物化女性”;也有人表示“条件虽高,但属个人自由”。争议焦点迅速从婚恋观转向师德师风问题,甚至有人质疑:“高校教师是否应以更高道德标准约束言行?”

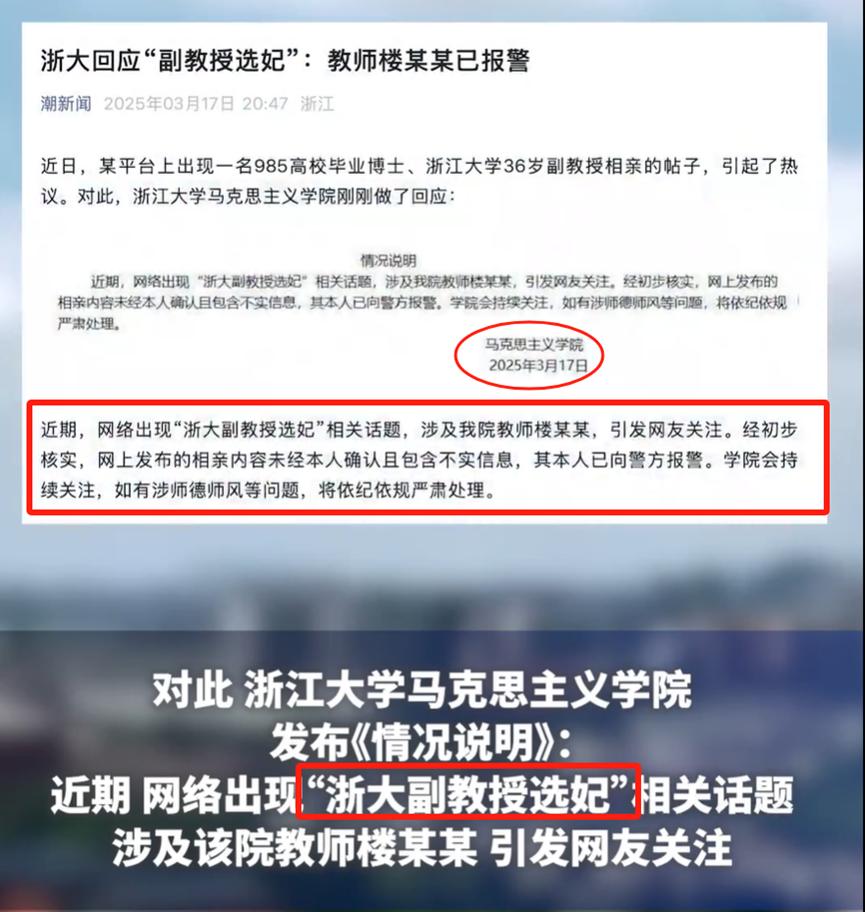

3月17日至18日,浙江大学马克思主义学院连续发布声明,称网传内容“未经本人确认且包含不实信息”,涉事教师已报警,校方将依规处理师德问题。

截至3月23日本文发稿,警方尚未公布调查结果,但事件已从单纯的网络八卦升级为涉及师德、法律、社会价值观的公共议题。

一、争议为何如此激烈?二大核心矛盾

1、教师身份的敏感性:职业光环下的道德期待

首先,咱们得承认,教师这个职业,尤其是高校副教授,在社会上是有特殊地位的。

咱们都清楚,老师不光是教书育人的,还得是学生的榜样。尤其是浙大这样的顶尖高校,副教授更是站在学术和教育的高地,社会对他们的期待天然就高。这次事件里,不管帖子是不是真的,只要跟“浙大副教授”挂钩,大家的第一反应就是:一个这么有学问、有地位的人,怎么能这么“肤浅”地挑老婆?公众对其道德要求远超普通职业。此次事件中,“副教授”头衔与“选妃”一词形成强烈反差,刺痛了大众对师德的底线认知。

再往深了说,浙大副教授,985博士,年薪百万,这标签一贴上,大家默认他是个“精英”。但精英就该有精英的样子,不能只看学历和收入,还得看为人处世。

群里发的择偶标准,被很多人解读为“物质化”“对象化”,觉得这不是在找灵魂伴侣,而是在“挑商品”。尤其是“选妃”这个词,本身就带着浓浓的贬义。封建时代,皇帝选妃是权力的象征,可放到现代社会,这词儿听着就刺耳。

个人认为引发争议点的两点:

第一,师德与私德界限。

婚恋标准是否属于个人隐私?若网帖属实,苛刻条件是否违背“为人师表”的形象?

第二,权力与资源不对等:副教授的“年收入百万”“名校光环”是否隐含对年轻女性的资源压制?

2、价值观冲突:功利婚恋观 vs 传统道德观

大家都知道,现在的年轻人找对象,太难了。

男的想要年轻漂亮有学历,女的想要有房有车有责任心,可理想和现实一碰撞,矛盾就来了。这次“浙大副教授选妃”,正好把这种冲突放大到了公众面前。

帖子里的条件,年龄限制在00后(25岁以下),比副教授小10多岁,学历还得是顶尖高校毕业,外貌还得苗条形象好。

“36岁要找25岁以下的,这不是代沟是代峡啊!”“名校学历还得身材好,这是在找老婆还是找奖杯?”

2000年后出生,假设本科毕业22岁,硕士25岁,能满足条件的女性本来就少,还得正好单身、正好像他,这概率有多低?

这反映了啥?

反映了当下婚姻市场里,部分人对“理想伴侣”的期待越来越脱离现实。

尤其是高学历、高收入的男性,往往觉得自己条件好,就该配得上“顶配”女性。

可女性也不是摆在那儿等着被挑的啊。

这事儿吵着吵着,就从个人事件上升到了性别对立、社会阶层矛盾,火药味越来越浓。

同时,群里这相亲条件被指“将婚姻市场化为交易”:

年龄与学历的双重筛选,被很多女性同胞批评“既要生育优势又要智力优越”,反映部分高知群体对配偶的“完美主义”倾向。

其次,有物化女性嫌疑。身高、体重、形象等具象化标准,被解读为将女性视为“可量化商品”。

有的人支持婚姻自由,条件再高也是个人权利。但反对者更多,认为教授应传递平等价值观,而非强化外貌与学历歧视”。

总之,这一事件折射出我国婚恋市场的深层矛盾。尤其是高学历群体的择偶困境,顶尖高校毕业生的“圈层固化”,导致择偶范围狭窄,加剧“内卷”。另外就是代际观念冲突。年轻一代追求“个性化择偶”,而传统观念仍强调“门当户对”,两者碰撞激化了婚恋矛盾。

二、法律与道德的边界:教授能否“自由定价”婚姻?

先说一下影响。

这事儿不管真相如何,已经在网上掀起了轩然大波。

假如帖子是假的,那这位楼某某副教授可真是躺枪,名誉受损不说,还得面对铺天盖地的质疑。

假如是真的,那浙大的形象、教师群体的公信力都会打折扣。

咱们家长最怕啥?怕孩子以后对老师、对教育失去信任啊!一个副教授的“选妃”风波,就能让学生家长怀疑:这样的老师,能教好我的孩子吗?

更别提舆论暴力了。

事件发酵后,网上骂声一片,有人攻击楼某某,有人质疑浙大管理,还有人借机挑起性别对立。

这种“未审先判”的风气,对当事人、对社会氛围都是伤害。咱们得提醒孩子,网络时代,做人做事得有底线,别轻易被情绪裹挟。

其次,从法律视角看,权利与责任的平衡。

从公民权利角度讲,我国法律未限制个人择偶标准,教授提出高要求并不违法。

但是若网帖系捏造,发布者涉嫌诽谤;若属实,则需评估是否违反师德规范(如利用职务之便谋取私利)。因为师德规范高于普通公民的责任。根据教育部《新时代高校教师职业行为十项准则》明确要求教师“坚持言行雅正”。若涉事教师言行失范,即便不违法,也可能面临纪律处分。

三、深层反思:社会需要怎样的婚恋价值观?

1、警惕“流量陷阱”与虚假信息

此次事件与“秦朗丢作业”等案例相似,均因标题猎奇、内容煽动而快速传播。网友需保持理性,避免被不实信息煽动情绪。

2、婚姻的本质:情感共同体还是利益联盟?

事件反映部分人将婚姻异化为“资源置换”,忽视情感基础。社会应倡导“平等尊重”的婚恋观,而非强化物质与外貌的攀比。

3、高知群体的社会责任

高校教师不仅是学术引领者,更是价值观传递者。其言行应体现对性别平等、人格尊严的尊重,避免助长功利主义风气。

另外,就是这件事反映出我认为的两点深层社会问题:

第一,是阶层固化。

副教授要求名校毕业的另一半,表面看是个人喜好,实际上反映了精英阶层对“门当户对”的执念。咱们高考家长最清楚,孩子考985有多难,可考上了就一定能改变命运吗?如果连婚姻都成了“学历筛选器”,那底层孩子往上走的机会是不是更少了?

第二,是价值扭曲。

帖子把学历、年龄、外貌量化成择偶条件,让人觉得婚姻像交易。这种观念在当下社会不算少见,尤其是在高学历、高收入群体里。咱们得问问自己:婚姻到底是啥?

是找个条件匹配的“队友”,还是找个能携手共创未来的伴侣?如果孩子以后也这么看婚姻,咱们乐意吗?

“浙大副教授选妃”事件,不管真相如何,都像一面镜子,照出了社会的期待、矛盾和问题。

但它留给社会的思考远未结束:

我们是否过度关注他人的私域选择?

又是否对高知群体赋予了过高的道德枷锁?

在等待真相的同时,或许更应反思:如何在尊重个人权利与维护公序良俗之间找到平衡?

希望这件事能让我们反思:

教育者该是什么样?

婚姻该是什么样?

社会又该是什么样?