如果丢失莫斯科,苏联能退到西伯利亚继续抵抗吗?

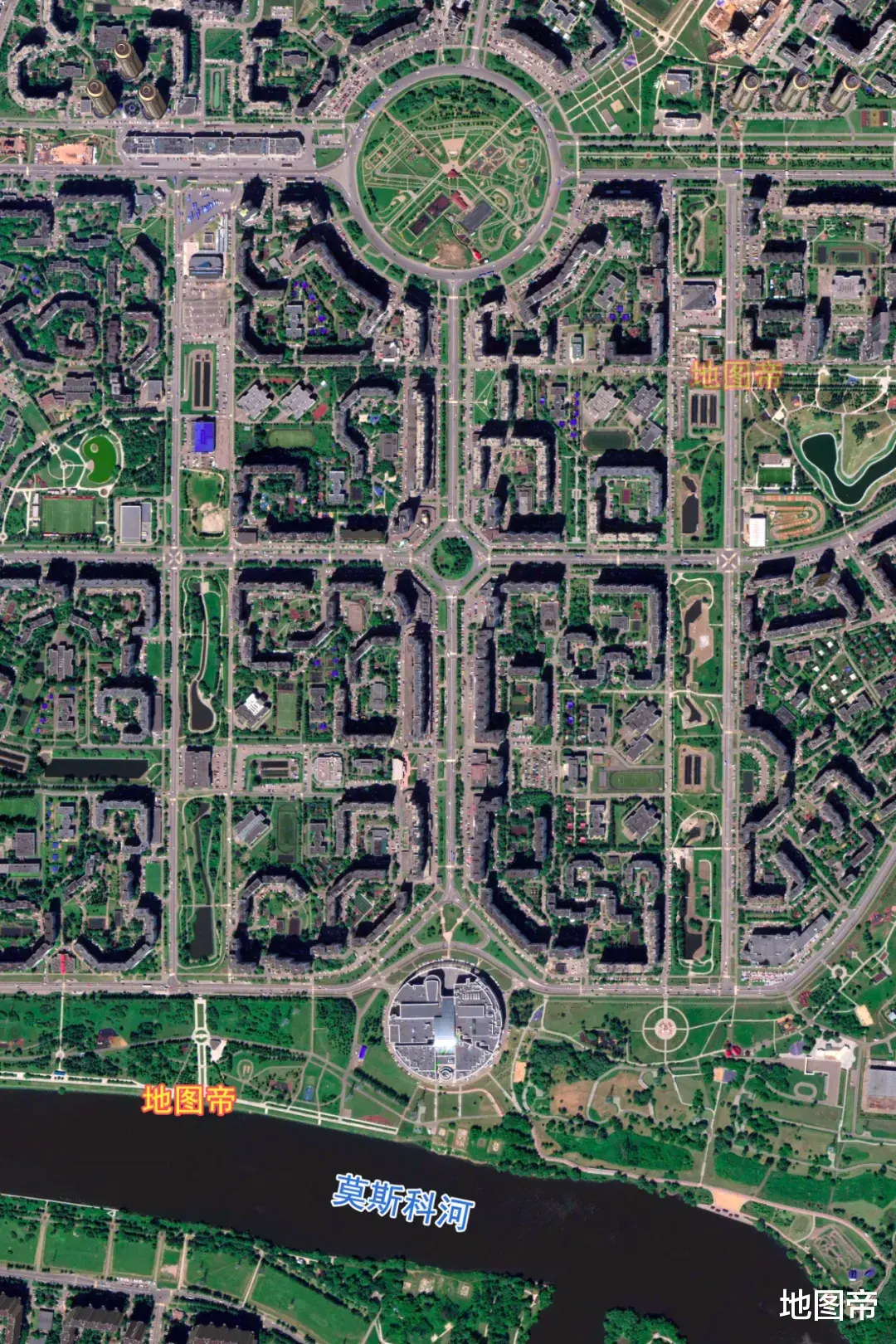

1941年10月,距德军闪击苏联不到4个月,德国多个集团军兵临莫斯科城下,而苏联一线的重兵集团已经损失殆尽。疲惫的苏联人忧心忡忡,仓促组织抵抗力量,仅凭这些兵力能挡住纳粹的凌厉攻势吗?苏联上下心里没底,万一莫斯科沦于德军之手,苏联能凭借剩余的国土支撑下去吗?

苏联极盛时期,领土面积达约2240万平方千米,领土范围包括今天:俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦、高加索三国、中亚五国、波罗的海三国。

苏联覆盖地球陆地表面积六分之一,比美国与加拿大之和还大。苏联陆地横跨11个时区,东西约1万千米,南北近7200千米,陆地边界超过2万千米,与16个国家接壤。

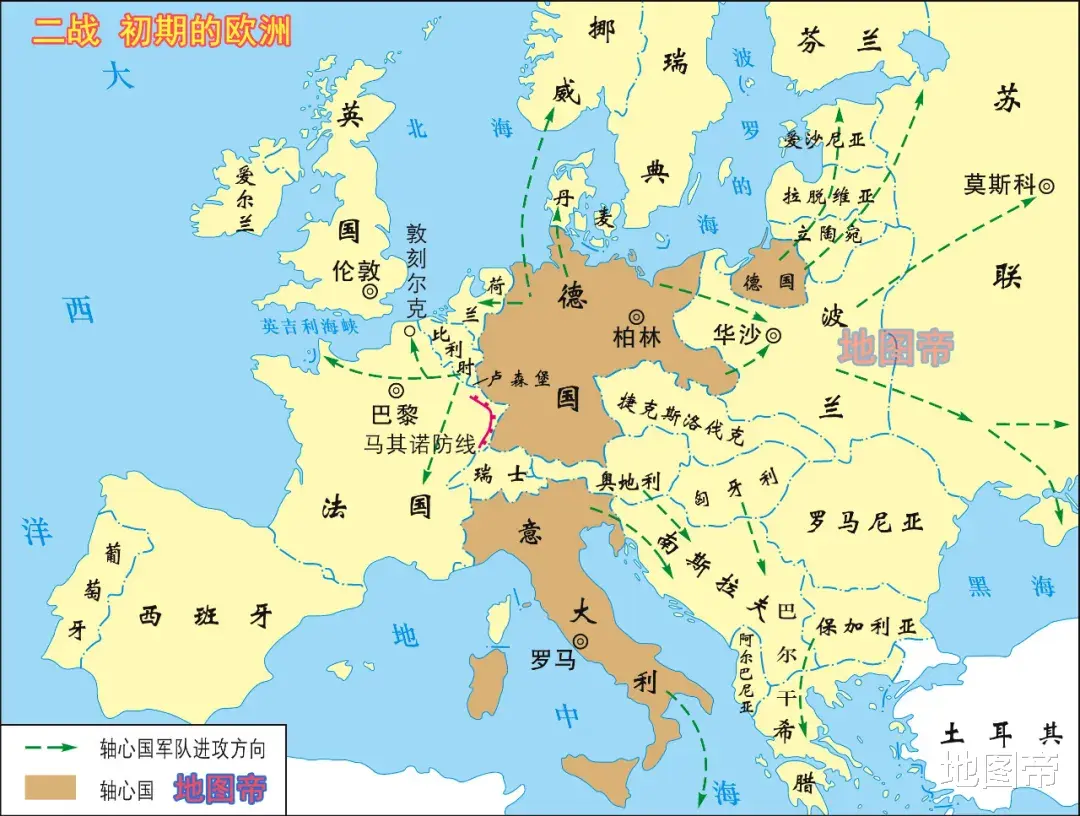

1941年6月-12月,德国发起对苏联的巴巴罗萨行动,早期德军进展迅速,最后在莫斯科受阻。德军出动380万人,3350辆坦克,2770架飞机,7200门火炮。苏军有260-290万人、1.1万辆坦克、7133-9100架飞机。德军伤亡超过100万,苏联伤亡超过450万。

如果苏联失去莫斯科,能退守西伯利亚支撑下去吗?自二战结束以来,关于这个问题的争论始终莫衷一是,乐观派认为即使失去莫斯科,苏联依然是屈指可数的大国,凭借乌拉尔山以东1700万平方千米的土地,苏联完全可以卷土重来;悲观派则认为丢掉莫斯科意味着东欧核心工业区完全沦丧,即使撤退到西伯利亚也无法恢复工业能力,自然无法卷土重来。诚然这两派的说法都有一定道理,并且他们也能够列举出大量的数据来支撑自己的观点,不过事实可能并非像辩论那般“非黑即白”。

我们知道苏联最后解体为15个国家,苏联这种实体,各加盟国的凝聚力并不强,依赖强大的军事,才强行结合再一起。如果苏联丢失莫斯科,等于丢失了重心,波罗的海、高加索、中亚等地的加盟国可能就提前脱离苏联,甚至加入德国阵营。

苏联的主体民族主体是以俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯的东斯拉夫人,若丢掉莫斯科,其他少数民族如鞑靼斯坦、车臣等,恐怕也会脱离,也就是说苏联不仅会提前解体,还会解体得更彻底。

从业、科技、军事、人口等各个方面来看,苏联都呈现出“西重东轻”的现象,莫斯科作为东欧工业区的核心,一旦丢失就等同于将苏联的精华部分拱手相让。此时即使撤退至西伯利亚,也不可能恢复其工业能力,不可避免地沦为一个二流工业国家,不可能指望针叶林和北极熊能带来工业复兴。

尽管乌拉尔山以东仍有大约1700万平方千米的土地,但稀疏的人口、冻结的土地,注定它能与美国、英国、德国、日本平起平坐。不过希特勒的整体规划里,并不包括乌拉尔山以东部分。也就是说,只要把苏联赶到西伯利亚,德军应该会勒马止兵,重新投身欧洲战场,彻底灭亡大英帝国。

此时苏联不仅已经解体,不分加盟国及少数民族区,可能已经成为德国的仆从国,苏联失去同德国叫阵的大部分筹码,只好与德国签订停战协议,再度进入新一轮的地缘平衡当中。

此刻的苏联即使能够保持独立,充其量就是东北亚的加拿大,在德军的炮口下战战兢兢,更要提防远东的日本,他们会对对病入膏肓的苏联趁火打劫吗?一旦日本关东军的压向西伯利亚,没有工业支撑的苏联就得先活下去再说,更别提打回欧洲。

不过日本陆军的实力比德国还是略逊一筹,日本很难吃下落魄的苏联,苏日对决很可能以相互妥协结尾。到那个时候,苏联东西有德日包围,内部气候寒冷,日子也不会好过到哪里。

或许正是因为考虑到丢失莫斯科的严重后果,苏联上下铁了心地坚守莫斯科,最终在苏联军民团结一致的抵抗下,纳粹的战车终究止于莫斯科城下。