人是上午火的,房是下午塌的!

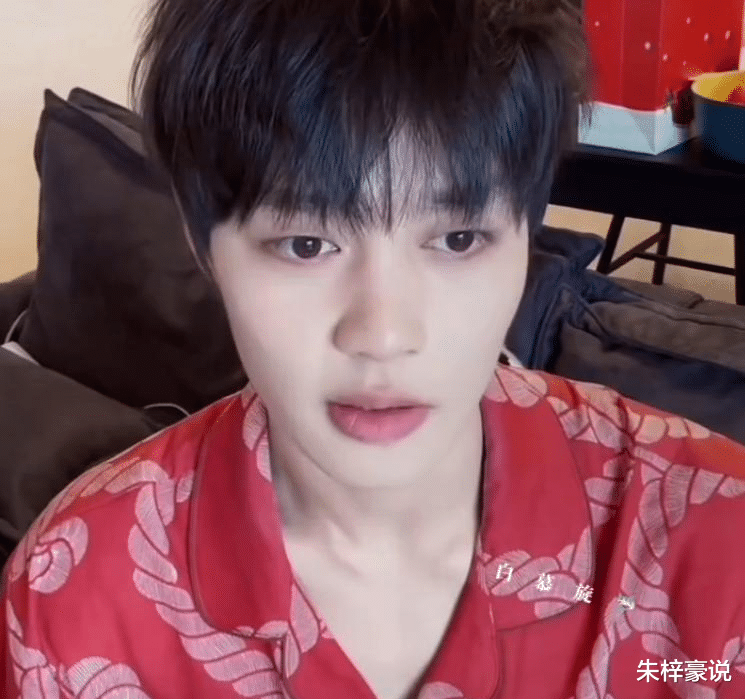

去年冬天在横店影视城,我亲眼见证了一场特殊的拍摄。三十平米的小房间里挤着三个机位,男主角对着手机镜头念出"女人你成功引起了我的注意"时,窗外飘着的雪片正落在他的发梢上。这个画面后来成为爆款短剧《零度热恋》的名场面,男主角何健麒因此涨粉百万——直到半年后他的塌房新闻冲上热搜,这段拍摄花絮又被网友翻出来考古,弹幕里飘过无数"眼见他起高楼,眼见他宴宾客"的唏嘘。

这或许就是短剧演员的宿命缩影。据《2023中国网络视听发展研究报告》显示,国内短剧市场规模已突破500亿元,每天有近200部新作品上线。在这片看似繁荣的流量蓝海里,演员们踩着算法浪尖起舞,却往往在转身时被新的浪头吞没。

打开抖音"短剧热榜",你会发现TOP10作品主演更迭速度堪比快餐店菜单。上周还是"西装暴徒"柯淳的挑眉杀统治屏幕,这周就换成新晋校草顾南星的眼眶红特写。这种迭代速度背后,是平台方精心设计的流量公式:7天拍摄周期+30个情绪爆点+5次强反转=1部合格短剧。

"我们选角就像在玩真人版奇迹暖暖。"某头部MCN选角导演向我透露,"观众这周吃'破碎感弟弟',下周可能就迷上'斯文败类',演员必须随时准备切换人格。"这种需求催生了独特的"模块化表演"——演员不需要理解角色动机,只需要精准复刻20种标准表情:第3秒嘴角下垂15度表现隐忍,第7秒喉结滚动传达欲望。

这种工业化生产模式造就了柯淳式的现象。他在《好一个乖乖女》中设计的"拍方向盘三连击",单个动作就带来38万点赞。但数据女工们不会告诉你,这段表演是导演对着分镜脚本逐帧调整的结果:手部特写必须露出某品牌腕表,转头角度要刚好展示耳后新打的唇钉——每个细节都是流量密码的具象化。

当短剧演员试图突破竖屏结界时,往往会遭遇"次元壁"的残酷反弹。去年某平台做过实验,让头部短剧演员与科班演员同演《雷雨》片段。结果令人震惊:在竖屏表演中游刃有余的短剧演员,切换到横屏镜头后微表情失控率达73%,而他们的眼泪特写在电影镜头下被观众吐槽"像滴了眼药水"。

这种专业壁垒在现实案例中更为残酷。被称为"短剧肖战"的苏袀禾,在长剧《玉楼春》里的表现被弹幕刷屏"AI演技"。更戏剧性的是,他的塌房黑料恰好来自短剧拍摄期间的擦边直播——为了维持日更强度,演员不得不在多个剧组间无缝切换,这种生存状态本身就是人设崩塌的温床。

资本市场的变脸速度比观众更无情。何健麒塌房后,其代言的某汽车品牌连夜撤换广告画面,替换速度比粉丝脱粉还快12小时。这种残酷的替换机制背后,是品牌方算好的经济账:签约短剧明星的性价比公式=(粉丝购买力×3个月热度周期)-塌房风险系数,当风险超过阈值,立即启动Plan B。

在行业集体焦虑中,有人开始尝试破局之道。被称为"短剧公务员"的丞磊,选择用极端方法论突围:在《云之羽》拍摄期间,他每天进行4小时台词特训,甚至请来北电教授矫正发音。这种笨功夫让他成为短剧转型长剧的孤例,但代价是推掉所有短剧邀约——相当于赌上职业生涯的俄罗斯轮盘赌。

更值得关注的是底层演员的自救。在横店,我遇到正在拍第38部短剧的孙樾,他的手机里存着200个表情管理视频。"我知道这行是青春饭,"他边补妆边说,"所以每部剧都当教材,攒够钱就去考导演系。"这种清醒认知正在新生代中蔓延,某表演培训机构数据显示,2023年短剧演员报班人数同比增长300%,最受欢迎的课程是"镜头语言解析"。

平台方也在尝试延长演员生命周期。快手推出的"剧星计划"引入美国真人秀模式,让观众投票决定剧情走向,演员需要根据实时数据调整表演。这种残酷的养成游戏,既是对演员专业度的极限考验,也意外激活了某些人的创作潜能——有演员在直播中说:"现在每场戏都像在玩沉浸式剧本杀。"

站在北京某短视频基地的天台,看着楼下穿梭的演员们带着各色假发套奔赴片场,我突然想起电影《楚门的世界》结尾。当楚门触碰到摄影棚边界时,观众既希望他留下继续表演,又期待他打破虚假的桃花源。

短剧演员的困境本质上是整个内容产业的缩影:在算法编织的楚门世界里,每个人都在扮演观众想要的版本。何健麒们的塌房不是道德审判,而是流量经济必然的代谢产物;柯淳们的突围也不该被神话,那是打工人对抗系统异化的常规操作。

或许真正的问题在于,当我们在抖音连刷50集"豪门恩怨"时,是否也在参与这场大型社会实验?下一个被流量选中的人会是谁?又将在何时以何种方式退场?这些问题没有标准答案,但每个点赞都在书写新的行业规则。在这个意义上,我们每个人都是短剧时代的共谋者与见证者。

```

网友评论

-

2025-03-19 18:19:50

2025-03-19 18:19:50有毒 何健麒塌房 你放韩雨彤和曾辉的图

-

2025-03-19 12:43:32

2025-03-19 12:43:32还是有很多比较好的短剧的,服化道制作演技都不错的。

-

2025-03-19 12:42:52

2025-03-19 12:42:52我和你意见相反,目前比较看好短剧市场[哭笑不得]

-

2025-03-19 12:51:25

2025-03-19 12:51:25不是已经塌房了吗?