炎帝:被黄帝掩盖的华夏第一科学家人设?华夏农耕文明的奠基者

在黄河流域的晨曦中,一位头顶禾穗、手持耒耜(lěi sì)的身影正俯身土地,他是华夏文明记忆里最早的“科学家”——炎帝。

这位被《周易》称为“斫(zhuó)木为耜,揉木为耒”的部落领袖,既非单纯的传说人物,也非完全的神话符号,而是新石器时代晚期社会转型期的关键推动者。

他的一生,折射出人类从采集狩猎向农耕文明跨越的艰难历程,更暗藏着早期中国社会组织形态与技术革命的深层密码。

约公元前5000年的渭河流域,气候温暖湿润,野生粟黍(sù shǔ)繁茂生长。

炎帝所在的姜姓部落,正位于今日陕西宝鸡姜城堡一带。

《帝王世纪》记载“炎帝神农氏长于姜水”,考古学中的仰韶文化半坡类型遗址(距今7000-5000年),恰好与文献记载的时空重合。

在这里,先民们开始用石铲翻耕土地,用陶罐储存粟种,而炎帝正是这场静默革命的核心人物。

他系统总结植物生长规律,《白虎通义》称其“因天之时,分地之利”,将野生粟驯化为栽培作物。

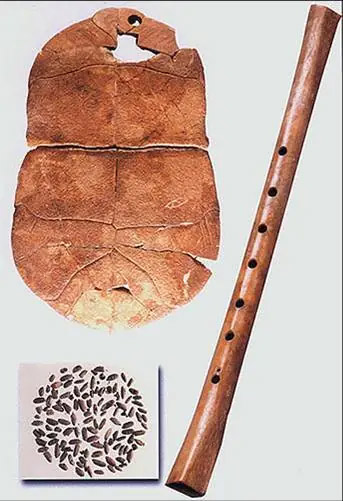

河南舞阳贾湖遗址出土的碳化稻谷、河北武安磁山遗址窖藏的上百吨粟黍,印证了这场持续千年的驯化工程。

更突破性的创造是农具革新:西安半坡博物馆陈列的“炎帝耒耜(lěi sì)”——一种将单尖木棒改良为双齿分叉的翻土工具,使耕作效率提升三倍。

这种技术创新推动部落人口激增,姜水流域聚落面积从前期不足5万平方米扩展至后期30万平方米,为早期国家形态诞生奠定物质基础。

贾湖遗址

原始医药的科学启蒙在食物短缺与疾病肆虐的双重威胁下,炎帝的另一个壮举更具悲壮色彩。

《淮南子·修务训》记载“神农尝百草之滋味,一日而遇七十毒”,这并非神话夸张,而是原始医药探索的真实写照。

现代民族学研究发现,云南基诺族至今保留着“口尝分类法”,将植物按味觉分为甜、苦、涩、麻等类别,与《神农本草经》的三品分类法惊人相似。

考古证据为这段历史提供注脚:山东泰安大汶口文化墓葬中,30%人骨存在龋(qǔ)齿病变,这与农耕部落碳水化合物摄入激增直接相关;甘肃天水大地湾遗址发现的蒿、艾植物灰烬,证明先民早在炎帝时代已掌握草药熏蒸疗法。

更具启示性的是,陕西宝鸡北首岭遗址出土的穿孔头骨,可能是原始外科手术的遗迹——这种冒着生命危险的知识积累,使华夏文明在公元前3000年就建立起系统的疾病认知体系。

北首岭遗址

农耕文明的制度实验随着农业经济规模扩大,炎帝部落开始向中原扩张。

《史记·五帝本纪》称其“初都陈,后徙鲁”,这条迁徙路线(从陕西宝鸡到河南淮阳,再至山东曲阜)恰与考古学中的仰韶文化东进轨迹吻合。

在河南郑州大河村遗址,考古学家发现六座连排房基,这种“长屋”建筑可能是炎帝时代“家族公社”的实物证据。

但这场扩张遭遇严峻挑战:河南洛阳王湾遗址出土的箭簇数量较前期增长五倍,暗示部落冲突加剧。

炎帝的应对策略极具创造性——他将农耕技术作为“软实力”,《越绝书》记载“神农不贪天下而天下共富之”,通过种子交换、历法传授,将黄河中游百余个部落纳入“神农之世”的联盟体系。

这种不以武力征服而以技术输出的整合模式,在山西襄汾陶寺遗址得到呼应:该聚落同时包含仰韶、大汶口、红山文化因素,印证了早期跨区域文明互动。

北首岭遗址分区

文明融合的催化剂当黄帝部落崛起于有熊(今河南新郑),两种文明模式不可避免发生碰撞。

传统史观将阪泉之战描绘成“仁义败于权谋”的道德寓言,但出土器物揭示更深层矛盾:黄帝族群墓穴多随葬石钺(军事权力象征),而炎帝族群墓穴常见陶纺轮(纺织业标志),暗示前者偏向军事集权,后者侧重经济协作。

这场战役的结局颇具深意:战败的炎帝并未被消灭,反而与黄帝结盟。

《列子·黄帝篇》记载“炎黄二帝用师以相济”,在河南郑州双槐树遗址(距今5300年),考古学家发现同时包含炎帝族群彩陶与黄帝族群灰陶的文化层,佐证了这种融合。

更具历史意义的是,战败者贡献了核心文明基因——《礼记》载“神农之世,男耕而食,女织而衣”,这种经济模式通过联盟延续,成为华夏文明的根本特征。

西安半坡博物馆

永恒的文化图腾炎帝的真实性或许永远无法证实,但其文化影响穿透时空。

周人自称为“夏”,实为对炎帝“华”(古音同“夏”)的继承;楚国青铜器铭文中的“烈山氏”,正是南方族群对炎帝记忆的改造。

直到当代,陕西宝鸡每年举办的全球华人炎帝祭典,仍在重复着《尚书》记载的“植禾穗”“奏土鼓”仪式。

更深刻的影响在精神层面:他尝百草中毒身亡的传说(《述异记》称其葬于长沙茶乡),将“舍身取义”注入民族性格;他“日中为市”的贸易创造(《易·系辞》),奠定商业伦理雏形。

在浙江宁波河姆渡遗址出土的碳化稻谷上,在湖南永州玉蟾岩遗址发现的约12000年前的陶片里,我们仿佛能看到那个持耒耜(lěi sì)、披麻衣的身影——他教会华夏先民的不是征服自然,而是读懂自然。

西安半坡博物馆-耒耜

文明种子的现代启示当现代农业在化肥与农药中陷入困境,当中医药在分子生物学中获得新生,炎帝的身影愈发清晰。

他代表的不只是某个上古英雄,而是人类与自然对话的初心:在陕西杨凌农业高新技术产业示范区,无人机播撒的麦种正与姜水之畔的手工播种隔空呼应;屠呦呦从《神农本草经》获得灵感提炼青蒿素,恰是“尝百草”精神的当代延续。

炎帝用生命验证的真理至今有效——文明的高度,不在于对自然的征服,而在于对规律的敬畏与运用。

这或许就是五千年前那株金色谷穗,留给今天的最大遗产。

河姆渡遗址