九江文史 | 武术世家董财喜及其传人

作者:蓝天保 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复。

本篇原刊于2015年版《百年莲花池》,经政协浔阳区文史委授权转发。

记得大约我10多岁时,九江市体育馆(和中广场北面)经常举办篮球、武术比赛活动,逢上年节还要进行舞龙、舞狮及武术表演。只要听说有武术表演,我都会如约而至,场场不落。这也许是出于许多青少年所共同的喜爱,而我更多的,则是对武术的热衷。

在众多武术中,我比较喜欢的是剑术及单刀。那剑术姿态柔美,势如游龙;那单刀缠头裹脑,虎虎生风,而每次给我印象最深刻的则是硬气功表演。表演者不仅棍棒刀枪不入,而且有许多绝技至今让我难以忘怀。

令我记忆最深的应该是“顶心桩”表演。那位表演的好汉赤搏着上身,经过一番活动运气之后,竞将心窝顶在一个突起的硬铁棍上(象节5寸左右的钢筋),不仅旁边的人可以任意用棍棒在表演者的身上敲打,而且能将心窝作磨心任意作圆周旋转,甚至在他背上可以站着一个大人,任其在背上做任何动作,下面的人却面带笑容,若无其事。高潮时,弓起全场掌声雷动,一遍喝彩。算算起来表演者心口在铁棍上所承受的重量起码有300多斤,再加上背上人那夸张的动作,所负荷的重量更大。

这可是实打实的真功夫,掺不得半点虚假。我打心眼里佩服。原来这便是董财喜武术世家表演的节目。自此,我更开始关注他们,并渐渐走进了董财喜武术世家,探寻董家那种高深莫测、如醉如痴的武术世界。

(一)

大约在清朝道光年间,湖北省黄梅县小池镇分路口建成村有一班舞枪弄棒的习武人群。在这一带历史上便有习武强身的优良传统,那时岳家拳在黄梅当地流传甚广,因此,习武者基本上都是以练习岳家拳为主(这是岳飞子孙在这里留下的宝贵遗产)。

岳家拳以稳健,桩实为见长,主要套路有:“一字拳”“二梅花”“三门桩”“四门架”“五法”“六合”“七星”“八法”“九连环”“十字桩”。所有这一切都是在注重防守的基础上,再寻求进攻,在进攻中带有防守,在防守中包含着进攻,能一招变二招,招招狠毒,正所谓一步一个脚印,一招一个险棋,步步为营,招招致敌。

在众多习武的后生中,有一个叫董家先的(董家太公,1843一1908年)习武时非常刻苦认真,而且对师父所教的一招一式都很仔细的琢磨领会,反复练习,直到学会为止。也是他对武术有着超人的悟性,很快便掌握了岳家拳所有套路,成了众多后生中的佼佼者。又过了些年,原来的拳师们相继老去。董家先便在村庄里挑起了习武授徒的重担,担负起了传承岳家拳发扬光大的重任。

据老人们回忆说,由于董家先师父,为人诚恳,宽厚待人,所教的拳术在十里八乡名气很大,不仅本村的年青人愿意在这里习拳,不少邻乡外地的后生也会慕名而至,从师于董家先的门下。以至于董家门徒曾达千人之多,在整个黄梅县也是赫赫有名,成了当地的武术名人。

(二)

进入光绪末年,董家另一个传人董和茂,(董家祖父,1891一1960年),从父亲董家先手里接过了传授武术的教鞭。

董和茂自小聪明过人,习文断字,走马试枪,样样不落人后。为了提高武术技艺,他并不满足现存岳家拳仅有的武术套路,固步自封,在现成的基础上吃老本。为此十多年间,他走南闯北遍访名师、钻研武术技艺,在寻找中、偶然间遇上了一位奇人刘德胜(外号叫刘麻子)。此人祖籍山东菏泽仍是我国古代著名军事家孙膑的故乡,孙膑所创立的孙家拳在这一带流传甚广。刘德胜对孙家拳研究颇深,勤学苦练基本功扎实。自小练就了身过硬本领。18岁那年因在家和歹人争吵格斗,结果一招毙命,要吃官司只好潜逃在外,几经辗转,最后来到了湖北黄梅一带。

据知情者回忆说,刘德胜初来黄梅时是在一座古庙中落脚。而这庙的主持僧人武功过人,日常练功时打糙板(用一寸左右的厚木板埋在深土中,板后面码砖块),力气小的人打板子动都不动一下,只有力气加到七、八百斤打板子才会弹动,发出铜钱的响声(糙板背面挂着一串铜钱)。刘德胜出于好奇竟甩动屁股,把糙板铜钱打碍当当作响。老主持觉得奇怪,是谁有这么大的力气能打响我的糙板,细问才知是刘德胜所为。老僧人慧眼识才,觉得刘是个习武的好苗子。自此刘又从师于老僧人门下,使刘的武术技艺又有了一次长足的进步。

后来刘德胜为了生计曾一度在一户人家打过长工,夏天时天旱时常因抢水发生矛盾,这家主人家无男丁,只有一女,因此时常被人多势强者所欺。那次刘见主人唉声叹气。愁眉不展,问明原因是受人欺侮。

刘听后安慰主人说:“放心,明天车水我一人去便可。”

第二天刘一人扛着水车来到塘边,不料一下冲上来5位年青力壮的后生,不准刘车水否则不客气,言语中后来举脚相加要赶刘德胜走。刘见状并不示弱,结果在格斗中他1人竞打倒了5个人。要知道这5个人也都是学过武术的,没有特别功夫,双拳怎敌10拳。刘德胜这一出手,竟一下打出了名声。

自此当地长者,便恳请刘教武收徒,从此刘德胜便开始了传授武术的生涯。当然,自不必说,刘德胜顺理成章地也成了当地的上门女婿。

董和茂正是遇上了这位武功出众的奇人,并在刘的门下开始学习孙家拳。孙家拳和岳家拳相比,最不同点就是攻击性强,放长击远,闪展腾挪,灵活自如,在搏击中动作彪悍,气势威武。主要套路有一堂、二堂、三堂、四堂、五堂;一堂练、二堂练、三堂练、四堂练、五堂练,地盘、洪拳、九滚十八跌等套路,兵器武松有单刀、梅花双刀、九节鞭、三节棍、朴刀、梅花枪、梅花棍等等,在对练套路中有:“单刀破枪”“对杀枪”“空手夺枪”“空手夺匕首”“二人对棍”“徒手对练”“擒拿格斗”等等。在硬气功中多半以抗击打为主,主要套路有“金枪刺喉”“顶心桩”“棍棒击背”等。

董和茂本身有着扎实的岳家拳基础,再加上孙家拳强悍的特点,所以两者结合起来使得董家在武术拳法上有了全新的改进,既有稳固防守,又有凶悍进攻,既有上盘快击,又有下盘勾踢,使武术有了更大实用性。因此,前来董家习武的人更是络绎不绝,前后达数千人之多并不为过。

凡是习武的人往往都有跌打损伤的本领,而董家又是祖传。平日里乡亲如有脱骨损伤之类,董家便会出手相帮,许多穷苦人家遇上这样的事,董家不仅帮助治疗,不收分文,而且还送医送药,救死扶伤。

经过岁月的洗礼,董家的伤科医术也有了很大的提高。他们专治跌打损伤的名声越传越远,以至许多九江人都会不怕路远乘船过江到董家寻求治疗。

慢慢九江来的人多了,董家人也认识到让许多九江人乘船过江很不方便。于是从1955年开始董和茂便离开小池,来到九江老铁桥头的东面,租下一间座北朝南的门面,挂起了“祖传伤科董和茂诊所”的招牌。至今凡是九江上了年纪人都会记得老铁桥头董家的伤科诊所,甚至在我的朋友中,就有不少曾在董家伤科做过推拿,贴过膏药。

(三)

董家的另一个传人董财喜,自小也从父亲那里学到了一身过硬的武功。父亲开伤科诊所自己也不便掺和,长大后干起了驾船的营生。驾船行舟是很苦的行当,长年累月在外,风餐露宿,家里难得照应。

外在生意也不是很好,在1956年便下了船。正好九江滨兴医院伤科缺人,董财喜便来到这里当了伤科医生。1962年才从父亲手里接过了诊所,自此铁桥头的诊所便换成了董财喜的名字。

世代以来董家都有一条不成文的祖训,那便是“做人要诚信礼貌,不可逞强好斗,要行得正、坐得稳。”董财喜不仅以这样的祖训要求子女,对自己的徒弟同样也是这样的要求,习武只为强身,不可逞强闯祸。因此,在他所收的徒弟中,为人都十分正派,没有一个出外闹事闯祸的,武德都很好。董的门徒众多,各行各业都有,有的很有出息,他也从未以此炫耀,摆老资格。

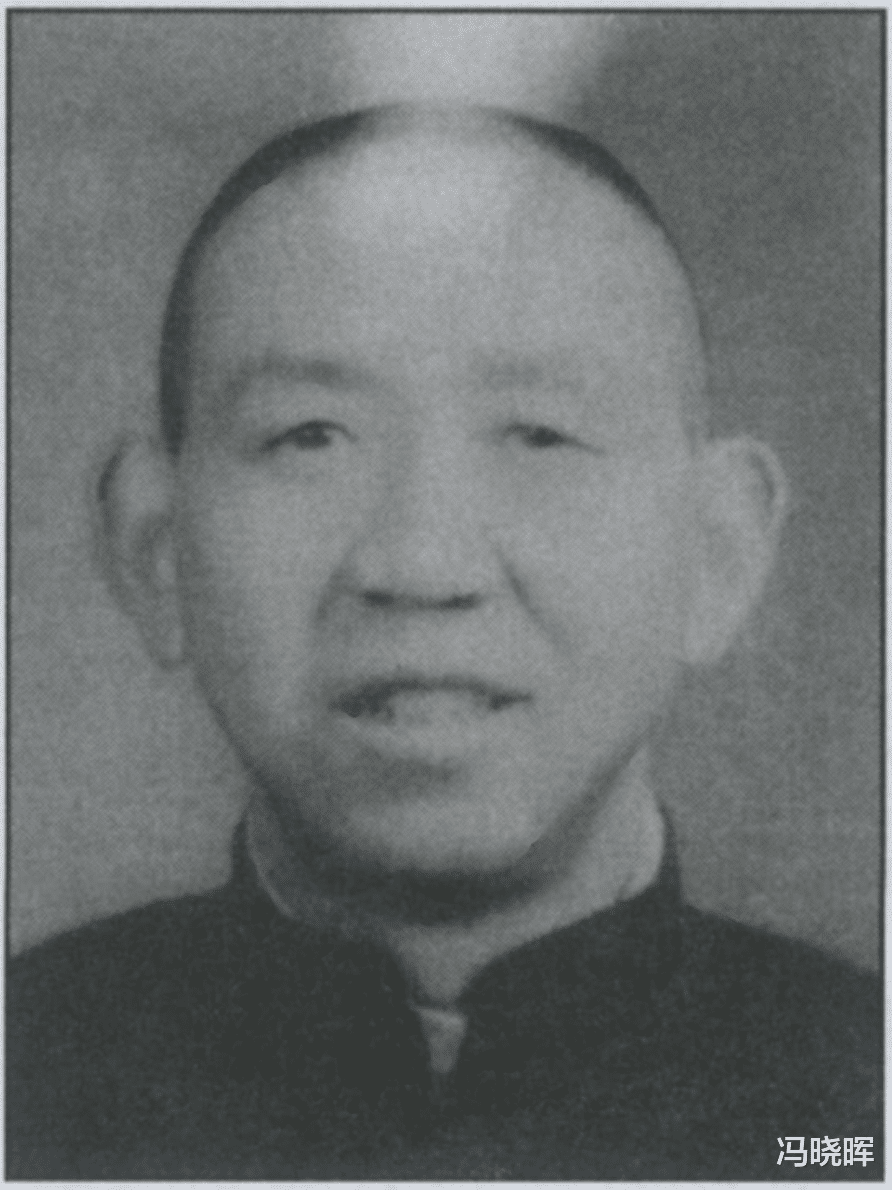

在九江武术界董财喜也算得上是一个赫赫有名的人物,曾担任过九江市武术协会副会长,多次担任全省武术运动会裁判及全市武术比赛裁判。伤科医术在九江也是有目共睹的。而他却是一个为人谦和低调的人。居住在莲花池区域的董财喜家有7个儿女(3男4女),男孩多数习武,继承了孙家拳,成了新一代传人。子女及徒弟们也不负重望众,在全市、全省的武术比赛中,取得了可喜成绩。

长子董佑华,在全省武术比赛中连获二届传统武术二等奖(81年、82年),1980年九江地区武术比赛传统武术一等奖,82年二等奖。三儿子董长宝全省武术比赛,传统武术二等奖(84年)。徒弟吴祖旺,以65岁高龄,荣获九江市2009年度武术比赛“关公刀”金牌、“洪拳”银牌。胡登卫获“五虎拳”金牌,“少林月牙铲”银牌。

在众多门徒中如今有六人从事伤科治疗工作,一儿子在浔阳区医院从事伤科。徒弟周兴国在湖北开办了武术中等专业学院及国防教育培训基地,继续传授着董家教会的孙家拳。使这门传统武术技艺得到了发扬和传承。

如今,虽说董家的伤科诊所不复存在了,武术名家董财喜也已经故去。而许多老九江人却对董家那段武术传奇的辉煌历史记忆很深,尽管过了这么多年。在我的脑海里这深刻印象 直挥之不去,难得磨灭。以上这些叙述,就权作是我对董财喜武术世家历史的一段情缘和记录吧,让他们的昨天永存史册。

愿孙家拳在武术界发扬光大,铸就新的辉煌。

【编后记】

“刘德胜甩动屁股”,这是原文里的表述,编者看到时也觉得有些奇特。

九江武术的故事很多,大多靠口口相传,真正将这些故事写下来的却很少,因此本篇尤为难得。当年九江的武术是否真的很厉害?由于缺乏全省范围的横向比较——武术比赛多为表演性质——也无从准确判别。

不过,编者多少了解一些。昔日九江民风最为彪悍,真正村村习武的地方,是瑞昌沿江一带和黄梅小池口(1935年前属九江)。原因也简单:码头文化就是打打杀杀。清末民国时期,黄梅帮打遍九江城无敌手;瑞昌人为了抢码头,也是不要命的。

因此,编者一再在不同场合强调:码头文化并不是九江文化的真正特质,不能宣传,更不能加以弘扬,说出去真不体面。