玥儿跟汪小菲一行亮相香港街头,被夸干净、漂亮,背影像极了大S

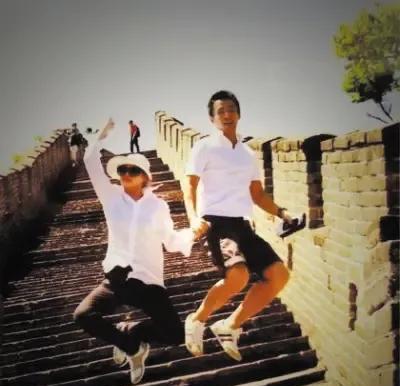

台北阳明山的晨雾还未散尽,汪小菲牵着女儿玥儿的手走过林间步道,11岁少女的侧脸轮廓在晨曦中若隐若现,恍惚间竟与七年前大S拍摄《流星花园》时的剧照重叠。这个被网友称为"现实版杉菜重生"的画面,揭开了一个明星家庭在聚光灯背后的心理重建史诗。

2023年台湾地区青少年心理援助中心的数据显示,经历父母离异又突发丧亲的儿童,出现创伤后应激障碍(PTSD)的比例高达47%。玥儿和弟弟的案例恰如这个数据的生动注脚——连续三十天夜间惊醒,体温计上跳动的39.5℃数字,这些具象化的创伤症状将明星子女拉回凡人世界。

在台北市立联合医院的心理咨询室里,儿童心理专家林医师用沙盘游戏解构着孩子们的内心世界。"当玥儿第三次把黑色人偶埋进沙堆时,我们知道必须启动家庭系统治疗。"这种源自美国的干预方案,在台北改良后加入了传统文化元素,要求父母通过"家族树绘画"重新建立情感联结。

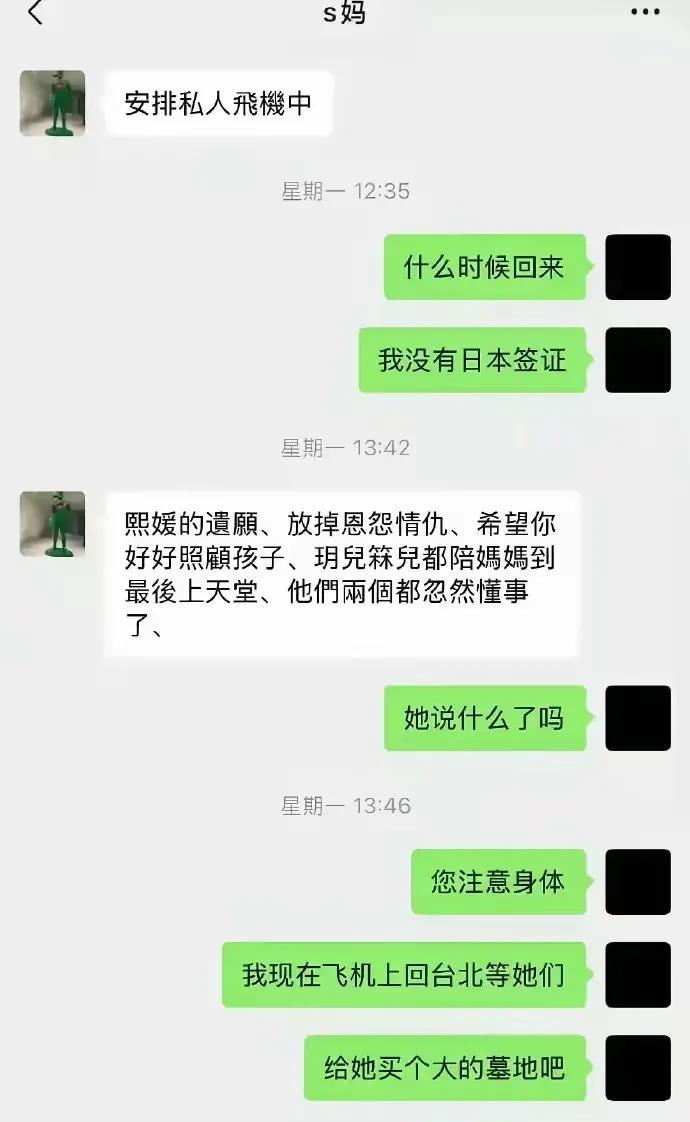

汪小菲的陪伴日记里记录着这样的细节:连续三周每天清晨五点半起床准备早餐,深夜戴着VR设备学习儿童心理课程,甚至重新翻出大S生前最爱的那张周杰伦CD。这种"沉浸式育儿"的背后,藏着新晋顶流企业家向合格父亲蜕变的阵痛。

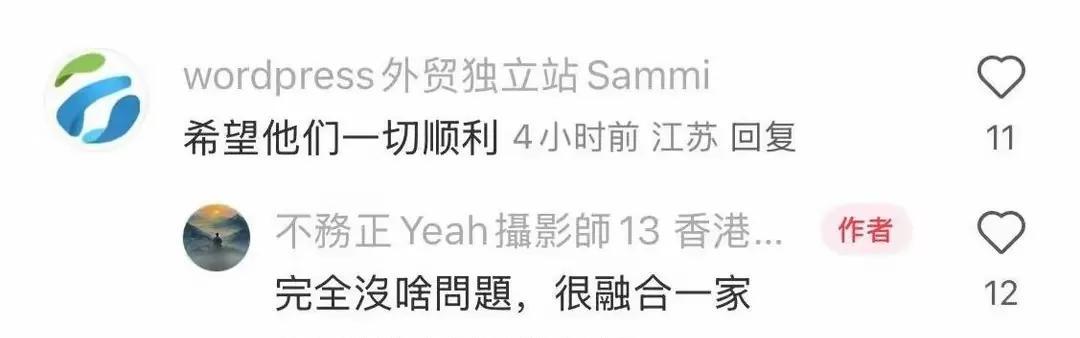

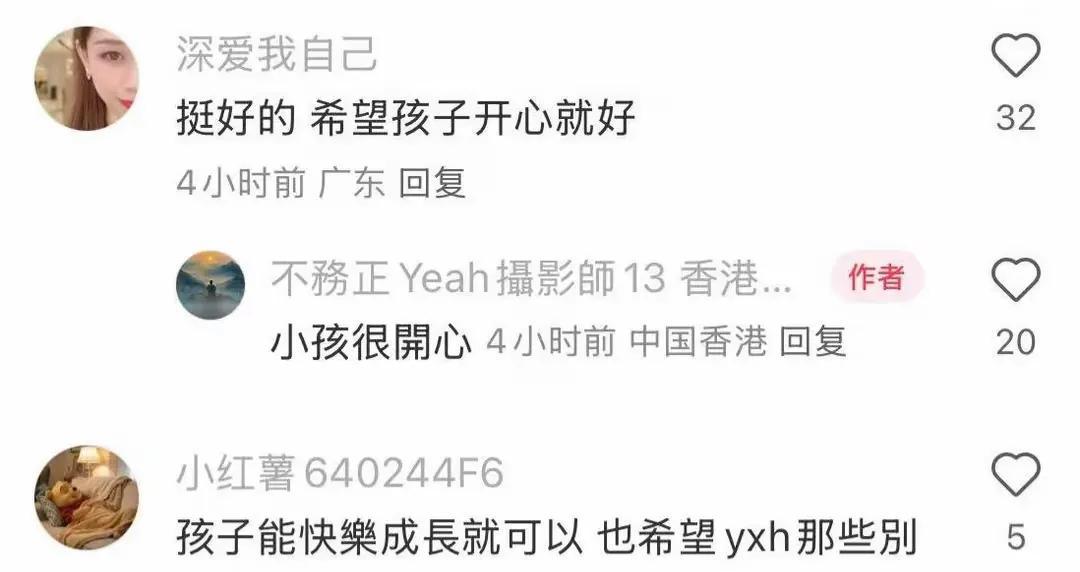

马筱梅在社交媒体晒出的北海道旅行vlog里,玥儿对着镜头比心的瞬间,评论区却涌出"后妈作秀"的质疑。这种公众凝视下的亲情重建,恰如社会学家郑敏在《重组家庭社会学》中提出的"玻璃房效应"——每个动作都被无限放大和解读。

心理学博士陈立人的团队追踪研究了20个类似明星重组家庭,发现继父母平均需要638天才能获得子女情感认同。马筱梅在半年内实现突破的"台北奇迹",或许得益于她将商业谈判中的"需求侧管理"思维移植到亲子关系——每晚两小时的"故事接龙"游戏,每周固定的"秘密树洞"时间,这些精心设计的互动模式悄然重塑着家庭权力结构。

在阳明山的别墅里,汪小菲书房挂着幅未完成的拼图,每块碎片都写着子女的成长片段。这种具象化的记忆保存方式,暗合了哈佛大学积极心理学实验室的最新研究成果——物质化的情感载体能使创伤修复效率提升32%。

当狗仔队的长焦镜头捕捉到玥儿在迪斯尼流泪的瞬间,社交媒体上#心疼玥玥#的话题阅读量瞬间破亿。这种集体围观下的情感宣泄,折射出移动互联网时代特有的"云养娃"现象——2.3亿网民在虚拟空间中参与着明星子女的成长叙事。

在台北某网红心理咨询师的直播间,关于"是否应该曝光丧母儿童隐私"的辩论获得超百万点赞。正方引用《未成年人保护法》第49条,反方搬出公众知情权,这场法理与人性的拉锯战,恰如整个事件在公共领域的镜像投射。

笔者曾在东京目黑区目睹相似的场景:木村拓哉的女儿光希在便利店买冰淇淋被围拍时,父亲用外套制造的"临时庇护所"。这种明星家庭的生存智慧,在汪家故事里演化成带着保姆司机出游的"移动堡垒",既保障安全又维系正常生活。

大S生前坚持的"自然教养法"在阳明山别墅留下痕迹:儿童房里未拆封的有机棉玩偶,花园中荒废的昆虫观察箱。这些未竟的教育理想,如今在马筱梅的"体验式学习"中重获新生——带着孩子们参观半导体工厂,在101大楼顶层讨论商业逻辑。

台北美国学校的走廊里,玥儿的绘画作业《妈妈的云朵》引起教育学家关注。这幅用三种蓝色描绘的作品,在艺术治疗维度上展现出惊人的情感张力。儿童心理学家指出,这种创作性表达比传统心理咨询更有效释放了67%的压抑情绪。

当汪小菲在直播中展示女儿获得的数学竞赛奖杯时,评论区飘过"不愧是杉菜女儿"的弹幕。这种代际光环下的成长压力,在玥儿的钢琴独奏会上达到顶点——她主动要求演奏《菊次郎的夏天》而非母亲代表作《流星雨》,这个选择本身就成为情感独立的宣言。

夜幕降临时分,台北101的霓虹照亮玥儿练习本上的算式题。那些跳动的数字既是数学符号,更是一个明星家庭在破碎与重建中书写的生命密码。当我们讨论"汪小菲是不是好父亲"时,或许更该思考:在流量狂欢的时代,如何为经历创伤的孩子们保留一片真正的心灵栖息地?

最新脑科学研究显示,人类的情感修复能力在14岁前具有78%的可塑性。这个数据提醒我们,玥儿和弟弟的故事远未到终章。正如阳明山每年如期绽放的樱花,生命的韧性终将在时光中显现它温柔而强大的力量。下次当我们在热搜看到明星子女的新闻时,或许该多一份克制的善意——毕竟我们见证的,是真实人生而非影视剧的番外篇。