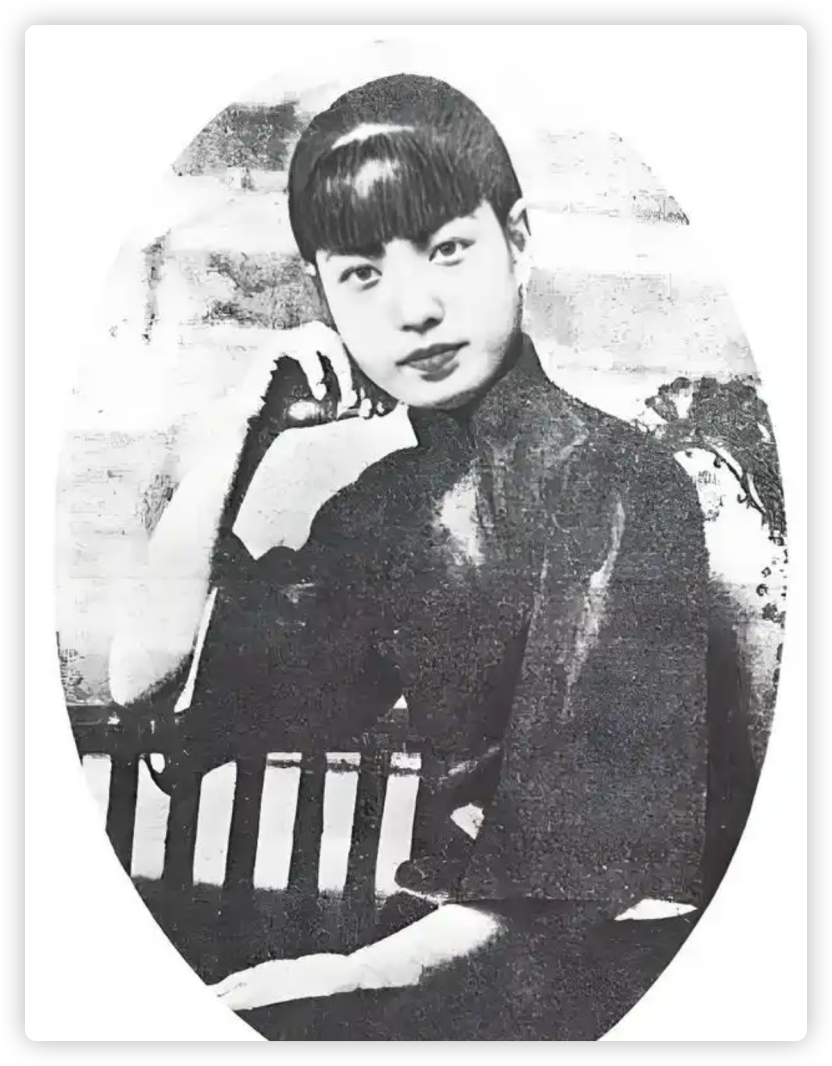

民国女子孟小冬:梨园烽火中的京伶冬皇

1930年清明,北平梅宅,名门精英环绕,24岁的孟小冬突然笑了。

她一身孝服雪白,脸色苍白,对面梅兰芳之妻福芝芳的咆哮:“戏子也配上梅家族谱?你唱一辈子男人,骨子里还是伺候人的贱货!”她的殷红指尖,缓缓滑过指向心房的长枪,突然亮嗓唱起《洪羊洞》——这是它夜流产时,梅兰芳在床头哄她喝参汤哼的调。

戏比天大,命比纸薄。

上海档案馆最新解密的38封情书,撕开了百年前最生猛的女性挣扎:她9岁被亲爹标价50大洋“生死不论”卖进戏班,却在军阀枪口下抢回坤生登台权;与梅兰芳台上演帝王、台下做外室,最终用一纸《休夫声明》震动民国;杜月笙为她烧光20万白银鸦片,死前用青帮黄金铸婚书,也只换来她冷笑:“我要的是江山,不是聘礼。”

台北故宫展出的药方碎片,藏着更惊悚的真相。

药方记录显示,她每日服用的健身药物竟含砒霜!原来这位“冬皇”为练出盖过天下男老生的裂石之音,每天吞毒药灼烧声带。当流量明星假唱修音成常态,我们翻开这个疯子女皇的绝命档案:她如何用戏台当战场,把情爱变筹码,在男人堆里杀出血路,最终活成京剧史上唯一女皇帝?

01惊鸿初现·童伶血泪

1908年冬,上海戏园后巷,孟鸿群望着襁褓中的女婴,长叹一声。

孟家五代梨园,祖父孟七乃名震江南的文武老生,可这一脉传到自己,偏生了个女儿。

他摩挲着案头褪色的《定军山》戏本,忽听怀中婴孩啼声清亮如裂帛,心头一动:“就叫小冬吧,冬日生辉,未尝不可成角儿!”

在这种“子承父业”的期盼中,小冬想起他名伶弟子一样慢慢长大。

1915年秋,天津天仙戏园突发惊变,孟鸿群演至《八蜡庙》褚彪大战费德恭时,眼前骤然发黑。锣鼓声中,他踉跄倒地,血沫溅在黄缎戏袍上。

后台乱作一团时,七岁的小冬攥住父亲染血的护腕,声音稚嫩却铿锵有力:“爹爹歇口气,我去顶上!”

戏台帘幕掀起刹那,满座哗然。

稚童小儿套着半人大的厚底靴,抱拳脆声道:“家父稍恙,我代唱《捉放曹》赔礼!”一开腔竟是老生苍劲之声,唱到“陈宫心中似刀绞”时,台下茶碗盖敲桌声如急雨。班主惊见,二楼包厢里天津卫名票“红豆馆主”溥侗竟起身喝彩:“此女童声带金石气,孟家麒麟儿也!”

随之,孟家幼女赛麒麟!

孟鸿群中风后再难登台,除夕夜将女儿唤至祖宗牌位前。供桌上摆着三件物什:祖父孟七的断翎雉尾、仇月祥的拜师帖、浸透汗血的旧戏服。

“小冬,仇月祥是你姨父,更是余派嫡传。明日拜师,记住——”他剧烈咳嗽着,“戏比天大,死也要死在台上!”

从此,孟小冬拜在仇月祥门下开始吊嗓练功。她的童年生活,每天除了繁重的训练,还增加了用心伺候师傅。

七八岁的小冬在仇月祥注视下,将小腿绑于条凳练腰功。腊月寒风里,她边压腿边背《乌盆记》戏词,冻裂的虎口血珠渗入青砖。某日偷瞥镜中倒立的身影,忽对师父说:“师爷杨小楼《长坂坡》的靠旗,是不是比我的沉三斤?”

功夫不负有心人,两三年之后,终有鲤鱼变腾龙。

到了11岁,孟小冬为养家,当上戏班的主角,半年之内演出130多场。

1919年12月13日,孟小冬要在城隍庙的“小世界”出演《击鼓骂曹》。

后台,油灯将孟小冬的影子拉得老长,她踮脚往镜前补画祢衡的怒眉,胭脂盒下压着当晚的戏单,她的曲目列在第三出。

梳头娘边勒头面边嘀咕:“关老爷寿宴的堂会,偏让十一岁女娃唱骂曹,仇老板心可真大!”

话音未落,前台传来震天喝彩,竟是《连环套》刚散场就有人高喊:“冬皇!冬皇!”

霎时,鼓声起,乾坤震。

孟小冬踩着锣鼓点登场,过重的雉尾翎压得脖颈生疼,却在她甩髯开口的刹那化作祢衡的狂傲。唱到“昔日里韩信受胯下”时,二楼包厢突然砸下一把银角子,茶房惊呼:“黄金荣黄老板赏二十块!”鼓师偷眼望去,见青帮大亨身侧站着个精瘦青年,正死盯着台上。

喝彩声中,小冬回到后台,卸妆油混着汗腥味漫而开,这时,一束白兰花破窗而入。

梳头娘捡起沾着玻璃碴的花束,咂舌道:“哟!这大耳朵后生够楞的!”孟小冬扒着窗棂望去,只见那穿着青布长衫的背影正被黄包车夫推搡,转身时耳廓被灯光照得透亮,活像年画里的招福童子。

当晚,仇月祥盯着花束里的纸条皱眉,泛黄宣纸上歪扭写着“法租界同孚里黄公馆 杜镛敬赠”,下角还画了只滑稽的元宝耳,随手将纸条扔进炭盆。

谁也没料到,这个被戏称“莱阳梨”的水果摊伙计,二十年后会为孟小冬豪掷十万大洋请医,更在弥留之际为她争来一纸婚书。

孟小冬成名了!

那个时代下的社会,除了花红酒绿的纸醉金迷,军阀黑帮的欺男霸女同样是那个年代的并行者。

特别,是对于梨园名伶来说,更是命运浮沉多舛。

1924年秋,在上海的军阀卢永祥送了孟小冬一直玉簪,欲要强纳为妾。面对枪兵队列,孟小冬蟒袍未卸,昂首踏前一步,簪子“咔嚓”碎在青砖上。她忽甩髯口,亮嗓唱起:“眼浊不识真龙相,错把枭雄当霸王!”,落地铿锵有声。

后来在梨园众名角和青帮的保护抗拒之下,卢永祥方才作罢,直到一年后,孟小冬离沪入京。

从此开启了另一段波折的人生!

02情劫焚身·梨园风暴

彼时的北京城,众星云集,余派老生余叔岩红得发紫,梅派大师梅兰芳风头正旺。

孟小冬首次在北京登台演唱《四郎探母》,方才赢得了北京戏迷的认可。

在一次电台合作的试演中,梅兰芳和孟小冬合作,梅兰芳演铁镜公主,孟小冬演杨四郎,乾旦坤生,颠倒阴阳,加上二人当时未穿戏服,场景就更奇妙了,在场所有人连声大喊“绝配”。

后来的合作有意无意中渐多,情愫暗生,彼此爱慕纠缠。

1926年冬,梅兰芳和孟小冬在北京举行了婚礼,有情人终成眷属。

然而,幸运和不幸就像门口的风铃,并不知道今天的风吹向哪里!

梅兰芳执螺子黛,轻抬孟小冬下颌:“祢衡的剑眉该再飞入鬓角些。”镜中倒映着《游龙戏凤》的戏服——他扮的李凤姐云鬓半偏,她饰的正德帝龙袍加身。

岂知,镁光灯骤闪,《晶报》记者从气窗偷拍的“描眉图”,次日化作头版标题:“乾旦坤生颠倒阴阳,梨园伦理危矣!”卫道士的联名信雪片般飞向教育部,要求封杀“淫戏”。

一时风声鹤唳,京城哗然。

梅党魁首冯耿光砸碎茶盏,对孟小冬冷笑:“梅老板的声名比你的命金贵!”

于是,他将人囚进胡同深院,派梳头娘兼作眼线,连梅兰芳的信件也经手篡改(2010年拍卖的泛黄信笺上,“等我巡演归来”被朱笔划作“此生不复相见”)。

孟小冬攥着假信蜷缩炕头,窗外秋雨打湿晾着的箭衣,戏服上的金蟒渐渐褪成灰蛇。

这一隔断,就断了两三年之久。久到,孟小冬忘了戏曲剧目,断了梨园之梦。

1930年梅兰芳的祧母(伯母)病逝。

孟小冬以儿媳之礼,素服闯至东四九条梅府时,福芝芳摔碎孝盆:“外道野魂也配进梅家祠堂?”保镖的枪托砸向她小腹,剧痛中她瞥见梅兰芳长衫一角闪过屏风。

三日后,《大公报》刊出四百字《紧要启事》:“经人介绍,与梅兰芳结婚。名分未定,前途堪危。”文末一滴墨渍似血,正是她咬破指尖按印的凭证。

当夜,孟小冬焚毁所有梅派戏本,火舌卷起当年共演《游龙戏凤》的合照,烟火渺渺中终成灰烬。她提笔蘸灰,重写祢衡骂曹的鼓词:“当年错把龙凤配,原来戏里戏外皆虚妄!”

而灰烬落入案头的白兰花盆——恰是杜月笙十年前所赠。

03涅槃重生·巅峰之战

l拜师余门重生

丧礼上的一幕,让孟小冬看到了大院高墙的阴暗,也体会到了梅家的冰冷绝情,自此与梅兰芳恩断情绝。

离婚后,孟小冬心灰意冷,她决心皈依,吃斋念佛。

这段人生的低谷,是杜月笙给了她温暖,给了她鼓励,传言为了这次分手,他还为孟小冬向梅家讨要数万的补偿费。

在不间断的交往间,杜月笙鼓励孟小冬重振精神唱戏,继续登台。

为此,孟小冬还拜投到余叔岩门下。

1934年,北平椿树头条胡同的余府门前,孟小冬第三次叩门未应。余叔岩夫人陈淑铭的冷拒声头门而出:“余派不收坤生!”

但是,执着的她并未放弃,哪怕青石板上的雪水浸透绣鞋,她仍然坚守初心不改。

1938年,陈淑铭病逝后,经过大佬杜月笙暗中斡旋。杨梧山设宴泰丰楼,余叔岩臂缠黑纱赴约,孟小冬素衣执弟子礼,恭敬有加。

席上,酒过三巡,余叔岩忽以烟枪敲桌:“唱段《洪羊洞》‘病房’!”孟小冬喉间带血唱完,余叔岩闭目叹道:“明日焚香,行三跪九叩礼。”

自此,焚香叩首五年整,冬皇终得余派真传,并且,她还习得了余叔岩独创的“热毛巾定妆法”,并发扬光大。

l杜寿堂会巅峰对决

1947年8月,青帮大佬杜月笙60大寿堂会被视为民国京剧界的“世纪盛会”。

时值国共内战、物价飞涨,但杜月笙仍以赈灾名义举办十天堂会,邀集南北名角。梅兰芳与孟小冬的“错峰演出”成为焦点:梅兰芳演前八天,孟小冬压轴最后两天,既避二人同台尴尬,又暗含艺术较劲的深意。

现场中,杜月笙调集300名青帮弟子维持秩序,黄金荣派系混入剧场投掷臭鸡蛋,却被孟小冬即兴改词《定军山》“老贼休放暗箭来”喝退,引发满堂喝彩。

梅兰芳原定演出《游龙戏凤》,但临时改演《贵妃醉酒》。

后来,戏迷发现其唱腔罕见地加入“云遮月”技巧(余叔岩绝技),似为回应孟小冬拜师余派后的声名鹊起。

梅党元老齐如山事后称:“梅老板不愿与冬皇正面交锋,却暗藏锋芒”。

而孟小冬则凭借《搜孤救孤》一唱封神。

戏中,她饰演的程婴,将余叔岩亲授的“擞音”融入“白虎大堂”唱段,真假声转换如裂帛断金。

琴师王瑞芝回忆:“她唱到‘手执皮鞭将你打’时,鼓师竟忘击节,全场静得能听见针落”。

欢声雷动中,观众要求孟小冬便装亮相。于是,她破例卸去戏服,身着月白旗袍登台。杜月笙在包厢中泪目鼓掌。次日《申报》刊发标题:“冬皇卸甲,梨园失色”

此次堂会后,孟小冬将所有戏服赠予弟子,仅留一柄余叔岩所赠湘妃竹折扇。她在扇面题字:“广陵散于今绝矣”,宣告退隐梨园。

04孤鸾绝唱·香江遗恨

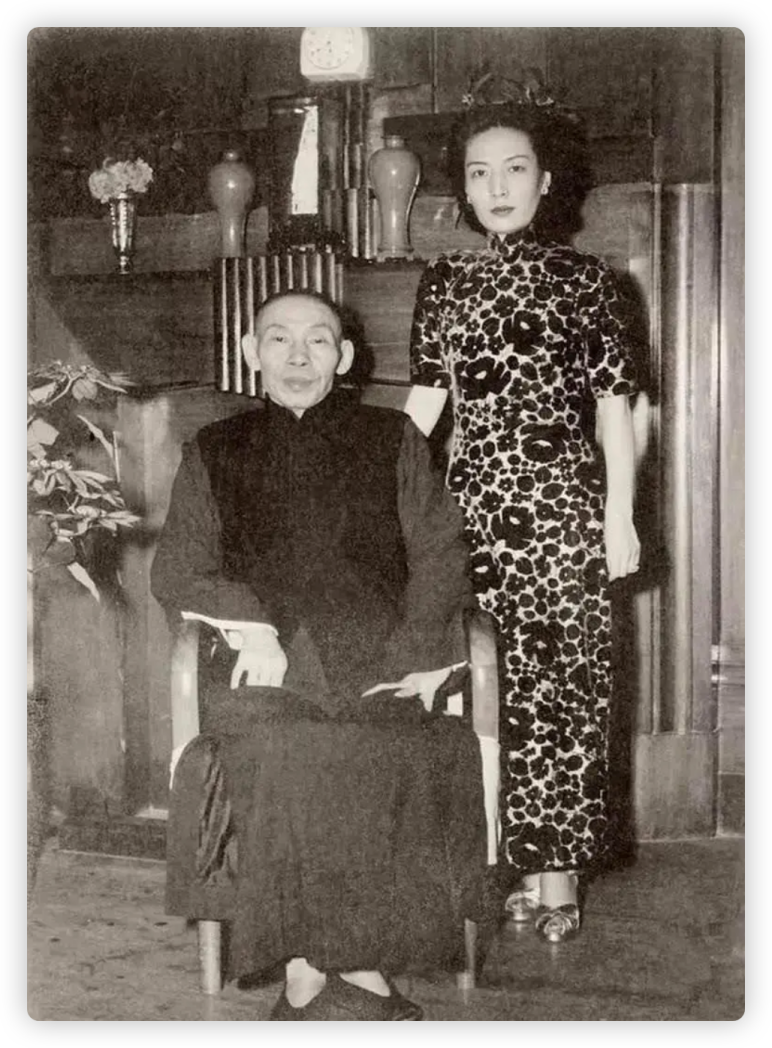

晚年的杜月笙身体不好,完全依靠家人的照顾,姚玉兰和孟小冬分别承担了日夜职责。

孟小冬的身体本身就不好,加上每天熬夜,不仅身体更差了,脾气也变得很不好,因此跟杜家人的关系相处也不是很好。杜月笙始终觉得愧对孟小冬。

1950年6月,香港坚尼地台18号。

杜月笙瘫在藤椅上,咯血染红金箔婚书。他颤声对管家说:“把青帮最后那箱黄金熔了……我要给冬皇铸个‘聘’字。”孟小冬推门而入,旗袍下摆还沾着中药渣:“杜先生,您这聘礼是要买人还是买命?”

婚礼当夜,杜公馆吊灯昏黄。孟小冬执狼毫笔,在黄金铸就的婚书空白处补写:“不求同生,但求各安。”笔尖戳破金箔,杜月笙喉间血沫溅上“安”字。她忽地轻笑:“当年你说听戏要听真龙吟,现在可后悔?”杜月笙攥紧她手腕,气若游丝:“我死后……你才是真皇帝。”

四日后,青帮末代教父咽气归西。

港媒拍到孟小冬独坐殡仪馆,素白旗袍外罩着杜月笙的旧马褂。她折纸成船,放入维多利亚港:“这出《游龙戏凤》,终究是龙归海,凤焚巢。”

杜月笙死后,孟小冬一直在香港生活,并且还开班授徒,为京剧界培养出新一代人才。一直到60年代,才受姚玉兰邀请,迁居台湾,在那里养身礼佛,直至1977年5月26日,因肺气肿及心脏病并发症逝世于台北。

05结语:戏魂永驻,人间再无冬皇孟小冬的一生,是那个时代裂痕中的孤影,命运总在绚烂时陡然转折。

年少时,生于梨园世家,却以童年之躯饱经市井风霜;

芳华之年,嫁于“世家伶王”,未料却被情爱幻灭所当头棒喝;

中年,焚香叩首五年方才攀上余派艺术巅峰,终被病骨拖垮了身体成了戏台绝唱;

梨园暮年方得栖身港湾,转眼间,又成了台北佛堂的孑然青灯。

她这一生,唱绝了老生的苍凉,活透了女子的锋芒。从上海滩九岁救场的童伶,到台北寓所孤身离世的冬皇——台上洒的狗血叫戏,台下咽的真血叫命!