长征路上学党史丨红军长征出发地 生态建设换新颜

长征路上学党史丨红军长征出发地 生态建设换新颜

■中国军网记者 赵镭饷

在汀江国家湿地公园科教馆内一侧的墙壁上,悬挂着三幅长汀县三洲镇不同年份水土环境的照片:1983年的照片上,目之所及是满山荒芜;1999年的照片上,山间绿意初现;2023年的照片上,已是漫山苍翠,绿意葱茏。

拼版照片:长汀县三洲镇生态实践40年(翻拍自汀江国家湿地公园科教馆)。中国军网记者 赵镭饷摄

40年光阴荏苒,从浊水荒山到绿水青山,这是长汀县推动水土流失综合治理,恢复生态,推动乡村振兴发展的成功实践。近日,“而今迈步从头越——长征路上学党史”网上主题宣传福建线活动采访团成员走进长汀这个全国著名红色老区、长征出发地,感受当地生态治理成果。

“脚踩砂孤头,头顶大日头,三餐番薯头,生活没盼头。”一首民间顺口溜生动表现了当年在严重水土流失下人民群众的生产生活环境。“以前山上又热又秃,太阳直射下去,地表温度能达到70摄氏度,鸡蛋要是掉地上,一会儿就能熟。”谈起过去长汀地区的恶劣环境,长汀县三洲镇党委书记汤钦洪笑着说。

如今,当记者走进汀江国家湿地公园的核心区,见到的是湖水依依、荷花摇曳、鱼群畅游……漫步在林间栈道上,习习凉风甚至消解了南方8月的暑气。要在这昔日的“火焰山”上打造一片生态湿地,听起来不可思议,甚至连相关专家都不看好,但在长汀人民的努力下,却将一份天更蓝、水更清、山更美、生活更幸福的生态答卷铺展在这片红色土地上。

“在水土流失十分严重的情况下,我们开创了许多富有长汀特色的治理经验,包括山上先种草以保持水土并为地表降温、通过飞播种植植被等多种手段方法,情况逐步得到好转。”汤钦洪向记者介绍,“蓝天、水源、土壤、空气,这些都与老百姓的生活息息相关,所以说我们推动长汀生态文明建设的初衷就是当地群众对于美好生活的要求。在这个实践过程中,环境面貌改变了,群众生活全方位提高了。”

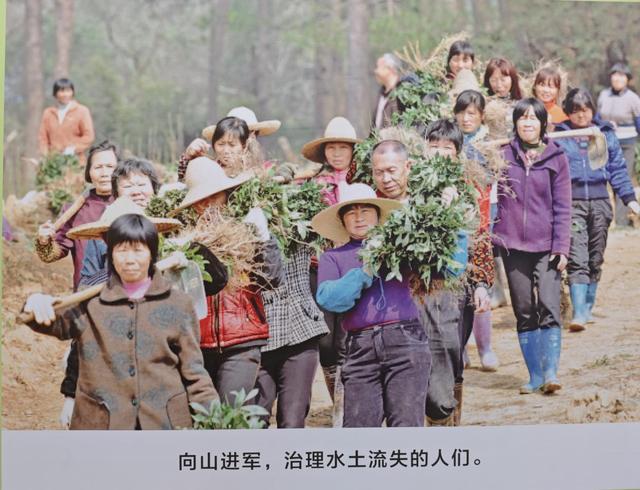

向山进军,治理水土流失的人们(翻拍自长汀水土保持科教园)。中国军网记者 赵镭饷摄

在长汀水土保持科教园内,记者了解到,从2000年开始,长汀县水土流失综合治理工程列入了福建省为民办实事项目,一大批群众积极参与其中。长汀县委、县政府将改善生态与改善民生相结合,治理水土流失与发展区域经济相结合,治理荒山与发展特色产业相结合,诸多惠民措施使广大农民群众从治理水土流失中得到实惠、脱贫致富,从“要我干”变成“我要干”,如此生态治理这项事业才能驰而不息,久久为功。

汀江国家湿地公园以生态和经济效益相结合的水土流失治理理念,发扬“滴水穿石、人一我十”的精神,经过30多年的生态治理,实现了生态环境的历史性转变。如今的湿地公园景区生物多样性丰富、湿地类型多样,随着生态环境不断向好,公园内迎来了许多“新住民”:已查明维管束植物有115科、304属、424种,其中湿地植物有145种;有野生脊椎动物180种,其中湿地动物有鱼类50种、两栖类7种、爬行类1种、鸟类120余种。汀江国家湿地公园的建设,是长汀践行生态文明建设的一个缩影。

人不负青山,青山定不负人。当“火焰山”披上了绿装,随之而来的是带动当地人民群众的收入增多、生活水平的提高。

长汀县河田万亩现代农业产业园。中国军网记者 赵镭饷摄

在河田万亩现代农业产业园核心区,映入记者眼帘的是沃野平畴、阡陌纵横,优质水稻静待收获,这里也是龙岩市连片面积最大的农垦区。“刚来这里承包的时候,水稻只有膝盖高,亩产只有400斤,以前这里就是‘望天田’,只能望天吃饭。水土流失严重的情况下,一下雨,雨水带着冲下来的黄泥水就能把田淹了。”全国种粮大户傅木清说。随着生态环境的改善,水土流失得到有效治理,如今他们一年能种两季稻一季烟叶,由傅木清牵头的农业合作社能够带动周边共计3000余户农民的增收。

长汀县丰盈生态农场。中国军网记者 赵镭饷摄

在紧邻汀江国家湿地公园的丰盈生态农场,记者看到翠绿的葡萄柚挂满枝头,即将迎来丰收的季节。据了解,该农场打造观光体验、采摘休闲为一体的现代休闲农业模式,农场2023年销售水果300万斤,销售额达到1500万元,实现了治理水土、增加收入、吸纳就业等多项经济效益和社会效益。

从原来的浊水荒山变成了绿水青山,现在又变成了花果满山,又马上要变成金山银山,昔日的水土流失重灾区现在已变成风光秀丽、流水潺潺、林果连片的生态旅游胜地,“晴三天就干旱,雨三天就洪涝”的情况已经一去不复返。“对于生态环境,我们是发自内心的想守护它,从老百姓的诉求上说,我们是义不容辞的去守护它。”在向记者谈到未来生态文明建设的努力方向时,汤钦洪坚定地说。

在打好生态治理这场硬仗的历史关头,长汀人民在党的带领下以“敢教日月换新天”的精神,绘就了革命老区的生态新画卷,在共同富裕的道路上越走越稳。这片红色沃土上,未来风景无限好。

来源:中国军网

责任编辑:王韵