# "礼让行人"政策:从失衡到重构的文明博弈#

一、政策初衷与现实困境的碰撞

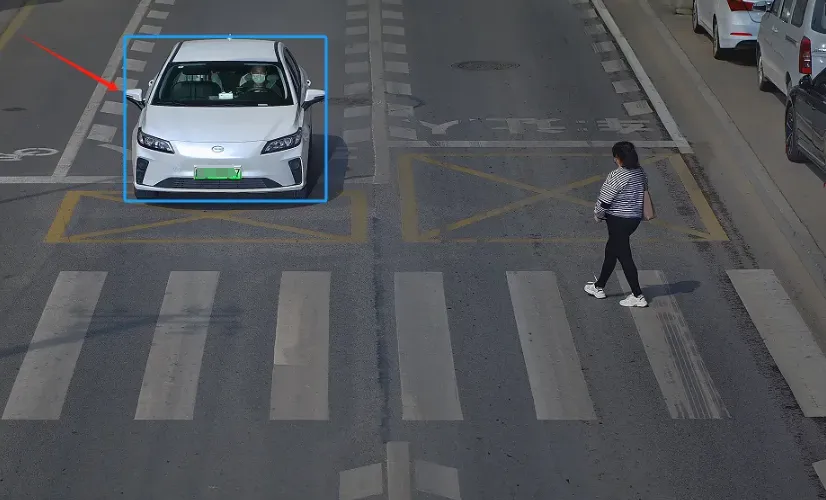

2023年9月,深圳某路口上演的"低头族蜗牛式过街"事件,将"礼让行人"政策推上舆论风口。当事车主讲述的魔幻场景:红灯下玩手机的行人用30秒挪动20米斑马线,恰是当前交通文明困境的缩影。这项始于2013年杭州的城市文明试验,在十年推广中已演变为全国性的制度设计。公安部数据显示,2022年全国因不礼让行人引发的交通事故同比下降21%,但同期因行人违法导致的交通事故却上升了15%。这个矛盾的数据揭示了一个残酷现实:单向约束机制正在制造新的失衡。

二、特权幻觉催生的道路博弈

斑马线本应是生命安全的最后防线,却在某些场景下异化为"特权跑道"。在杭州凤起路商业区,工作日午高峰行人过街流量峰值达每分钟200人次,形成连绵不断的人墙,车辆通行陷入瘫痪。更值得警惕的是行为心理的异化:某市交警支队调研显示,38%受访行人承认"知道车辆必须礼让后,过街时更随意"。这种制度性纵容催生了"低头族漫步""情侣牵手压马路"等畸形现象,将文明礼让异化为道路资源争夺战。

失衡系统的三重困境

1. 规则失衡:现行法规对机动车设置0容忍红线(3分200元处罚),对行人却缺乏实质约束。北京朝阳区试点数据显示,仅3%的行人闯红灯行为受到处罚。

2. 设计失衡:广州天河CBD区域500米路段设置8条斑马线,相当于每62米就存在通行断点。高峰时段车辆平均时速不足15公里,低于共享单车巡航速度。

3. 技术失衡:深圳南山区的智能抓拍系统,因算法缺陷导致23%的误判率,将正常通行的右转车辆判定为违规。

三、双向重构的文明新范式

清华大学交通研究所提出的"动态平衡模型"正在引发业界关注。该模型主张建立"双向约束+智能调节"机制:在保持车辆礼让义务的同时,引入行人过街时间限制系统。苏州工业园区试点显示,设置15秒过街倒计时后,行人平均通过速度提升40%,车辆延误减少28%。这种技术赋能的管理创新,正在重塑道路使用的契约精神。

实现平衡的三重路径

1. 规则再造:杭州最新修订的条例规定,行人慢速通过时,车辆在确保安全前提下可低速(≤5km/h)通过,打破"绝对静止"的教条式管理。

2. 设施升级:上海南京西路安装的智能斑马线,通过压力传感和LED警示,对滞留行人进行声光提醒,将平均通过时间压缩至12秒。

3. 信用联动:深圳试点将行人多次违章记录纳入城市信用体系,三个月内累计3次违规将影响公共服务办理效率。

四、重构中的驾驶智慧进化

在规则转型期,成熟驾驶者正在形成新的防御性驾驶策略。经验表明,距离斑马线50米开始阶梯式减速(80-50-30km/h逐级递减),既能保证行车流畅度,又可降低87%的急刹风险。对于突然闯入的行人,采用"点刹+灯光警示"组合策略,比单纯急刹更能避免追尾事故。北京出租车司机的实战数据显示,保持2秒以上跟车距离时,礼让导致的次生事故率下降61%。

五、走向共生共荣的交通文明

东京涩谷十字路口的"scramble crossing"现象给我们重要启示:当所有车辆静止、行人全方位自由通行时,反而创造了每分钟3000人通过的世界纪录。这种极致的时间分割,展现了规则刚性与人文关怀的完美平衡。未来交通治理需要这样的智慧:用精确的时空切割代替模糊的权利博弈,以科技手段实现路权分配的动态公平。

站在汽车文明与行人权利的十字路口,我们需要的不是非此即彼的对抗,而是建立基于相互尊重的通行契约。当礼让从单向牺牲变为双向成全,当规则设计兼顾效率与安全,道路才能真正成为承载文明进步的快车道。这场静默的变革,终将书写中国式现代交通治理的新范本。