深入揭秘硅谷五大流派的量子计算之争:微软真的领先了吗?

一个阳光明媚的周末午后,硅谷的咖啡馆总是充满活力,各类创业者和科技巨头齐聚一堂,讨论着可能改变未来的技术。

在这个闲适的氛围中,有人提起了量子计算这个话题。

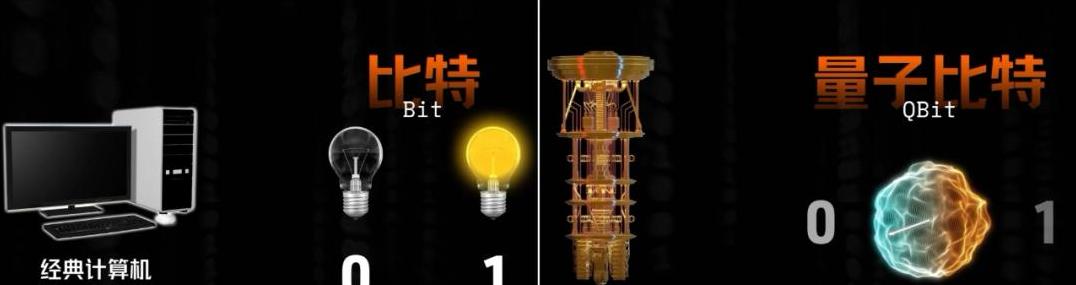

它可不像我们日常用过的电脑或手机,量子计算机的运作方式甚至让专家都争论不休。

微软刚刚宣布了一项量子计算的最新进展,引来了两极分化的评价。

有人认为这是科学的里程碑,有人则质疑这只是话题炒作。

在一波接一波的新闻涌现中,大家似乎都想知道,这背后究竟发生了什么。

我们回到一年前,谷歌发布了他们的量子计算芯片Willow。

媒体铺天盖地地报导谷歌如何用不到五分钟,解决了传统超级计算机需要几千年才能完成的计算问题。

简单地说,这项技术突破引发了整个科技行业的动荡,连许多传统公司股票都跟着涨跌起伏。

Willow的成功不仅给谷歌带来了荣誉,也让其他科技巨头在这一领域的竞争更加激烈。

这就像在科技竞赛中,谷歌领跑了一段距离。

可微软不甘示弱,他们一直在悄悄准备自己的技术,这使得竞争变得更加不可预测。

科技巨头的不同量子计算战略说到硅谷的科技巨头,人们往往会想到不同企业的个性。

在量子计算领域,这种个性体现在各家的技术路线和战略布局上。

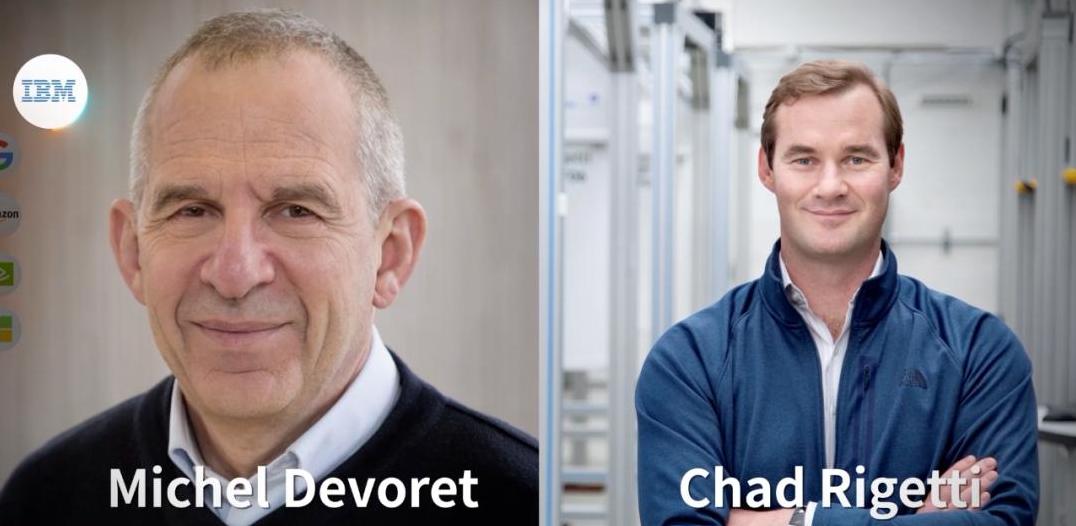

IBM一直以稳健著称,他们在芯片制造上的深厚积累使得他们相信可以通过增强单个量子比特的性能来解决问题。

谷歌则采用了所谓的“快速迭代”策略,更多地依赖可编程性和灵活性,试图快速突破。

再看亚马逊,他们干脆针对量子计算发明了全新的量子比特。

这种打破常规的做法固然有风险,却也代表了一种创新精神。

相比之下,英伟达更多地关注将现有技术与量子计算结合,以期在这个新时代继续发挥重要作用。

至于微软,他们走的是最具争议的路线——拓扑量子计算,这不仅需要时间,也让人们充满期待和怀疑。

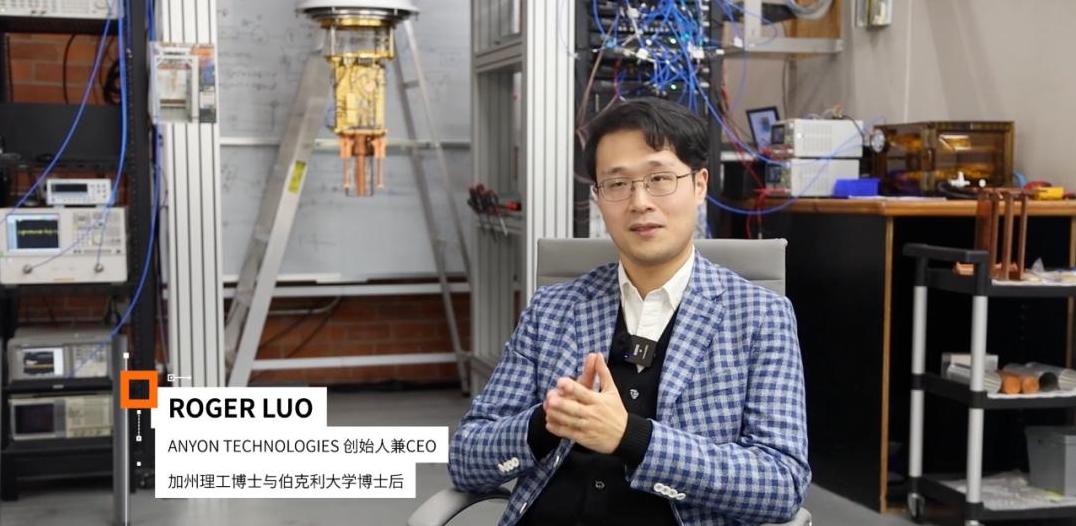

微软的拓扑量子计算:机遇与挑战微软近日发布了他们的最新成果:一种名为Majorana 1的拓扑量子计算芯片。

发表会上,微软展示了如何通过拓扑物理学来实现量子计算的稳定性。

对于那些对量子物理不太了解的人来说,拓扑量子计算听起来有些遥不可及,但实际上它是通过数学上的拓扑结构来提升量子计算的可靠性。

尽管如此,还是出现了一些不小的争议。

批评者指出,微软的证据并不充分,而这一领域早已有太多“发布即撤回”的尴尬经历。

类似情况在学术圈并不罕见,但是放在商业巨头的舞台上,这种质疑就显得尤为刺眼。

无论观点如何分歧,微软的尝试都是朝向让量子计算变得更加实用的一步。

量子计算对未来科技的潜在影响不管是谷歌还是微软,量子计算最终都是要走出实验室,进入我们的日常生活。

那么,它到底会带来什么样的改变呢?

在人工智能领域,量子计算将可能成为突破性引擎。

它不仅能加速计算速度,还可能提供一种全新的学习模式,让AI可以更高效地理解和分析数据。

不仅如此,量子计算的潜力在金融科技和新材料领域同样不可小觑。

从银行的风控到化工行业的新材料研发,量子计算都在帮助人类解决那些用传统方法难以实现的难题。

有分析师甚至乐观地表示,当量子计算能够实用化时,那将是一次技术革命,带来的变化将超出我们的想象。

结尾,即使量子计算今日仍在逐步迈进,未来的前景已经足够令人期待。

有人说它是下一个计算革命,也有人说它还需要更多的验证和时间。

不论是哪一种观点,量子计算激发出来的讨论和研究已然为科技界注入了新的活力。

正如许多伟大的科技一样,它让我们思考,究竟什么样的技术发展才是我们真正需要的。

或许,在不太远的将来,不同技术间的融合会给人类带来更美好和智慧的生活。