丫蛋现状:是3个孩子妈,和师兄王金龙离婚后,转身嫁给同门师弟

2023年双十一预售夜,某直播间里突然响起熟悉的东北二人转调子。屏幕里的张玉娇手持红手绢,在手机镜头前重现了十四年前《不差钱》的经典桥段。短短五分钟,直播间涌入50万观众,成交额突破千万——这不是某个顶流明星的带货专场,而是曾经的春晚小品演员丫蛋的日常直播场景。这个戏剧性的画面,恰好折射出中国传统民间艺人在数字时代的生存突围。

2009年春晚后台,刚结束表演的丫蛋攥着被汗水浸湿的戏服,听着此起彼伏的BB机提示音,那时的她不会想到,十四年后自己会在直播间用5G信号与观众实时互动。这种时空错位感,恰恰印证着文化传播载体的迭代革命。

中国传媒大学2023年发布的《传统艺术数字化生存报告》显示,东北二人转的剧场观众数量较2010年下降73%,但短视频平台相关话题播放量却突破500亿次。这种数据剪刀差揭示了一个残酷现实:不是传统艺术失去魅力,而是传播介质发生了根本性变革。就像丫蛋在直播间重现的《王二姐思夫》选段,通过弹幕互动和虚拟礼物打赏,百年历史的民间艺术正在完成基因重组。

在沈阳某MCN机构的训练室里,我亲眼目睹了这场迁徙的细节。32岁的二人转演员小梅正跟着直播教练学习"控场话术",她的手机支架旁放着泛黄的曲谱,弹幕区不断跳出"求唱《月牙五更》"的请求。这种传统技艺与互联网语境的碰撞,恰似当年赵本山将田间地头的幽默提炼成春晚小品的创作智慧。

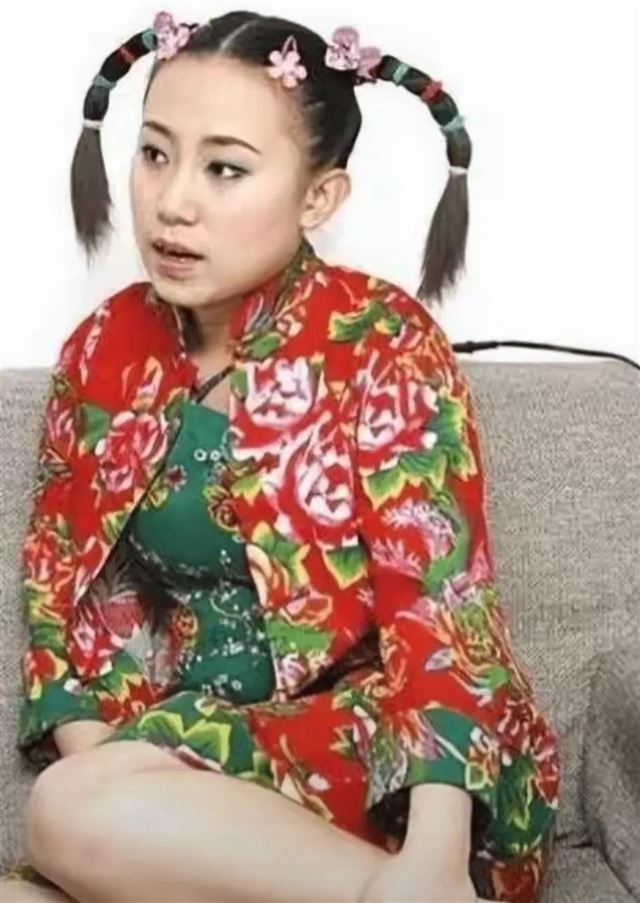

当我们在直播间看见丫蛋熟练地介绍着黑龙江五常大米时,很难将其与当年那个扎着绿头巾的"苏格兰情调"服务员联系起来。这种身份转换背后,暗含着中国女性艺人特有的生存智慧。北京大学社会性别研究中心2024年的调研显示,文娱行业女性从业者的职业转型频率是男性的2.3倍,而情感变故往往成为关键转折点。

丫蛋的两段婚姻经历,在娱乐八卦的外衣下,实质是传统班社制向现代艺人经纪转型的缩影。2013年离婚时,她不仅要处理情感创伤,更要面对赵家班"夫妻档"商业模式的解体。这种双重压力下,她选择签约影视公司尝试单飞,却在古装剧《豆腐西施》的拍摄现场遭遇"喜剧演员转型难"的行业偏见。

值得玩味的是,正是这些挫败经历,反而塑造了她如今在直播赛道的独特优势。当她在直播间即兴表演"东北妈妈催婚"的情景剧时,那些真实的生活体验转化成了共情力极强的表演素材。这种将个人经历转化为创作养分的觉醒,与杨天真提出的"所有经历都是生产资料"理论不谋而合。

在杭州某直播基地的选品会上,丫蛋坚持要在零食专场加入东北冻梨的举动,曾让团队大惑不解。但当晚直播中,这款单价9.9元的地方特产创下10万单的销售纪录。这个案例揭示了下沉市场的内容密码:文化认同产生的消费共鸣,远比明星效应更具爆发力。

中国社科院《2024县域经济报告》指出,三四线城市居民的文化消费决策中,"地域亲近性"权重占比达41%。这正是丫蛋能在直播赛道突围的关键——她保持着最原始的东北方言特色,直播间背景常出现东北火炕元素,甚至带货羽绒服时也不改"翠花"式的直爽话术。这种"土味营销"策略,实则是经过精密计算的流量算法。

观察她的直播后台数据会发现,晚上8-10点的黄金时段,团队会有意安排东北特色产品专场;而在下午的宝妈时段,则主打育儿用品+即兴家庭情景剧。这种将观众画像与内容编排深度绑定的运营思维,让她的粉丝粘性保持在惊人的78%,远超行业平均水平。

结语:在解构与重构之间当我们用"过气艺人再就业"的标签简单定义丫蛋时,可能忽视了这个案例的深层启示:在抖音日活突破8亿的今天,每个手机屏幕都是民间艺术的微型剧场,每场直播都是传统文化的新式汇演。从春晚舞台到直播间,变的不仅是表演场地的大小,更是文化传承的底层逻辑。

在哈尔滨中央大街的百年老剧场里,丫蛋的师弟们仍在进行着传统的"一副架"表演;而在千里之外的杭州直播间,她正用"老铁666"的呼喊唤醒着数字时代的文化记忆。这种传统与潮流的对撞,恰似本山大叔当年那句经典台词:"这个可以有"——是的,民间艺术的春天,在手机屏幕里依然可以有。