采花事件升级,家长的回应为何引人关注?

午后的公园,阳光洒在满地的繁花上。

一位五岁的小男孩正在这里捣腾着,他的手里攥着刚从花坛里扯下的一朵郁金香。

他的父母就在不远处,似乎并没有注意到他正在做什么。

路过的游客们投来不满的目光,有人私下议论,还有人拿出手机拍照。

有个戴眼镜的中年男子终于忍不住,上前制止。

他情绪激动,指责男孩破坏花草,但话语粗暴,还用了侮辱性词汇。

旁观者不禁停下脚步,这果真是小事吗?

言辞与情绪:制止中的冲突与对抗

男子的话让原本平静的公园里一下爆发出激烈对峙。

站在一旁的孩子父亲也不甘示弱,瞬间冲到男子面前理论。

双方情绪都很高涨,言语交锋越来越激烈,旁观的人群也渐渐围拢过来。

有人试图劝阻,但似乎对两位激动的当事人并不起作用。

到底这怒火是因为孩子的不当行为,还是因为别人的指责方式过于猛烈?

围观者既想看看究竟,又对这场冲突心生厌恶。

这事件并没有因为双方矛盾的消褪而结束。

恰恰相反,这段录下的视频被传到了网上,引发了热议。

有人支持男子,认为不文明行为就该指责;也有人责备他用词不当,导致局面失控。

慢慢地,讨论的话题转换到了家庭教育上。

孩子爱采花,究竟是天性使然,还是家庭引导不够呢?

父母在场,但没能及时制止,是否反映了教育的缺失?

这些问题仿佛跨越了小小的公园,一下成为网民们针对社会道德的热烈辩论点。

公共资源与社会秩序的维护责任有网友指出,公园虽不是私有地,却是大家共享的公共资源。

孩子的行为虽属微小,但重复发生就会积累成不可忽视的破坏。

有人提议设置更明显的警示牌,有人则期待监控设施更为完善。

还有人关注的是,遇到不文明行为,该如何妥善处理。

冷静和理智或许会成为解决问题的关键。

相比指责,他的父母是否有良好的机会去教育孩子,游客是否在张扬正义的同时也能保持对人的尊重,这些都是值得反思的。

回到刚才的事件,情绪化的制止带来了更大的社交媒体风暴,而不是公园里一时的宁静。

活在当下的我们,究竟该如何在心平气和中找到解决问题的智慧,这对每一个在公园里悠闲踱步的人都是一次温柔的提醒。

未来,也许需要家长加强对孩子的行为约束,也需要每个善意指出问题的人以更温和的方式进行沟通。

毕竟,不论是对孩子的教育还是公共道德的维系,最终目的是为了让我们的公共空间更和谐,共享的温暖也更持久。

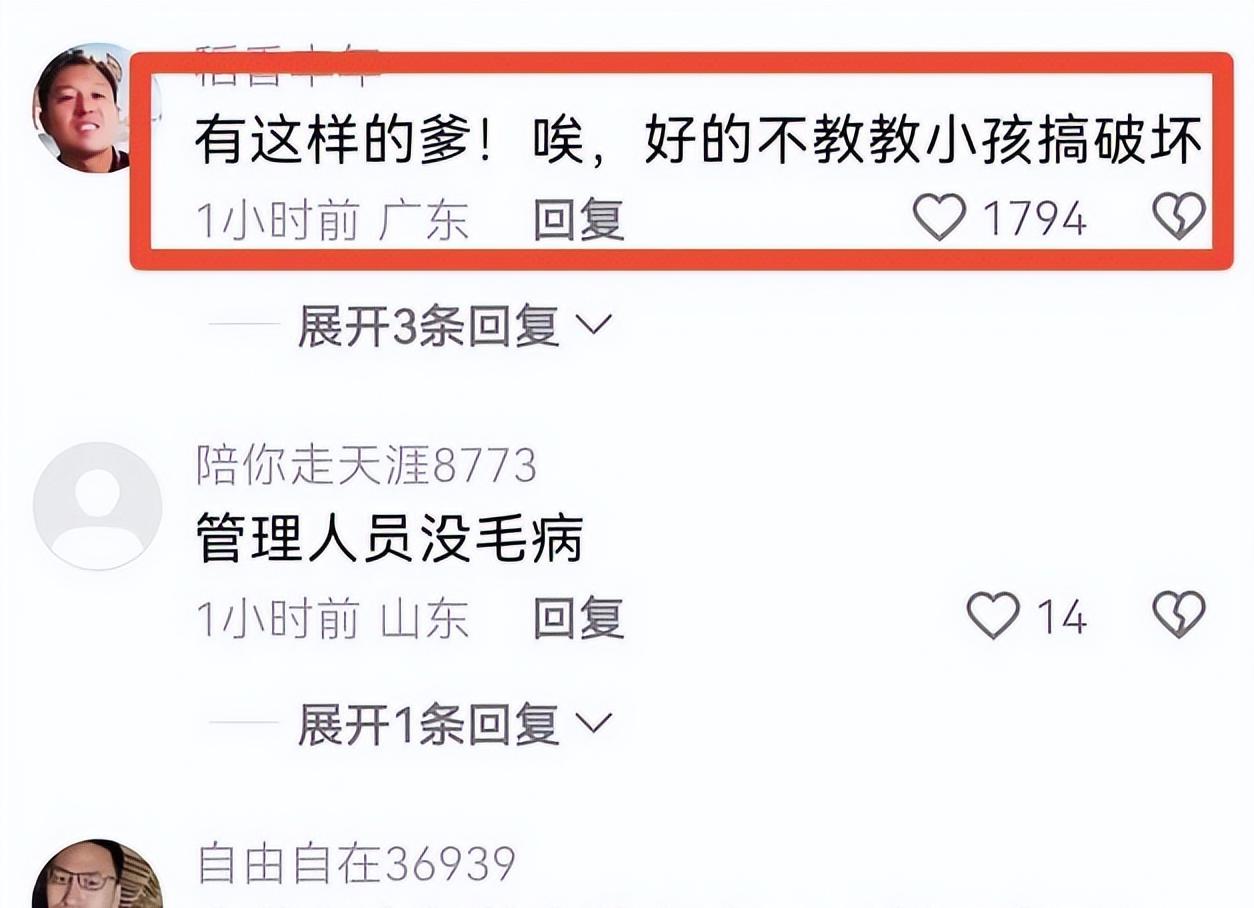

网友评论

-

2025-04-03 19:19:44

2025-04-03 19:19:44不是有那么句话,当发现熊孩子的时候,纵观整个家庭,他是病情最轻的[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]