王昭君:名字背后的历史密码与隐喻

历史

04-03

阅读:1

评论:0

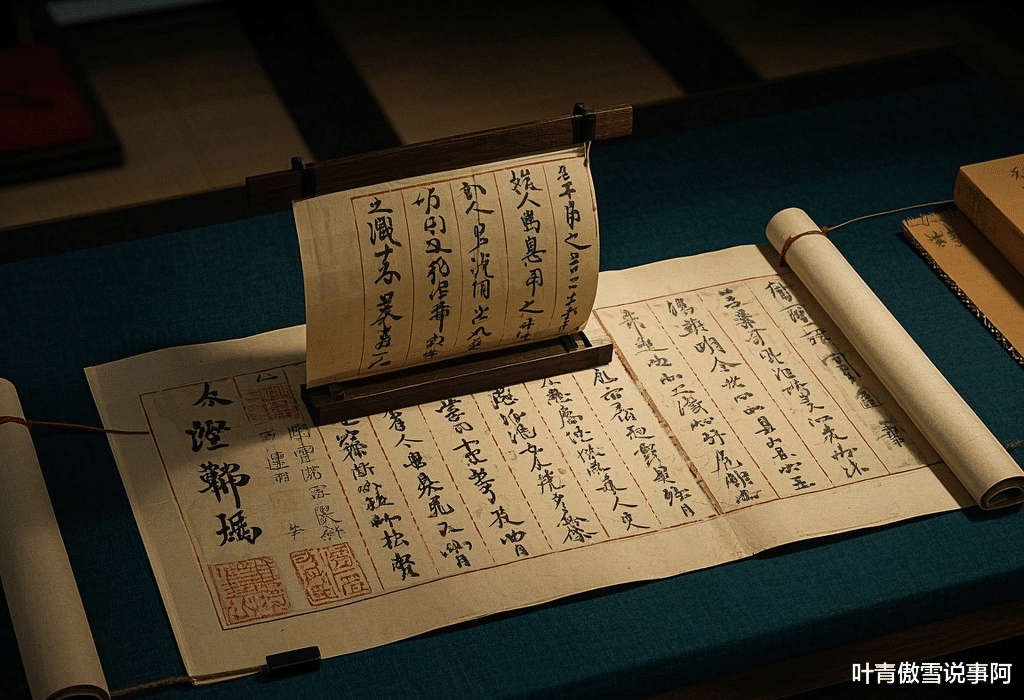

一、史籍中的姓名迷雾

王昭君的姓名在正史中记载不一:

西汉:《汉书·元帝纪》称“王樯”,《匈奴传》作“王墙”;

东汉:《后汉书》则记为“王嫱”

“樯”本指船桅,推测其名或源于“以船运入宫掖”的出身而“嫱”为汉代女官名,暗示其入宫后身份转变。晋代因避司马昭讳,改称“明君”,后世多称“昭君”

二、“昭君”封号的政治意涵

字义:“昭”为光明,象征汉室权威;“君”指代王姓,凸显其作为汉匈纽带的政治使命

功能:与单于称号“宁胡阏氏”呼应,寄寓“汉匈永宁”之愿。汉元帝为此改元“竟宁”,强化和亲的政治象征

三、本名湮没的深层逻辑

宫女制度:汉代后宫女子入宫后即失本名,以编号或特征代称(如“拳夫人”)。昭君初入宫时称“王樯”,正是其“船运入宫”身份的标记

史料缺失:正史仅记录其政治身份,未载本名。出土汉简中同期宫女名多带“嫱”“婢”等字,印证宫女名讳的卑微性

文化重构:晋代避讳后,“昭君”成为主流称谓,其本名随历史书写被系统性遗忘

四、争议与考辨

毛延寿传说:《西京杂记》载毛延寿因未受贿丑化昭君画像,但此书属小说家言,正史无载。学者推测此故事反映宫女选拔的潜规则

籍贯之争:湖北兴山与四川一带均有昭君故里传说,但“王樯”之名更符南方水运文化特征,与三峡船工命名传统吻合

五、历史镜像:从个体到符号

个体消解:本名湮没,仅以政治封号留名,体现皇权对个体的规训;

文化重构:后世文学将其塑造成“落雁”形象,赋予其道德化叙事(如“自请和亲”),强化民族共同体意识

结语:无名者的历史重量王昭君的姓名之谜,折射出古代宫廷女性的集体困境——她们既是政治联姻的棋子,也是文化交融的桥梁。当“昭君”从船工之女蜕变为和平象征,其名字的流变本身已成为一部微型史。正如居延汉简所载:“名者,实之宾也”,历史书写中的“昭君”,早已超越个体,成为文明对话的永恒符号。