33岁男子殉情遗书曝光:当爱情成为生命的全部,是深情还是危险?

让我们用时间轴还原这场当代"梁祝悲剧":

2025年1月谢家振开始带着妻子遗像完成"遗愿清单":

去泰国清迈双龙寺求姻缘绳(特意买了两枚生肖戒指)

参加妻子最爱的歌手见面会(请求艺人与遗像合影)

每周三买蛋挞(妻子生前每周三公司下午茶日)

2025年3月个人账号转为"寄不出去的情书集",日均发布2.3条思念动态心理咨询记录显示:"来访者明确表示咨询目的为证明自己清醒"

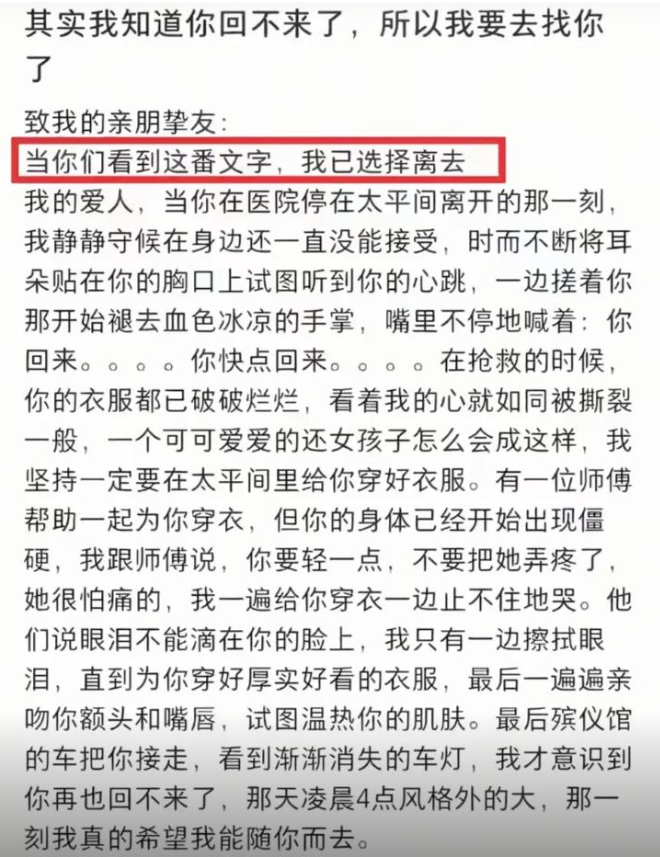

2025年4月13日在妻子农历生日当天服毒,遗书请求:"请将生肖戒指随我下葬"

北京哀伤治疗中心王主任指出,谢家振的行为轨迹完美符合"复杂性哀伤障碍"诊断标准:

⚠️ 博物馆行为保留所有遗物并系统性陈列(区别于健康的保留部分纪念品)

⚠️ 仪式性重复坚持做两人份的饭、开妻子爱看的电视剧(强迫性维持"她在场"假象)

⚠️ 未完成执念疯狂打卡遗愿清单(试图在有限时间完成无限情感投射)

更令人心惊的是:他的心理咨询不是为走出阴影,而是为"证明自杀决定的合理性"——这就像请法官为死刑判决做公证。

我们在感动于这般"生死相随"时,是否思考过:

当爱情变成救命稻草遗书中"六亲缘浅"透露关键信息:

23岁家族企业破产后父母远走

婚前社交账号零家庭互动记录

所有节日照片都只有夫妻二人

这印证了心理学上的情感转移现象——将原生家庭缺失的安全感全部压注在婚姻上。

失衡的亲密关系比较谢家振与小涵的社交轨迹:

维度

谢家振

小涵

社交圈

0同事聚会记录

每周闺蜜下午茶

兴趣爱好

全部围绕妻子喜好

保持独立阅读习惯

应急联系人

仅填写妻子

父母+闺蜜+丈夫

这种"藤缠树"式的关系,注定在风暴来临时双双倾倒。

【文化反思】被神化的殉情:从古典美学到现代病理对比不同文化对殉情的态度:

东方浪漫化叙事

《梁祝》化蝶被奉为爱情经典

日本"心中"传统衍生出殉情圣地

⚖️ 现代心理学视角

WHO已将"延长哀伤障碍"列为精神疾病

德国规定自杀干预是公民义务

特别值得玩味的是:岳母的劝阻反而强化了他的决心——"所有人都说该放下,越这样我越要证明真爱的存在"。

【生命教育】我们可以这样纪念逝去的爱如果你身边有类似情况,请传递这些健康悼念方式:

️ 设立纪念角落而非纪念馆允许保留一件代表性遗物(如最常戴的围巾),而非全部物品

制定"哀伤时刻表"

前3天:允许崩溃

3个月:恢复基本社交

1周年:完成一件对方期待的事

书写"未寄出的信"用文字宣泄情感,但每封结尾要写:"我会带着你的爱继续生活"

【互动话题】"爱情该有多重?"最后请思考:如果评分,你会给"爱情"在生命中的权重打几分?(10分制) 你见过最健康的悼念方式是什么? 想对谢家振的父母说些什么?