年轻人为啥不结婚?3亿人拒婚,离婚率快40%!

你敢信吗?中国有3亿人选择不结婚,离婚率更是接近40%!这不是危言耸听,而是2025年最真实的社会图景。当婚姻从“人生必选项”变成“风险投资”,年轻人究竟在怕什么?

民政部数据显示,2024年全国结婚登记仅610.6万对,比2013年峰值下降近60%。更惊人的是,离婚登记达262.1万对,平均每天有7180对夫妻分道扬镳。这意味着每100对新人中,就有39对最终选择离婚,婚姻的“保质期”越来越短。

这种趋势在年轻人中尤为明显。2025年一季度,全国结婚登记同比减少15.9万对,而离婚登记却增加了5.7万对。在杭州、深圳等一线城市,30-34岁未婚人口比例高达23.9%,很多人自嘲“不是不想结,而是不敢结”。

婚姻的“门槛”正在变得越来越高。在北京、上海等城市,一套婚房的首付可能需要掏空几个家庭的积蓄,房贷压力更让年轻人喘不过气。2024年全国平均房价收入比达10.3,意味着普通工薪阶层需十年以上积蓄才能购房。

彩礼更是让婚姻变成“经济豪赌”。江西农村的彩礼普遍高达50-60万元,男方为支付彩礼举债,婚后经济纠纷频发,导致离婚率飙升。更别提育儿成本——0-17岁孩子的养育成本平均48.5万元,若抚养至大学毕业则需62.7万元,相当于人均GDP的6.9倍。

传统婚姻中“男主外女主内”的模式正在瓦解。中国女性劳动参与率高达68%,远高于世界主要经济体。2025年,女性线上消费能力持续攀升,全网女性用户规模达6.24亿,人均使用时长超全网用户2.2小时。经济独立让女性更有底气拒绝“将就式婚姻”,66.7%的离婚由女性主动提出。

这种变化在城市尤为显著。北京、上海等一线城市的女性职场参与度超70%,她们更注重婚姻中的平等与精神契合,而非经济依赖。越来越多女性选择“单身生育”或“协议同居”,婚姻不再是人生的唯一选项。

为了降低冲动离婚率,2021年实施的“离婚冷静期”要求协议离婚需经历30天冷静期。数据显示,协议离婚比例从2020年的86.1%降至2023年的71.94%。但这一政策也引发争议:部分人认为它延长了痛苦,甚至成为家庭暴力的“窗口期”。更讽刺的是,诉讼离婚率上升,司法负担加重,而结婚率和生育率仍持续走低。

年轻人的婚恋观正在经历深刻变革。社会学研究指出,婚姻与恋爱本质上是矛盾的——恋爱追求自由,而婚姻需要构建利益共同体。这种矛盾让年轻人对婚姻更加谨慎,56.3%的受访者认为“结婚需要足够经济基础”,一线城市年轻人预估的“结婚安全存款”中位数达52万元。

与此同时,社会对多元生活方式的包容度提高。“女大男小”婚姻增多,婚前协议普及率从2020年的5%升至2025年的21%,单身生育、协议同居等模式逐渐被接纳。年轻人更愿将资金投入技能提升或购房首付,而非婚礼排场。

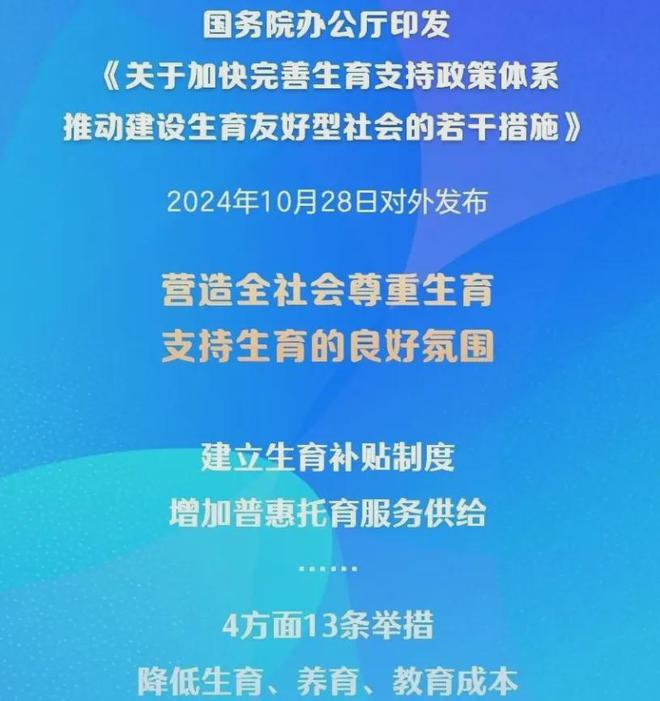

面对低结婚率和高离婚率,政府开始从“催婚”转向“减负”。2024年国务院印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》,延长婚假、产假,提供生育补贴,优化托育服务。例如,山西明确婚假30天,湖北武汉对二孩、三孩家庭发放购房补贴。这些政策试图缓解年轻人的经济压力,营造更友好的婚育环境。

婚姻从来不是人生的必选项,而是一种选择。当3亿人选择不结婚,当离婚率接近40%,这不是对婚姻的否定,而是年轻人对幸福的重新定义。他们拒绝“将就”,追求自我价值,这恰恰是社会进步的体现。未来,或许我们更需要关注如何让婚姻成为“加分项”而非“必需品”,让每个人都能在自己的人生道路上找到属于自己的幸福。

(注:本文数据均来自民政部官网、国家统计局、澎湃新闻等权威媒体,技术细节参考《2025青年婚育意愿报告》《中国生育成本报告》及社会学研究成果。)