毛泽东:世界上最杰出而伟大的军事家

1963年12月,毛泽东在与外宾交流时提到:我这一生大部分时间都在战场上度过,总共打了22年的仗。从最初没有打仗的念头到下定决心,从不懂军事到精通战术,这一过程贯穿了我的生涯。毛泽东最辉煌的成就集中在军事领域,他的军事理论在毛泽东思想中占据核心地位,内容详尽且系统。战争岁月是毛泽东人生中最充满活力、最令人铭记的时期。他在党和军队中的领导地位,以及他在人民中的崇高声望,很大程度上得益于他卓越的军事指挥才能和科学的军事理论。毛泽东无疑是全球范围内最杰出的军事家之一。

他的一生几乎都在战场上度过毛泽东原本并没有从军的打算,那么他是如何走上军事道路的?他自己多次提到,是蒋介石“把他逼上了梁山”。他曾说:“我们最初都不是军人,大家都是爱好和平的普通人,有农民、工人、教师和商人。我自己是小学教师,从未想过要拿枪打仗。但后来蒋介石不让我们活,也不让人民活,我们只好拿起武器。”这就是所谓的“逼上梁山”。在1945年的重庆谈判期间,毛泽东抽空去见了国民党内一贯反共的陈立夫。他以回忆的口吻谈起了大革命时期国共合作的往事,自然也提到了后来的分裂。他说:“我们上山打游击,是国民党剿共逼出来的,就像‘逼上梁山’。就像孙悟空大闹天宫,玉皇大帝封他为弼马温,孙悟空不服,自封为齐天大圣。可你们连弼马温都不让我们做,我们只能扛枪上山了。”这番话让陈立夫无言以对。

毛泽东在对外交流中多次提到,正是蒋介石和国民党迫使他们走上了武装斗争的道路。他回忆说,共产党最初对军事一窍不通,完全是个外行。然而,由于帝国主义和国民党的压迫,他们别无选择,只能拿起武器。在与日本共产党人士交谈时,毛泽东进一步阐述,建党初期他们对革命的理解十分有限,既不清楚具体如何开展革命,也没有考虑过农村包围城市的战略,更没预料到自己会卷入战争。正是外部势力的逼迫,才使他们走上了武装斗争的道路。毛泽东坦言,他原本只是一名小学教师,对军事毫无经验。但经过十年的游击战实践,他们逐渐掌握了战争的艺术。这段经历证明,打仗这项技能是可以通过实践学习和掌握的。

1937年5月9日,毛泽东在延安与几位曾参与秋收起义的战友拍摄了一张合影,照片中他位于左数第三位。

毛泽东曾表示,自己并非自愿投身战场,而是被蒋介石逼迫走上这条道路。他感慨道:“我的一生几乎都在战争中度过。”1963年3月,毛泽东与外国友人交谈时提到,他在山区进行游击战长达22年,直到1949年才成功将蒋介石赶出大陆。同年12月5日,他在另一次与外国客人的对话中再次强调:“我的一生几乎都在战争中度过,总共打了22年。从最初的不愿打仗到下定决心,从不懂战术到精通军事。”

在毛泽东生命的最后阶段,他经常提起自己在军事方面的见解。1975年10月,当时已经82岁的毛泽东在与联邦德国总理施密特交谈时,自信地表示,他不仅了解作战方法,更懂得如何取得胜利。

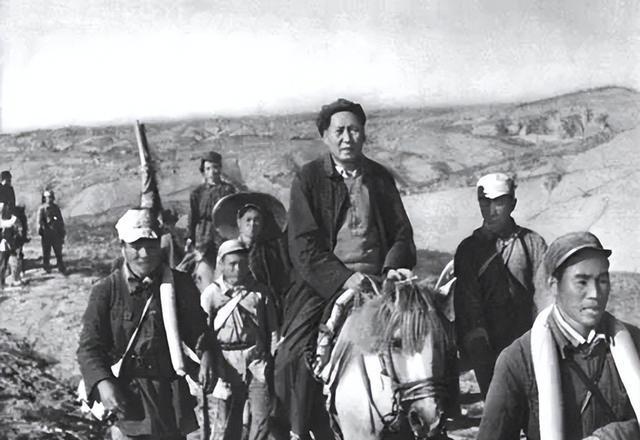

毛泽东的自信心和自豪感是有充分依据的。他人生中最关键的阶段几乎都在战火中度过。从1927年9月发动秋收起义,带领部队登上井冈山,点燃革命火种,到1949年10月中华人民共和国成立,毛泽东经历了长达二十多年的战争岁月。这段时间恰好是他34岁到56岁的黄金年龄,也是他军事生涯中最重要的时期。可以说,毛泽东将一生中最宝贵的青壮年时光都奉献给了中国革命事业,这正是他能够自信满满的根本原因。

让我们看看毛泽东如何评价自己的军事生涯。1960年5月,毛泽东与二战时期的英国名将蒙哥马利元帅会面。蒙哥马利对毛泽东说:“我是个军人,我明白这一点。你也是军人,你也应该明白。”毛泽东回应道:“你有30年的军龄,比我长,我只有25年。”这里提到的25年包括了新中国成立后三年的抗美援朝战争。听到毛泽东的话,蒙哥马利显得很高兴,自豪地笑着说:“我的军龄不止30年,而是52年。”毛泽东听后“噢”了一声,接着说道:“可我还是共产党军事委员会的主席。”虽然毛泽东可能是在开玩笑,但这个玩笑透露出他对自己的军事生涯感到自豪。

1964年,毛泽东在接待法国议员代表团时,针对法国在中法建交问题上摇摆不定的态度,直言不讳地表示:"我是军人出身,打了22年仗,戴高乐将军也是军人,我们说话就该直来直去,没必要搞那些外交辞令。"同年7月,他在与外国友人的交谈中再次提到:"我经历了25年的战争生涯,其中包括朝鲜战争的3年。起初我并不懂打仗,是经过这25年的实战才学会的。"

毛泽东将自己最宝贵的时光都投入到了中国革命战争中,这让他有足够的底气自信地表示,他深谙战争之道,懂得如何取得胜利。对此,周恩来在中央苏区时期就曾评价:“毛泽东多年的经验主要集中在军事作战上,他的兴趣也在于指挥战争。”

毛泽东一生中,对战争年代的记忆尤为深刻。与和平时期相比,他更怀念那些充满硝烟的日子。他曾向斯诺坦言,自己最钟爱的还是军旅生活。在战争结束后,毛泽东不再骑马,而是改乘汽车、火车和飞机,甚至身体也出现了不适。他回忆说,每天步行十里、骑马二十里,那种感觉无比舒畅。即便到了晚年,毛泽东依然对那段军事生涯念念不忘。1976年初,毛泽东观看了他人生中的最后一部电影——《难忘的战斗》。影片中激烈的战斗画面,瞬间唤醒了他对战争岁月的回忆。当看到解放军进城的镜头时,他情绪失控,泪流不止,工作人员不得不提前将他推离放映厅。晚年的毛泽东,时常不由自主地回想起自己“壮岁旌旗拥万夫”的军事岁月,并吟诵起那些描绘战争场景的古诗词,如“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”。显然,军事生涯是毛泽东一生中难以割舍的美好回忆。

“用兵如神”这一说法背后隐藏着深层次的军事智慧。历史上,许多著名将领如诸葛亮、岳飞等,都被誉为用兵如神。这种赞誉并非空穴来风,而是基于他们在战场上的卓越表现和战略眼光。首先,这些将领通常具备深厚的军事理论知识,能够灵活运用各种战术。其次,他们对敌我双方的实力有清晰的认识,能够准确判断战场形势。再者,他们善于利用地形、天气等自然条件,为己方创造有利的战斗环境。此外,这些将领还注重士兵的训练和心理状态,确保部队在关键时刻能够发挥最大战斗力。最后,他们的决策往往迅速果断,能够在复杂多变的战场环境中抓住战机。综上所述,“用兵如神”并非神话,而是将领们通过长期实践和不断学习积累的宝贵经验。这些经验不仅适用于古代战场,对现代军事战略也有重要的借鉴意义。

毛泽东原本并未打算参与战争,但在蒋介石的压力下,他被迫投身于战火之中,度过了生命中最为关键的岁月,并最终引领中国革命战争走向胜利。那么,一个从未接受过正规军事教育的毛泽东,为何能在战场上表现得如此出色?他的卓越军事才能究竟源自何处?这看似是个谜团。实际上,尽管毛泽东在军事上展现出非凡的智慧,但他并非神明。他之所以能成为世界历史上最杰出的军事家之一,关键在于他极度重视实战经验,善于从战争中汲取教训,并将其提炼为系统的理论。

毛泽东虽然只有中等师范学历,但他骨子里是个地道的读书人,一生都与书籍为伴。他曾表示,宁可饿肚子、少睡觉,也不能不读书。无论是和平时期还是战争年代,他始终手不释卷,把读书当作生活中不可或缺的一部分。在他看来,作为军事指挥者,研读兵书固然重要,但实战经验才是关键。他直言,刚开始指挥作战时,并没有深入研究过《孙子兵法》或《三国演义》,主要依靠的是在长期革命战争中积累的实际经验。

1938年,毛泽东在延安的窑洞里写下了《论持久战》。这部作品成为当时中国抗战的重要指导文件,为全国抗日斗争提供了战略方向。

毛泽东非常重视从实际战斗中提炼经验,并将其转化为系统的理论。有一次,他与程思远交谈时问道:“你知道我靠什么生存吗?”程思远表示不解,毛泽东解释道:“我依赖总结经验来生存。”初上井冈山时,毛泽东更像一个充满书卷气的学者,他曾自嘲:“我对军事一窍不通,我不是军人,文人只能舞文弄墨,不能持枪。”在与朱德的部队会师时,毛泽东作为师长,第一次佩戴手枪,幽默地对朱德说:“背上手枪,师长见军长。”仪式结束后,他立即将枪交给警卫员,之后也很少再碰枪。然而,通过对井冈山斗争经验的深入分析,毛泽东总结出了游击战的“十六字诀”,这为他军事思想的形成打下了坚实的基础。

毛泽东的多部经典军事论著,都是基于中国革命战争的实际经验撰写的。如果没有这些具体的战争实践,这些著作也就无从谈起。1956年9月10日,在中共八大预备会议的第二次全体会议上,毛泽东提到:“我的那些文章,如果没有北伐战争和土地革命战争的经历,是不可能写出来的,因为缺乏实际经验。”到了1962年1月,在扩大的中央工作会议上,他再次强调:“在民主革命时期,我们经历了胜利、失败、再胜利、再失败的过程,通过这两次对比,我们才真正理解了中国这个复杂的客观世界。在抗日战争前夕和期间,我撰写了一些重要文章,如《中国革命战争的战略问题》《论持久战》《新民主主义论》《〈共产党人〉发刊词》,并为中央起草了一些关于政策和策略的文件,这些都是对革命经验的总结。这些文章和文件,只有在那个特定时期才能产生,在此之前是不可能的,因为没有经历过重大挑战,没有两次胜利和两次失败的对比,我们还缺乏足够的经验,还不能深刻理解中国革命的规律。”

毛泽东在处理重大战略决策和具体战术问题时,都强调通过总结经验和实地调查来找到解决方案。他常说:“每当我感到困惑无计可施时,我就会进行深入的调查和研究,这样总能找到解决问题的方法。战争也是如此,当战术上遇到难题时,调查和研究就是关键。例如,在第二次反‘围剿’期间,我们兵力不足,情况不明,我一度感到非常焦虑。于是,我和彭德怀一起前往白云山进行了一整天的地形勘察。经过实地考察,我向彭德怀提出了一个战术建议:让他的第三军团进行侧翼包抄,这样敌军必然崩溃。同时,第一军团和第四军、第三军可以从正面和两翼同时进攻。如果不进行这样的实地考察,我们可能一直陷入焦虑,无法制定出有效的作战计划。”

毛泽东十分注重从失利中汲取经验。他明确指出:“我们不畏惧失败,正是通过失败才能领悟正确的作战方法。”他多次公开表示:“我曾在多场战役中指挥失利。”

在1956年9月10日的中共八大预备会议第二次全体会议上,毛泽东坦率地回顾了自己在军事指挥中的失误。他提到:"在几次关键战役中,我亲自指挥却遭遇失败。高兴圩战役我们失利了,南雄之战同样未能取胜。长征途中,土城战役和茅台战役也都由我指挥,结果都不尽如人意。"毛泽东通过这些实例,客观地承认了自己在军事指挥方面的过失,展现了对历史负责的态度。

1958年7月22日,毛泽东与苏联驻华大使尤金进行了一次深入交流。尤金提到,苏共中央对中共的政策持这样的立场:中国问题的解决应当由中国的同志们自己决定,因为他们最了解实际情况。同时,他认为,对像中共这样伟大党的政策是否正确的评论,是不谨慎和傲慢的。对此,毛泽东回应道:“只能说我们的政策大体上是正确的。我自己也曾犯过错误,在战争中指挥过几次失利,比如长沙和土城等战役。如果有人说我大体上是正确的,我会感到欣慰。这种评价更接近实际情况。”

毛泽东强调,失利并不可怕,重要的是要深入剖析失败的原因,从中总结经验教训。他在回顾这些战斗时指出,失败主要分为两类:一类是未能达成预定目标,未能有效歼灭敌军,比如土城战役;另一类则是陷入了消耗战和击溃战,虽然歼灭了部分敌军,但自身也付出了较大代价,如水口战役。在毛泽东的评估中,这些战斗都应被视为失败。

毛泽东在总结这几场失利的教训时,指出了几个关键问题。首先,情报工作不到位,对敌人的情况掌握不准确。其次,过于自信,轻视了对手的实力。再次,兵力部署不合理,没有集中力量形成优势。最后,忽略了实际条件,盲目用弱势对抗强势。归根结底,毛泽东认为失败的核心原因在于主观决策与战场现实脱节,犯了主观主义和片面性的错误,把作战计划建立在脱离实际的基础上,这必然导致失败。

毛泽东的非凡之处并非在于他从未遭遇失败,而在于他具备超乎常人的能力,能够从挫折中汲取经验,持续提升自己的军事指挥水平。他从最初的缺乏作战经验,逐渐成长为精通战略战术的军事家。这种从失败中学习并不断进步的能力,才是他真正伟大的体现。

他既是战场上的指挥者,也是战争策略的研究者毛泽东将其人生最关键的岁月全部投入到了中国的革命战争中,不仅建立了卓越的军事成就,还发展了一套系统的军事理论,为全球军事史留下了不可磨灭的印记。他不仅是杰出的军事领袖,也是深具影响力的军事思想家,成为全球首位同时具备这两种身份的杰出人物。

毛泽东在军事领域的卓越才能使他成为中国历史上的一位伟大领袖。他不仅在中国历史上留下了深刻的印记,更在军事策略上展现了非凡的才华。毛泽东的军事生涯充满了辉煌成就,他通过卓越的智慧和策略,在战争中多次实现了以少胜多、以弱胜强的奇迹。他所指挥的战役数量众多,胜率极高,这在世界军事史上都是罕见的。据统计,在土地革命战争和解放战争期间,毛泽东亲自指挥或参与的战役多达239次。这些战役中,面临的困难、环境的恶劣和斗争的复杂性都是常人难以想象的。然而,凭借其非凡的勇气、智慧和坚持不懈的精神,毛泽东一次次克服了重重困难,赢得了胜利。通过这些精湛的军事指挥艺术,毛泽东将军事理论中的以弱胜强、以少胜多从理论转化为实践,实现了理论与实践的完美结合,展现了军事科学与战争艺术的深度融合。

1947年9月1日,毛泽东在陕北葭县的朱官寨为中共中央撰写了《解放战争第二年的战略方针》的指导文件。这张照片展示的是毛泽东正在研究军事地图的情景。

一个多世纪前,西方著名军事学者克劳塞维茨曾指出,优秀的军事统帅往往并非博学之士,这一观点在历史中得到了印证。纵观西方军事史,许多卓越的军事领袖虽战功显赫,却未能在军事理论领域有所建树。以“军事巨人”拿破仑为例,他虽留下诸多军事名言,却未能著书立说,在理论层面略显不足。同样,普鲁士名将毛奇虽在晚年才首次指挥作战,其战绩卓越,却也缺乏系统的军事著作。另一方面,有些人虽在军事理论方面成就斐然,却缺乏实战经验。克劳塞维茨本人便是典型,他深受德国古典哲学影响,撰写了《战争论》,构建了完整的战争哲学体系,受到马克思、恩格斯、列宁等思想家的高度评价,毛泽东也从中汲取了宝贵的思想。然而,克劳塞维茨长期担任高级幕僚,从未独立指挥过战役,可谓“军事实践的矮子”。施利芬则以其大胆的战略计划闻名,却同样缺乏实战机会。克劳塞维茨曾期待一位兼具卓越指挥才能与深厚理论素养的军事家出现。这一期望在20世纪的中国得以实现,毛泽东不仅是一位杰出的军事统帅,亲自指挥了众多重要战役,还创立了科学的军事理论体系——毛泽东军事思想。这一体系如同克劳塞维茨所言,不再是“分散的颗粒,而是一整块没有杂质的纯金属铸块”。因此,毛泽东在军事领域的卓越成就,使西方任何一位军事家都难以与之比肩。

让竞争对手心服口服战争本质上是双方指挥官在智谋与勇气层面的较量,属于一种特殊的社会活动。纵观全球军事史,能让对手由衷敬佩的将领并不多见。毛泽东正是这样一位卓越的军事家,他的才能和成就令他的对手们不得不表示钦佩。

毛泽东一生中最大的国内对手就是蒋介石。经过长期斗争,毛泽东取得了最终胜利,迫使蒋介石退守台湾。毛泽东将这一成就视为自己最重要的历史功绩。尽管两人是政治宿敌,但蒋介石对毛泽东的能力也不得不表示钦佩。

西安事变结束后,蒋介石安全返回南京。当时,许多同僚和下属前来庆祝他化险为夷。面对这些祝贺,蒋介石显得心情颇佳,于是半开玩笑半认真地向他们提出了一个问题:“假如我因病或其他意外不得不下台,你们觉得我会推荐谁来接替我的位置?”据传,他当时提到的接任者正是毛泽东。

蒋介石的话音刚落,众人就开始议论纷纷。有人猜测是程潜,也有人觉得是汪精卫,还有人提到孔祥熙……各种说法此起彼伏。

每当有人提及昔日同僚或下属,蒋介石总是摆摆手,表示否认。

蒋介石的旧识和亲信们都不太明白他的想法。稍作停顿后,蒋介石说道:“关于接班人的问题,我自有主张——白崇禧将军将是我的选择!”

众人听闻后都大为惊讶,白崇禧作为桂系军阀,一直与蒋介石在权力争夺中针锋相对,表面虽维持关系,实则矛盾深重。两人长期处于貌合神离的状态,彼此间的对立从未真正消解。

蒋介石接着问:“那第二个人选?”看到大家一脸茫然,他又补充了一句。他的老朋友们和下属们一时语塞,谁也没敢吭声。见没人回应,蒋介石环视了一圈,然后说道:“我要提名毛泽东!”这个提议一出,在场的人都惊呆了,完全摸不着头脑,心里更是充满了疑惑。

蒋介石深知毛泽东的意志力和毅力不容忽视。1945年8月,毛泽东应蒋介石之邀,从延安飞往重庆,参与和平谈判。双方共进行了六次面对面会谈。毛泽东烟瘾很大,但蒋介石却从不碰烟。每次与蒋介石交谈时,毛泽东出于对蒋介石不吸烟的尊重,都会克制自己不碰一支烟。通过这件小事,蒋介石意识到毛泽东“不可低估”。他曾私下对秘书陈布雷表示:“毛泽东这个人不能小看。他烟瘾极重,据说每天要抽完一整盒(50支)。但他知道我不吸烟后,在与我谈话时竟然一支都不碰。他的决心和毅力确实不容小觑!”

即便是蒋介石这位长期的对立面,也不得不对毛泽东表示钦佩,甚至他麾下的许多知名将领也对毛泽东心生敬意。在抗日战争期间,毛泽东的《论持久战》一经发布,不仅在共产党领导的抗日根据地引发了广泛的学习热潮,也在国民党高层中产生了深远影响。时任国民党军委会政治部副部长的周恩来,将这本书赠予了被称为“小诸葛”的国民党将领白崇禧。白崇禧仔细研读后,对毛泽东对战争全局的深刻分析深感折服,并认同其观点,认为这是一部军事杰作,是战胜敌人的核心战略。随后,他向蒋介石推荐了这本书,并简要介绍了其主要内容,蒋介石也对此表示认可。在蒋介石的支持下,白崇禧将《论持久战》的核心思想提炼为“积小胜为大胜,以空间换时间”,这一概括得到了周恩来的赞许。此后,国民党军委会将其作为抗日战争的战略指导方针,向全国推广。

毛泽东的军事才能不仅让国内的宿敌蒋介石及其将领们深感钦佩,也赢得了国际对手美国的尊重。在20世纪60年代初,尽管美国被视为中国的主要敌对国,但当时美国最年轻的总统肯尼迪却对毛泽东的游击战理论产生了浓厚兴趣。1961年2月26日,美国《星条报》刊登了合众社的一篇报道,称肯尼迪在某些方面已成为中国共产党领导人毛泽东的学生。他对毛泽东关于游击战的著作极为重视,并指示美国陆军深入研究毛泽东在这方面的论述。

美国在朝鲜战争中不断升级军事行动,战火蔓延至鸭绿江沿岸,直接危及中国的领土安全。面对这一严峻形势,中共中央果断决定采取“抗美援朝、保家卫国”的方针,并任命彭德怀为中国人民志愿军的司令员兼政委。彭德怀随即带领志愿军进入朝鲜,参与战斗。

在《领袖们》这部作品中,尼克松对毛泽东和蒋介石进行了对比分析。他指出,蒋介石过于依赖书本知识,导致其战略思维缺乏创新,显得平庸。相比之下,毛泽东则擅长把握时代机遇,勇于革新。毛泽东的独特之处在于,他既尊重书本知识,又不被其束缚,始终从实战出发,灵活应对战争局势。这种从实际出发的战争指导理念,正是毛泽东与蒋介石在军事策略上的根本区别。尼克松的评价表明,他对毛泽东的才能给予了高度认可。

即便在今天,美国人对毛泽东在军事领域的卓越才能和深邃思想依然充满敬意。美国西点军校的一位教官在《美军最担忧解放军哪一点?》一文中明确指出,美军并不担心中国军队的现代化进程,因为他们自信在这方面始终领先。真正令美军忧虑的是中国军队是否继承了毛泽东的军事理念,即所谓的革命化精神。美军认为,中国军队如果逐渐偏离毛泽东的军事思想,那么他们的胜算将会显著增加。毛泽东在历史上是独一无二的军事奇才,擅长以弱胜强,其军事理论和实战策略极为精妙独特,至今尚未找到有效的应对方法。尽管我们以对手的视角来研究他,但我个人对毛泽东始终保持着深深的敬意。

从历史资料可以看出,无论是长期与中共对抗的蒋介石,还是作为国际强权的美国,都不得不承认毛泽东在军事领域的卓越才能和独特见解。纵观全球军事发展史,像毛泽东这样能够同时获得国内外主要对手认可的人物,实属罕见。

纵观20世纪的中国发展史,这段历史见证了中华民族从艰难困苦走向繁荣富强的伟大征程。在这一历史进程中,毛泽东扮演了不可替代的关键角色。作为一位跨越时代的杰出人物,毛泽东以其卓越的军事才能和领导智慧,为中国革命和建设事业作出了重大贡献。尽管他在晚年执政期间存在一些决策失误,但这并不影响他在世界军事史上的崇高地位。毛泽东在军事战略方面的卓越成就,已成为历史事实,得到了广泛认可和肯定。