科举天花板:古代状元是怎么炼成的?揭秘科举1300年

张三家的小儿子,又一次参加了乡试。

张三在街坊间唏嘘着儿子的命运。

“都考了三回了,真不敢想他花了这么多银子,万一这次再不中呢?”大人们围坐在茶馆里,七嘴八舌地讨论着,一个秀才能不能翻身,就是家里最重要的大事了。

科举考试不仅是一个学生的前途,更是家庭的希望和寄托。

到底是什么让科举在清代的教育体系中有如此重要的位置?

科举的根源还要追溯到学前教育的启蒙——私塾。

在清代,私塾是天下学子们的启蒙之路,从家塾、坐馆到村塾,学子的知识启蒙就此开始。

家塾就是在家里请教师来授课,好比现在的家庭教师;有钱人家会请有名的先生在家里坐教授课,称为坐馆;而村塾则是村里的几个家庭合力请来的先生,大家一起上课。

这些启蒙学子的基础教育大多集中在背书、写字和对对子上。

四书熟读成诵,就是一名学子跨入科举考试的基础步骤。

每天在家里或山间朗朗的读书声中,孩子们就这样度过了他们的童年。

一开始,他们需要把《论语》《孟子》等经典背得滚瓜烂熟,随后便是学习作八股文——那可是进身的敲门砖。

经过十年的寒窗苦读,进入官学便成了每个学子的渴望。

进入官学又谈何容易!

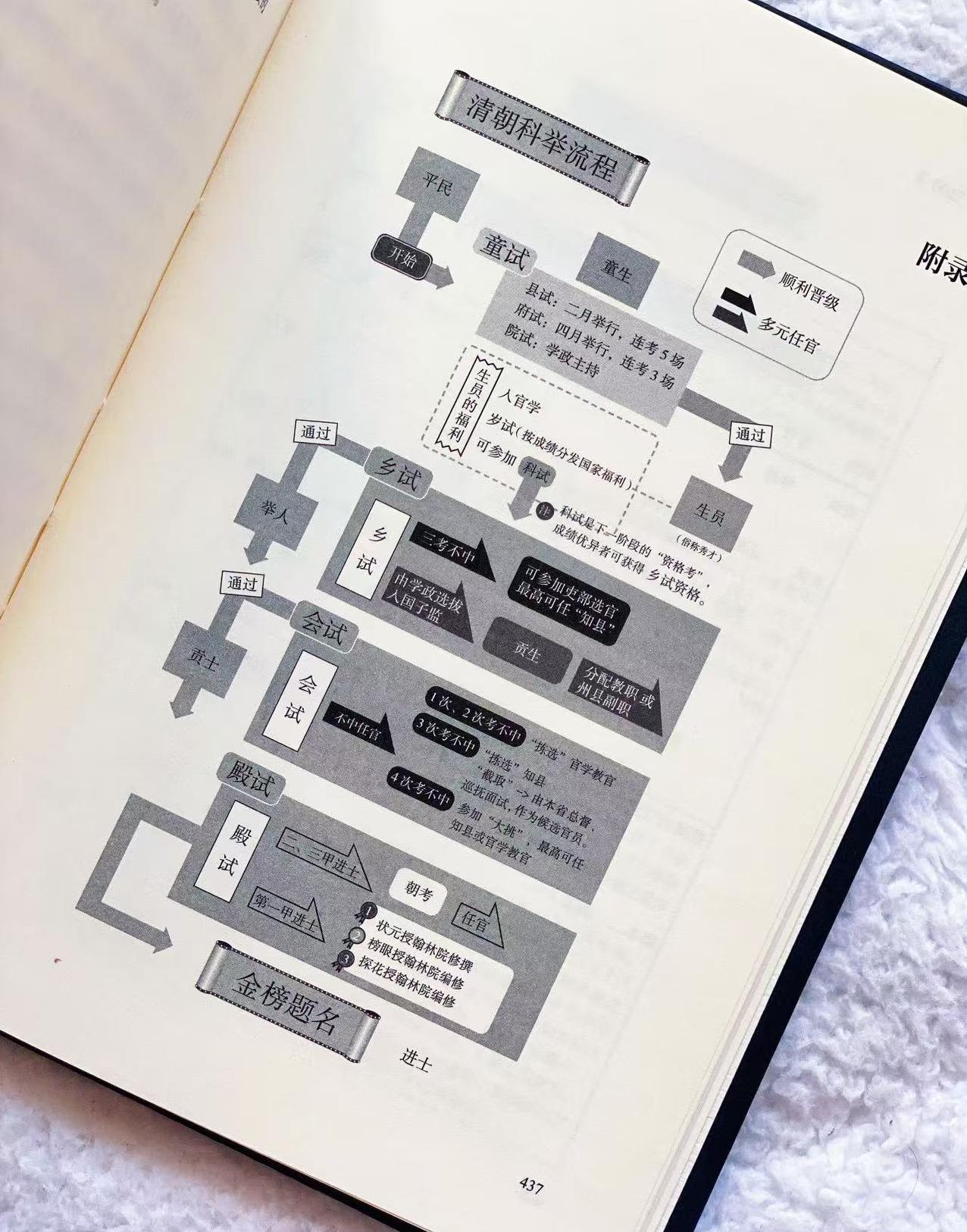

要成为秀才,得通过县试、府试和院试这三重关卡,统称为童试。

这可不是一两年的辛苦能换来的。

童试每三年举行两次,而清代各地录取名额有限,大县二十来人,中县十几人,小县不过几个而已。

有些人虽然经过多年的努力考中了秀才,可这并不意味着一帆风顺。

秀才尽管比普通平民高出一截,享有一定的法律经济特权,生活有所改善,但一旦考中,新的挑战又来了。

每三年一次的岁试成了他们新的难关。

这个定期考试能决定秀才的等级升迁,甚至是否具备继续维持秀才身份的资格。

所以,在科举时代,一个读书人还要不断地学习,甚至考到老、学到老。

要成为举人,需要通过乡试,每三年一次,通常在秋天进行。

这是从秀才到举人的关键一步,但通过率极低。

很多秀才十年寒窗,费尽心力也未必能成功。

成功通过乡试,成了举人后,朝廷会颁发二十两的“牌坊银”,这可不仅是个人的成就,也是家族的荣耀。

家门口立的牌坊,意味着家庭的无上荣光。

举人不仅有面子,还有实实在在的利益。

作为地方士绅的主要群体,举人能与知县称兄道弟,甚至能直接出任官职。

举人还可以兼职教官,闲暇之余备考,不少人把教官当成仕途的跳板。

此外,举人捞外快的机会也比秀才多很多,从这点上来说,举人的确令人神往。

在科举制度的1300年里,无数学子寒窗苦读,只为改变命运。

今天,我们回看那段历史,既能看到个体命运的起伏,也能看到一个制度对社会流动的深远影响。

无论环境怎样变化,读书学习始终是提升自我、改变命运的重要途径。

科举这段历史,不仅给我们带来了深刻的文化记忆,更启示我们,要脚踏实地,坚持不懈,终能成就自我。

从千年前的私塾,到今天的课堂,求知的心从未改变,科举的精神也在新的形式下继续延续。