东亚小孩内耗问题,谁是真正“幕后推手”?

炎热的夏日晚上,小明坐在书桌前,在微弱的灯光下奋笔疾书。

他的父母在隔壁房间讨论着最近的补习班安排。

门缝里传来的话语,犹如无声的压力,让小明的笔触似乎也更加沉重。

随着考试临近,小明心里越来越觉得那个“看不见的敌人”正在逼近——这种感觉就像是跑步时拼命追逐自己的影子。

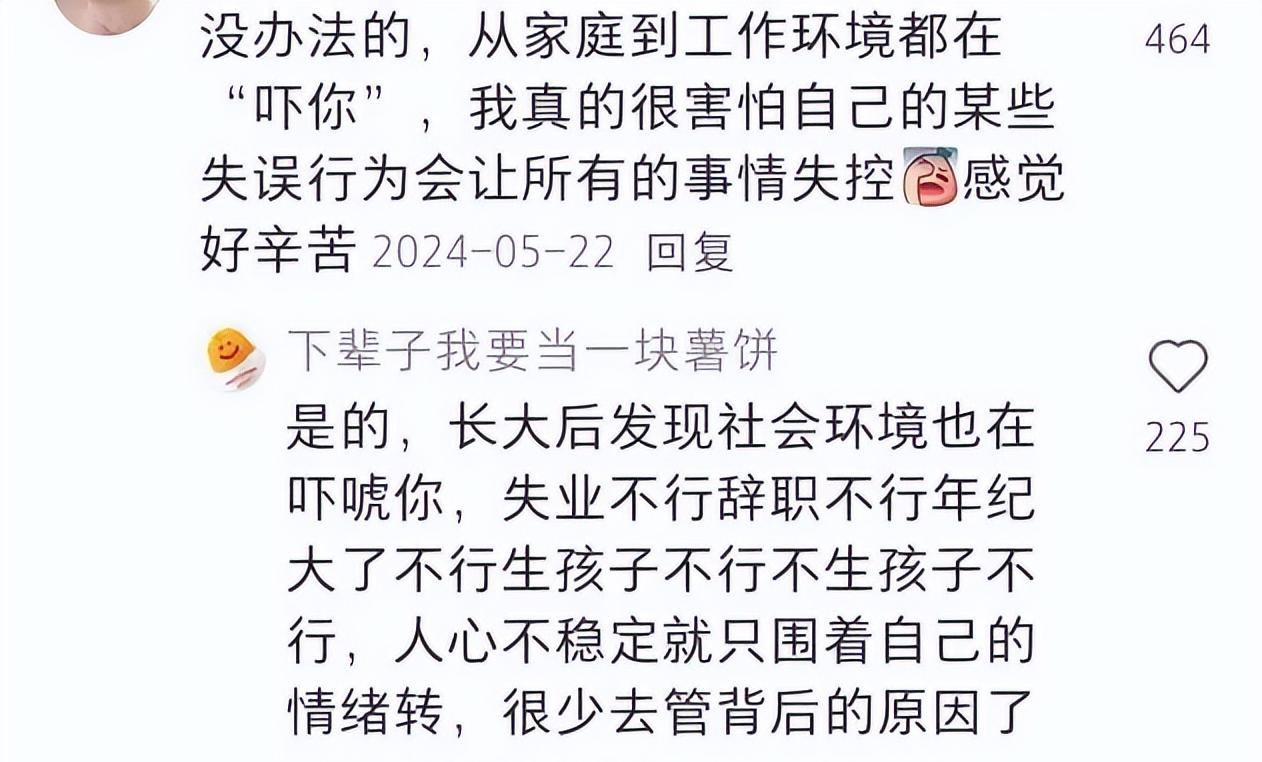

许多人都说,孩子们的压力来自于高期望和竞争,但或许背后的原因更加复杂。

着急背后的恐惧:为何我们放不下心?

在这个注重效率和结果的社会,尤其在东亚地区,许多人都有这样的习惯:事情刚开始,便急于得出结果。

这种急迫更多时候源于一种潜在的恐惧,害怕事情出现差错或无法兑现期待。

我们常常扪心自问:如果如预期一样失败怎么办?

收不到满意的效果我该如何交代?

这种情绪不仅存在于成年人之中,对小孩影响尤为深远。

心理学研究表明,这种“恐惧驱动”是内耗的主要因素之一。

如果能识别这种情绪来源,意识到其存在或许能为内耗提供缓解的方法。

电影《少年派》中的启示:如何面对焦虑情绪?

《少年派的奇幻漂流》给了我们一个关于焦虑的重要启示。

在这个故事中,少年派在孤独与未知的海上漂流,起初的不安与无助,正是许多人日常生活的写照。

当派接受现状,开始利用有限的资源求生存时,焦虑转化为应对挑战的力量。

生活中我们总是以为必须马上解决所有问题,不然就会“完蛋”。

实际上,不妨像派一样,先静下心来,正视现状。

此时的耐心和规划,反而可能为最终的成功打下基础。

了解心急的影响:自尊心和家庭关系的联系心急不仅仅是一种情绪,它往往对个人的自尊以及家庭关系造成影响。

比如,当我们一再因为未达成目标而自我苛责时,自信心也渐渐被侵蚀。

长此以往,甚至会怀疑自己的能力和价值。

此外,家人之间的关系也会产生新的矛盾。

有人说“急性子的人家里压迫感重”,因为急是会传染的。

当父母每日忙于在生活中解决问题时,难免会把这种“急”传递给孩子。

最终造成的可能不仅是心急本身的困扰,家庭的氛围也变得更加紧张。

知易行难,但实在做不到立马转换心态的话,不妨从一些具体的小技巧开始。

尝试将时间安排得有节奏些,比如工作一段时间后,设定15分钟休息。

这种方式不仅能有效过渡注意力集中时间,还能慢慢建立起掌控感,增加对任务完成的信心。

此外,练习自我接纳也很重要。

对自己宽容一点,允许犯错和不完美,这样就不必在每个小事上都急于求成。

在和家人互动中,尝试站在对方角度理解他们的急迫与焦虑,也可以和家人一起制定更加合理的日常安排。

在一定的计划下,不急躁成瘾、心态更放松的时候,才能更好地把握生活的自由度。

放慢脚步,是不是意味着原地踏步呢?

答案是否定的。

人生的旅程并不是一场急功近利的竞赛。

曾有人说过:“生活的意义不在于追求速度,而在于沿途的风景。”我们每个人都可以选择以一个更从容、心态更加放松的节奏去追寻梦想。

相信当我们打破那看似无解的内耗循环后,会发现,时间和耐心是最好的两位导师。

如此,生活不仅仅是对结果的期待,更是一种内在平和的追求。

记住,每一分耕耘都有它应得的时机,而简单,往往是最好的。