太空滞留278天终迎曙光,波音航天困局反衬SpaceX崛起

当SpaceX载人龙飞船与国际空间站完成对接时,一场持续九个月的太空生存实验终于迎来转机。两名因波音飞船故障滞留近300天的宇航员,将与四名新抵达的同事完成人类航天史上最特殊的交接——这场既展示商业航天残酷竞争,又凸显国际合作精神的太空危机,正在改写人类征服星辰的叙事逻辑。

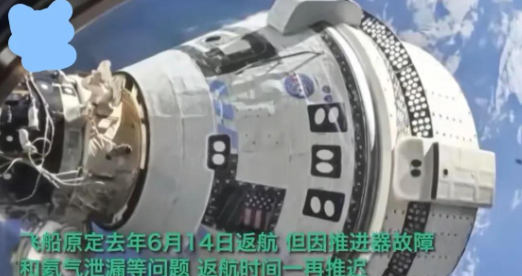

这场航天事故的起点,源于波音公司“星际客机”载人首飞任务的意外失控。两名资深宇航员巴里·威尔莫尔和苏尼塔·威廉姆斯原本计划的8天技术验证飞行,在飞船推进系统异常与氦气泄漏双重打击下,演变为考验人类生理极限的长期太空滞留。

事故发生的瞬间,地面控制中心监测到飞船姿态控制系统出现0.5度/秒的异常偏移,随后服务舱五个推进器中的两个完全失效。尽管波音工程师尝试通过剩余推进器与氦气增压系统维持飞船基本功能,但持续发生的氦气泄漏使返航风险陡增。NASA安全审查委员会报告显示,飞船返航时舱内压力可能下降至危险阈值,迫使当局启动备用救援方案。

在波音技术团队连续三次推迟返航计划后,NASA做出了具有象征意义的决定:启用SpaceX载人龙飞船执行救援。这项决策不仅意味着纳税人额外支付2.88亿美元救援费用,更标志着商业载人航天主导权的彻底转移——曾与SpaceX平分秋色的波音,其市场估值因此在三个月内蒸发120亿美元。

SpaceX的快速响应能力在此次危机中展露无遗。从接到救援指令到完成Crew-10任务发射准备,该公司仅耗时67天,其中包括针对长期驻留宇航员设计的生命支持系统改造。相比之下,波音为修复“星际客机”推进系统进行的模拟测试,至今仍未通过NASA的安全认证。

随着四名新乘组宇航员的抵达,国际空间站迎来了罕见的七人共处场景。这个由美、俄、日三国航天员组成的临时团队,除完成既定空间实验外,还需执行两项特殊使命:评估长期滞留对威尔莫尔、威廉姆斯的身心影响,以及测试高密度乘组状态下的空间站运维能力。

医学监测数据显示,两名滞留宇航员的骨密度已下降12%,肌肉萎缩程度达到国际空间站常驻标准的3倍。为降低返航风险,NASA特别调整了龙飞船的座椅缓冲系统,并配备增强型抗荷服。俄罗斯舱段提供的离心机训练模块,则帮助两名宇航员在返航前将心血管适应性恢复至安全阈值。

预定搭载四名宇航员返航的“耐力号”龙飞船,此次任务将挑战多项新纪录:首次实现三手火箭助推器的第五次复用、首次在夜间溅落大西洋、以及首次搭载经历超长期太空飞行的乘员。SpaceX工程师为飞船更新了姿态控制系统软件,以应对可能存在的燃料结晶风险。

值得关注的是,波音“星际客机”将以无人模式返航。这艘价值4.3亿美元的飞船将携带1500份生物实验样本重返地球,但其主降落伞系统的可靠性仍存疑——地面测试显示,该系统的展开失败率高达1/45,远超NASA规定的1/270安全标准。

这场持续278天的航天危机,暴露出商业航天发展中的多重矛盾。波音过度依赖传统航天器设计思路,其金属氢燃料存储系统被证明难以适应深空环境;而SpaceX基于迭代开发的模块化设计,展现出应对突发任务的独特优势。更深远的影响在于,事故促使国际空间站合作伙伴重新审视应急响应机制——七国航天机构正联合制定《跨平台救援协议》,计划建立包括中国天宫在内的多轨道救援体系。

当两名宇航员即将穿越大气层的灼热考验时,人类航天史也正经历着理念革新的阵痛。这场危机揭示的不仅是技术路线的优劣,更是开放创新与封闭保守两种发展哲学的终极较量。在浩渺宇宙面前,或许唯有打破界限的智慧,才能照亮文明前进的航路。