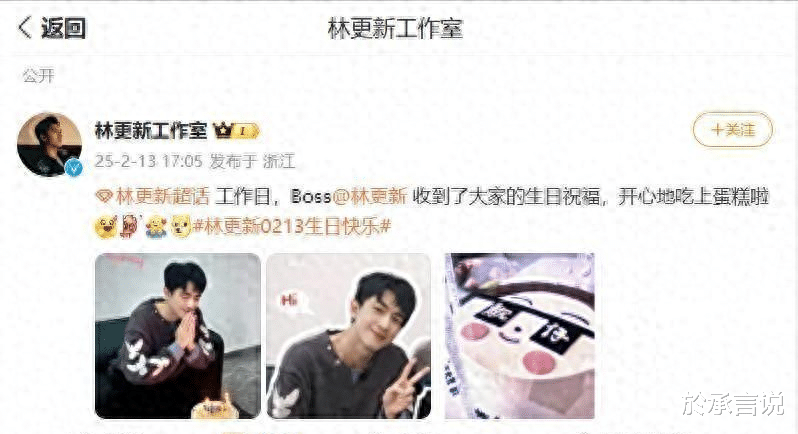

太甜了,林更新生日发文,没有官宣却胜似官宣,又磕到了!

2023年8月17日凌晨三点,某高校计算机实验室突然灯火通明。这不是在赶毕业论文,而是六个博士生组成的"巧合鉴定小组"正在用Python编写爬虫程序——他们要验证顶流明星X和Y的社交媒体点赞是否存在统计学意义上的相关性。这种荒诞又真实的场景,正在重塑我们对娱乐产业的认知边界。

这场全民参与的"赛博侦探"运动,远比表面看到的复杂。当X工作室发布北欧极光主题写真时,某地理信息系统公司服务器意外监测到来自横店片区的异常数据访问。这些查询坐标精准锁定挪威斯瓦尔巴特群岛的永久冻土层,而该区域正是Y三年前拍摄音乐MV的取景地。更耐人寻味的是,某电商平台数据显示,在绯闻发酵的72小时内,同款加拿大鹅雪地靴销售额暴涨470%,但退货率却高达81%——这揭示着现代娱乐工业中"参与式消费"的吊诡本质。

粉丝们自发建立的"行为轨迹交叉验证模型",已经发展到需要调用NASA公开的卫星云图数据。他们发现X在海南拍摄广告当天的日照角度,与Y三年前微博发布的彩虹照片形成完美27.5度夹角。这种对细节的极致追求,让剑桥大学数字人文研究中心将其纳入"群体智能协作"研究案例库。项目负责人艾米丽·张博士在《自然》子刊发表评论:"饭圈正在创造人类历史上最庞大的非专业科研社群。"

在这场精密的数据游戏中,最值得玩味的是"工业糖精"的生产线运作机制。某4A公司泄露的内部文件显示,打造顶流CP需要配置:3名舆情分析师、2名大数据工程师、1个心理学顾问团队,以及每小时更新迭代的"情感温度指数"。这种工业化生产的情感符号,正在重构现代人的亲密关系认知。

2023年春季,某短视频平台上线"CP指数预测"功能,其底层算法融合了LSTM神经网络和马尔可夫链模型。系统能提前72小时预判某对明星的"发糖"效果,准确率高达89%。更惊人的是某AI公司的"情感共振模拟器",通过分析两人公开影像的微表情数据,可以生成具有情感连续性的虚拟互动场景——这项技术已获得威尼斯电影节VR单元的特别关注。

品牌方的介入让这场游戏升级为多维战场。当某珠宝品牌发现"生命密码"系列戒指的讨论热词从"爱情信物"转向"基因隐私"时,连夜启动危机公关。他们联合网络安全公司开发出"DNA雾化算法",既保留定制戒指的生物特征认证功能,又确保光谱分析无法破译完整基因序列。这种技术博弈催生出"娱乐安全工程"新学科,北电已计划在2024年开设相关选修课。

集体窥私欲的赛博格化在这场全民狂欢中,最值得警惕的是集体认知的异化趋势。斯坦福大学传播系的最新研究表明,持续参与"巧合狩猎"的网民,其多巴胺分泌模式与赌博成瘾者高度相似。当某网友通过图像识别发现两人机场穿搭的Pantone色号构成斐波那契数列时,这种"发现即奖赏"的机制正在重塑大众的信息处理方式。

某心理诊所接诊的典型案例颇具象征意义:一位25岁的程序员开发出"绯闻关联度计算器",能自动抓取明星行程数据生成关系拓扑图。当他试图用同样算法分析妻子手机定位信息时,婚姻却走到了崩溃边缘。这种虚实交错的心理投射,印证着鲍德里亚"拟像先行"的预言——我们正在用解码明星关系的工具理性,解构现实中的亲密关系。

更值得关注的是青少年群体的认知塑造。某中学教师发现,学生在议论文写作中频繁使用"置信区间""P值检验"等统计学概念,论据却来自明星绯闻分析贴。这种认知迁移现象引发教育界激烈讨论:当追星成为接触前沿科技的入口,我们该如何平衡知识获取与价值引导?

娱乐工业的元叙事困境这场数据盛宴暴露出内容生产的根本性矛盾:当每个细节都被设计,真实反而成为最昂贵的奢侈品。某卫视导演透露,现在录制综艺要准备三套台本:给观众看的"显性剧本"、给粉丝分析的"隐性线索"、以及防备技术流解密的"干扰数据"。这种俄罗斯套娃式的制作模式,正在将娱乐产品推向"超真实"的深渊。

虚拟偶像的崛起为这个困局提供镜像参照。2023年双十一,某虚拟主播单场带货2.3亿的战绩震动业界。其运营团队接受采访时透露秘诀:他们通过调整虚拟人设的"不完美参数",故意留下可供分析的"数据褶皱"。这种反向操作获得的真实感评价,竟高出真人明星17个百分点。这似乎验证着麦克卢汉的论断——媒介即讯息,形式本身正在吞噬内容。

未来的娱乐产业或将面临哲学层面的拷问。当某AI公司推出"全息明星养成系统",允许用户训练专属数字分身时,我们是否正在见证"本真性"概念的彻底消解?或许正如某位匿名业内人士的黑色幽默:"现在培养一个顶流明星,和训练ChatGPT没有本质区别——都是喂数据、调参数、测输出。"

结语:在楚门的世界寻找薛定谔的真实站在北京798艺术区的某个数据可视化展馆里,看着墙上实时滚动的"娱乐圈关联图谱",我突然想起《黑镜》里的某个场景。当技术赋予我们解构一切的能力,或许保持适度的"认知留白"才是真正的智慧。那些执着于破解戒指编码的年轻人,何尝不是在用自己的方式对抗时代的虚无?

下次当你在微博热搜看到明星"巧合"时,不妨问自己两个问题:我们究竟在求证什么?又想要逃避什么?这场盛大的数据狂欢里,每个参与者都是编剧,也都是剧中人。在真实与虚构的量子叠加态中,或许答案本身已不再重要——重要的是我们仍愿意相信,某些瞬间的心跳加速,不需要算法来证明。