他倾家荡产办南开,晚年却被拒之门外,去世后全身仅剩不到7块钱

1937年,张伯苓得知自己26岁的儿子英勇捐躯的消息后,他猛地一拍桌子,高声说道:“牺牲得有价值!牺牲得其所!”

来自海军世家,如今我已年迈,无力再上阵杀敌、报效祖国。而今,我的儿子代我为国捐躯,我已无遗憾。

随后,张伯苓将告知儿子不幸消息的信件放入抽屉中,便继续埋头处理其他事务。

大哥感到不解,为何年幼的弟弟离世后,父亲却显得毫无反应。

张伯苓缓缓抬起头,脸上挂满了泪水。

我已将老四献给国家,今日之事早有所料。只可惜他未能为国家建立显赫功勋,真是令人惋惜。

张锡祜在26岁时,心中怀有为国家贡献自己的力量,乃至不惜献出生命的愿望。同样,为国家服务,成为张伯苓一生的追求和目标。

1898年,张伯苓身为北洋水师的见习军官,搭乘“通济号”军舰前往刘公岛执行公务,那次亲眼所见的经历,直至他去世都铭记于心:

我观察到两位士兵,一位属于英国军队,另一位则是中国军人。

那位英国士兵体格健壮,着装十分正式,脸上带着对中国人的不屑表情。

然而,中国士兵的情况截然不同。他们身着的并非当下常见的灰色军装,而是破旧不堪的衣裳,衣襟上绣着一个“勇”字。他们的面容显得疲惫不堪,肩膀也因长期的辛劳而微微耸起。

将这两个士兵进行对比,他们之间的差异显著如鸿沟。

我那时深感羞愧与悲伤,因此这次强烈的刺激让我难以忘怀,至今,它的印象依然深刻在我的记忆中。”

威海卫移交典礼上,日本国旗、清朝龙旗与英国国旗在三天内三次更换掌控。

在交接仪式的现场,中国军人面容冷漠,仿佛没有生命的雕像。唯有张伯苓站在一旁,紧握双拳,内心的愤怒几乎要将他吞噬。

身上挂着“勇”字标识,却未能昂首面对敌人目光,目睹自家旌旗遭受侮辱,内心竟无波澜。

在那一瞬间,张伯苓突然明白了,强大的军舰和锋利的武器并不能拯救中国,要真正拯救中国,首先要改变中国人的思想与观念。

他主张,提升国民素质的有效途径在于发展教育事业。

为了培养人才以拯救国家,张伯苓果断放弃原有职位,回到天津。历经数年的探索与实践,他与严修携手创立了南开学校。

南开中学的首期毕业生,现今均已成为知名人士,在各自的领域内担当着重要角色。

诸如备受尊敬的周恩来总理、后来担任清华大学校长的梅贻琦先生,以及中国社会学的开创者陶孟和等人。

这些人日后能在各领域取得显著成就,很大程度上得益于张伯苓校长的贡献,这绝非夸大其词。他们之所以能够闪耀光芒,推动各自行业的发展,张伯苓校长的教导与培养起到了至关重要的作用。可以说,是张伯苓校长为他们铺设了成功之路。张校长的付出与努力,为他们打下了坚实的基础,使得他们在各自的领域能够大展拳脚,成就一番事业。这一切的成就,都离不开张伯苓校长的悉心栽培。

周总理年少时家庭贫困,因叔叔早年失去儿子,他便被安排成为叔叔的养子。然而,叔叔的经济状况也并不宽裕。

进入南开中学就读后,周总理考虑到不想给叔父增添过多负担,于是常常在课余时间主动承担起为学校刻印蜡纸和誊写教学资料的任务。然而,这些劳动所得仅能勉强覆盖他的餐费开支。

为了节省更多费用来支付学费,周总理选择减少饮食开销,每日主要以清水煮豆腐为食,简单充饥。

得知情况后,张伯苓常常设法邀请周总理至家中用餐,餐后还会让他带上几块煎饼回去。

周恩来总理曾提及往事:“那时,张校长时常亲手烹制小鱼给我,并频繁询问:‘你热爱自己的国家吗?’这样的言传身教,促使我从小便树立了拯救国家的志向。”

周总理在校期间学业表现突出,数学科目频繁位居全校榜首。根据南开中学的校刊记录,周总理在笔算速度竞赛中荣获冠军,且在代数测试中取得了满分的佳绩。

张伯苓主动决定为其减免学费,这一举动引得其他学生以玩笑口吻称张校长有所偏向。

张伯苓肯定地说:“周恩来这个学生,勤奋刻苦,有着宏伟的目标,我会多加留意并给予帮助。”

周总理完成学业后,得到了张伯苓的支持,前往法国进一步学习,以继续他的学术追求。

随后,张伯苓乘胜追击,着手建立了南开大学。

办学初期,资金匮乏成为一大难题,张伯苓积极行动,广泛寻求资助。他频繁穿梭于军政与商界之间,努力争取支持,展现出极大的包容性,即便是那些被标签为“背叛国家利益者”的捐款,他也酌情接纳。

他曾表示,“花朵亦能由污水滋养”,张伯苓因此被人称作“筹资校长”。

南开大学秉持“振兴民族,体育为基”的理念,张伯苓校长身体力行,亲自参与学生的足球活动,积极促进体育教育的开展。

他强调,南开的教育目标不仅仅是培育人才,更重要的是要造就能够在国家各个领域发挥作用的人才。倘若培养出的学生身体羸弱,又怎能担当起代表国家的重任。

然而,随着日军侵略步伐的加速,南开中学与南开大学的处境变得岌岌可危。

1935年,日本军队继续扩大其在华北的侵略势力,其天津的指挥中心设立在紧邻南开大学与南开中学的海光寺区域,对南开系列学校表现出明显的无视态度。

三十七年前,中国军人所受轻视的情景,再次浮现在张伯苓的脑海中。

必须避免历史重演,不能让那些他倾注心血培养的年轻人变得冷漠无情,这是绝对不能接受的。他坚决不会坐视不管。

在那个学年的开学仪式上,张伯苓向全校师生提出了三个简单的问题:

“你拥有中国国籍吗?”“你对中国是否有深厚的情感?”“你期望中国能够繁荣发展吗?”

礼堂内,观众的回应此起彼伏,“确认!”“喜爱!”“同意!”声音一浪高过一浪,回荡在南开大学的礼堂空间中。

黄钰生,曾任南开大学秘书长,对张校长有如下评价:自张校长在南开中学时期开始,他便时常为学生们讲授大型课程。

黄钰生所提及的“大型讲座”,定于每周三下午进行,届时师生们会在礼堂齐聚一堂,参加“品德提升班”的学习活动,该活动由张伯苓担任主讲。

文章概述了学校的发展历程,强调了进步的重要性以及落后所面临的挑战,同时指出了当前社会存在的一些问题。追溯过往,学校自创立以来,经历了无数的风雨与变革。从最初的简陋校舍,到如今现代化的教学设施,每一步都见证了学校不懈的努力与追求。这段历史告诉我们,只有不断进步,才能跟上时代的步伐,否则就会被时代所淘汰。“落后就要挨打”,这是一个深刻的道理。无论是在学校的发展中,还是在国家的竞争中,都体现了这一点。如果我们停滞不前,不思进取,就会失去竞争力,面临被淘汰的风险。因此,我们必须时刻保持警惕,不断努力,才能立于不败之地。此外,文章还坦诚地指出了当前国人存在的一些弊病。在快速发展的社会中,有些人过于追求物质享受,忽视了精神追求;有些人缺乏责任感和担当精神,对家庭和社会不负责任。这些问题都值得我们深思和反省。总之,回顾学校的发展历史,我们明白了进步的重要性;从落后就要挨打的道理中,我们认识到了竞争的压力;从当前国人的弊病中,我们看到了自身的不足。只有正视这些问题,不断努力,我们才能取得更大的进步。

1937年,日军侵占了南开地区,对南开大学、南开中学、南京女子中学及南开小学校园实施了连续的猛烈轰炸。

在仅仅两天的时光里,张伯苓倾尽近四十年努力的成果瞬间消失殆尽。

次日,六十岁的张伯苓站在记者镜头前,毫无胆怯之色,他举起手臂大声喊道:

此次敌袭南开,导致校内设施遭受重创,然而物质层面的损失,并未削弱南开之魂。相反,此番挑战只会令南开精神更加坚韧不拔。

因此,我对南开大学此次在物质上所遭受的损失,并不在意,而是秉承学校一贯的宗旨,致力于为南开开创一个全新的局面。”

南开之名寓意深远,南开精神,在于迎难而上。面对挑战,南开人从不退缩,即便前路坎坷,亦要勇往直前。在国家需要之时,南开学子挺身而出,犹如披荆斩棘,开辟道路,传承过往,开创未来。

张伯苓的精神特质,可以从老舍与曹禺为他所作的诗歌中窥见一二:在他们的字里行间,张伯苓的精神风貌得到了体现。这些诗歌不仅是对张伯苓个人的颂扬,更是对其精神的一种传承与表达。老舍与曹禺,作为文学界的佼佼者,他们用自己的笔触,将张伯苓的精神风貌描绘得淋漓尽致。在诗歌中,张伯苓的坚韧不拔、勇往直前,以及他对事业的执着追求,都得到了生动的展现。这些诗歌如同一面镜子,映照出了张伯苓那高尚的品格和卓越的精神风貌。可以说,老舍与曹禺的诗歌,为我们提供了一个了解张伯苓精神的窗口。通过这些诗歌,我们可以更加深入地理解张伯苓的精神内涵,感受他那独特的人格魅力。

观察他的那份坚韧,的确令人赞叹。那是一种非凡的力量!他从不陷入悲观,也未曾绝望。面对再大的困境,他也不会皱眉,而是从容不迫地直面挑战。

正是这种态度,让小日本对他产生了敌意。哼,那些年轻人说:“只要有这个老人在,我们连天津的萝卜都觉得难以下咽……”

张伯苓不只是空谈,他亲身践行,率先让自己的亲生儿子奔赴战场前线。

1937年,就在淞沪会战爆发之前不久,张锡祜在完成订婚仪式仅仅数月之后,其所属的空军第八飞行大队接到了前往南京支援的命令。

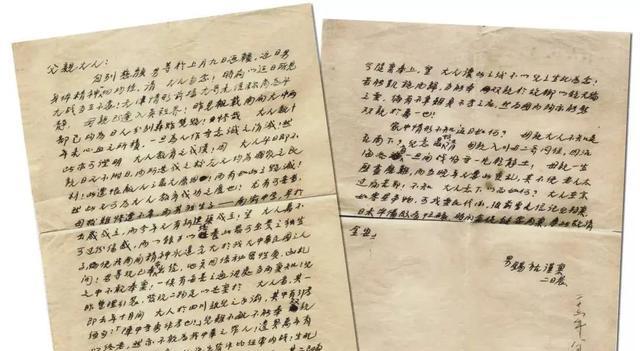

在前往战场的路上,张锡祜心中隐约感到此行凶险,于是给父亲留下了一封告别信:

尽管我资质平庸,无法陪伴父母至生命尽头,但我绝不会成为中华民族的罪人,让家族张门蒙羞,背负千古骂名。此番离家出征,不同于以往的内部争斗,我已将生死置之度外。

请大人不必挂心孩儿胆量大小!希望大人阅读此信后,能放下对孩儿安危的担忧!

如能平安归来,必将在故乡陪伴双亲,共享家庭之乐。若遭遇不幸,即便背负不孝之名,但为了国家献身,或许能在某种程度上安慰双亲的心!”

不同于电视剧或电影中的意外惊喜转折,战场上的每个个体都不具备主角特有的幸运庇护。

在写下告别信七日之后,张锡祜驾驶飞机起飞。飞行途中,意外遭遇极端气候,导致飞机在江西临川区域失去控制,最终坠毁。年仅26岁的张锡祜,在这次事故中英勇牺牲,为国捐躯。

那时,国立航空学校超过1700名的飞行人员几乎全部捐躯,张锡祜也在其中,他们的平均年龄还不到三十岁。

他们中最年轻的年仅17岁,从踏出校门到英勇献身,仅仅经历了六个月的时间。

中央飞行学校的宗旨表述为:我们誓将身躯、飞行器及弹药,与敌对舰艇及阵地共存亡!

接到小儿子不幸消息的信件后,张伯苓悄悄将信收起,并嘱咐其他儿子们,不要让母亲知晓此事。

随后,战争结束,士兵们载誉而归,邻里间的孩童尽数返回故乡,四处充满了欢乐的氛围。

张伯苓的夫人守候在门边,日复一日,夜以继日地期盼着儿子的归来,但遗憾的是,直到最后也未能如愿见到他的身影。

她向丈夫询问情况,张伯苓见无法再隐瞒,只得如实相告:“老四已在战场上牺牲。”两人听后,相拥而泣。

张伯苓谈及小儿子时表示,其子之死是追求理想的结果,无需过度哀伤。

为了验证这句话的准确性,张伯苓在南开的经历可以说是“如愿以偿”。他对于南开的付出与追求,最终得到了相应的回报。张伯苓致力于南开的发展,无论是教育理念的实践,还是学校管理的创新,他都倾注了大量的心血。而南开也在他的引领下,逐渐成长为一所享有盛誉的学府。可以说,张伯苓在南开的努力没有白费,他实现了自己的理想与抱负,南开也因他而更加辉煌。这一切,都仿佛在证明那句话的正确性:只要努力追求,终会如愿以偿。

天津的南开遭破坏后,张伯苓在重庆重建了它,命名为“南渝中学”。

为了维护那片珍贵的土地,张伯苓妥协于蒋介石提出的要求,决定为其服务。

即便他们之间的相遇只是短暂的一瞬,即便在关键时刻张伯苓选择婉拒了共同撤离的提议,即便他明确表示:“我决心留在南开学校,绝不愿离开这片祖国的土地。”

尽管言辞表达极为真诚,但仍然无法完全证实张伯苓的忠诚,这件事成了他一生中唯一的遗憾之处。

1950年值南开学校庆祝之际,学校方面已预先派遣人员至张家,通知张伯苓之子张锡祚,劝阻张伯苓出席活动,因其当前身份不宜参与。

儿子深知,南开大学在父亲心中的分量。当南开遭遇轰炸,张锡祜在告别信中劝慰父亲,勿要过度悲伤。

他提到:“这正好体现了长辈教育的成效!因为长辈们平日里既不亲近日本也不依附日本,所培养出来的学生都是国家的栋梁之才,这正是被敌人深深憎恨的主要原因。”

尽管造成了如此巨大的破坏,但这同时也标志着大人在教育上的成就值得庆贺。”

然而,南开安然无恙,自己却置身事外。假若张锡祜尚在人世,他又会如何慰藉张伯苓呢?

张锡祚于心不忍伤害父亲,于是在1950年10月17日南开校庆之日,74岁的张伯苓一早就起床,仔细着装,计划前往南开参加庆典。

张锡祚劝阻父亲道:“天空布满阴云,预示着即将降雨,或许您今日不宜出行。”

张伯苓握着伞的动作微微一顿,随即合上了已展开的伞面,他微笑着赞同了儿子的决定,“既然雨水已至,那此行便作罢吧。”

张伯苓早已捕捉到儿子话中的隐含之意。况且,他过去在枪炮轰鸣中守护南开时都未曾退缩,如今面对这点小雨,又怎会心生畏惧?

他无所畏惧,但心里明白,那些人对他是心存畏惧的。他能为南开提供及时的帮助,却不愿成为制造麻烦的人。

张伯苓得到老舍与曹禺的诗歌赞誉,诗中提到他具备一种持久的毅力,面对困境从不消沉,也不陷入绝望。无论遇到多大的挑战,他都能泰然处之,丝毫不显焦虑之情。

确实,拥有南开的支持,他能够持续保持乐观,心怀希望,无论面临多大的挑战,都不会畏惧。南开作为他的后盾,让他拥有了勇往直前的力量。

是“可行之策”,更是“责任所在”,唯有他坚固如磐,为南开遮风挡雨,南开方能持续“前行”。

张伯苓克服了种种困难,从而实现了“开”的目标。

然而现在,为了南开的未来,张伯苓首次感到了悲观与绝望。自从被南开拒绝之后,每一天他都紧锁眉头,心情沉重。

张伯苓发现南开在不断进步,已不再需要他原先的助力。认清这一现实,给他带来了极大的冲击。

1951年2月23日,张伯苓逝世,终年75岁,此时距南开学校校庆结束仅四个多月。他的离世发生在这一年较早的时间点,距南开校庆的庆祝活动不过短短数月之遥。张伯苓先生的一生就此画上了句号,而他留给南开及社会的贡献和影响,却长久地留存了下来。

张伯苓离世后,家人在整理他的遗物时,于其夹克口袋中发现了6.7元钱和两张已作废的飞机票。

他并未留下多少个人财产,因为他一生的绝大部分资金都用在了支持南开上。

1986年,距离张伯苓去世已有35载,南开最终再次接纳了这位近乎被世人淡忘的创立者。学校将其骨灰安置于校园内,以此纪念。

学者黄喻生在缅怀仪式上悲恸不已,哽咽道:“老师毕生倾注的南开,如今已对他感到陌生。”

大学的价值,不在于宏伟的建筑,而在于卓越的学者。可以确定的是,南开大学不会遗忘,全中国人民亦将铭记,有这样一位人物,名叫张伯苓,他倾尽一生致力于南开的发展。