铁索寒光下的真相:飞夺泸定桥被误读的“神话”与真实战场

大渡河咆哮的浪声,铁索桥上摇曳的寒光,22名红军战士匍匐前进的画面——这段被写入课本的“飞夺泸定桥”,几乎成了长征精神的代名词。

然而,当历史的细节被层层剥开时,我们是否高估了“徒手攀铁索”的悲壮?又是否低估了一场战役背后的军事智慧?

战前部署:一场与时间赛跑的生死局1935年5月,中央红军面临绝境。大渡河天险横亘眼前,蒋介石扬言要让红军成为“第二个石达开”。

安顺场渡口仅有的几艘船无法支撑数万大军渡河,而国民党追兵已逼近至百里之内。

“若三天内拿不下泸定桥,全军将覆没。” 毛泽东的决断下,红四团接下了这个看似不可能的任务——三天内急行军160公里,夺取泸定桥。

然而,真实的战场远比想象中复杂。川军刘文辉部早已拆除了桥板,仅余13根铁索。

但历史档案揭示了一个关键细节:守军拆桥行动并未完成。

由于红四团一昼夜奔袭120公里,比预期提前12小时抵达,川军仅拆除了部分桥板,甚至未彻底破坏铁索结构。这一疏漏,成为战役胜负的转折点。

急行军神话:昼夜240里的真相“一昼夜奔袭240里”是飞夺泸定桥最震撼的传说,但这一数字背后藏着被忽略的战术考量。

红四团最初的任务是三天行军160公里,但5月28日突然收到急电,要求次日必须夺桥。这意味着要将剩余120公里山路需在一天内完成。

士兵们扔掉了所有负重,仅携带武器轻装前进。途中,他们伪装成川军,与对岸举着火把赶路的敌军“隔空对话”,甚至同步行军以迷惑对手。

最终,红四团提前抵达泸定桥西岸时,守军仍在手忙脚乱地拆桥板。这场“急行军”并非单纯比拼体力,更是一场心理战与信息战的胜利。

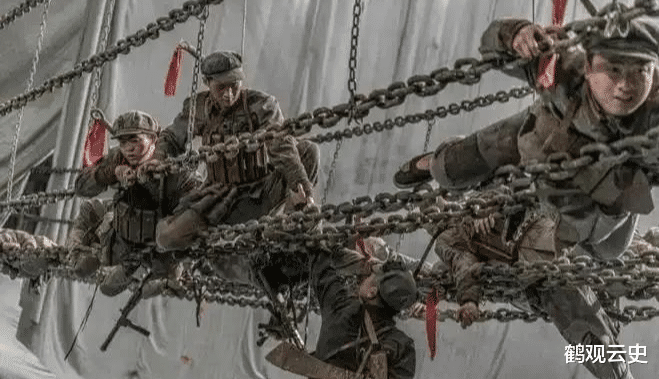

夺桥之战:被误读的“人肉冲锋”课本中“22勇士攀铁索”的画面,定格成了红军以血肉之躯强攻天险的悲壮意象。

但若将镜头拉远,真实的战场远比单一冲锋场景复杂得多——这是一场火力、战术与心理的立体博弈。

当红四团抵达泸定桥西岸时,迎接他们的并非完全裸露的铁索。

川军拆桥行动因红军提前抵达而草草收场,残留的桥板仍零星悬挂在铁索上。突击队队长廖大珠带领的22名战士匍匐前冲时,身后并非只有呼啸的子弹,还有全团集中火力的掩护。

杨成武在回忆录中明确写道:“我们将全营的轻重机枪集中在桥头,连教导连的苏式转盘机枪都调来了。”

密集的弹幕压得东岸守军抬不起头,碉堡枪眼甚至被红军迫击炮精准摧毁。

冲锋的突击队员绝非孤立无援。三连战士每人怀抱木板紧随其后,趁着火力压制的间隙,以近乎接力赛的方式填补桥板缺口。

铁索上摇晃的不仅是勇士的身躯,更是一支军队的协作智慧。

而东岸守军的溃败,则是驻防的川军第38团主力早已被调往康定,留守的一个营士兵多为强征入伍的“双枪兵”(步枪加烟枪),面对红军的凌厉攻势,许多人未等短兵相接便弃枪而逃。

团长李全山在战报中哀叹:“匪军火力如暴雨,我军机枪手未及换弹匣即遭击毙。”

这场被后世简化为“人肉冲锋”的战役,实则是红军精密计算的战果。当美国记者斯诺在《西行漫记》中写下“勇士们抓着铁索荡过河面”时,他或许不知道,红军的工兵早在总攻前就秘密加固了铁索接头;

当蒋介石怒斥守军“畏匪如虎”时,他更不会想到,红军工事里甚至架起了从黔军手中缴获的德制山炮。历史的天平从来不会仅因勇气而倾斜,那些被火光吞没的战术布局才是扭转战局的关键砝码。

被遗忘的“第二战场”:东岸包抄与心理威慑鲜为人知的是,泸定桥战役存在“双线战场”。当西岸红四团发起进攻时,从安顺场渡河的右路军红一师已逼近东岸,形成夹击之势。

守军发现腹背受敌后,军心彻底崩溃。此外,红军在战役前释放的“北上抗日”口号,虽被后世质疑为宣传策略,却在一定程度上动摇了川军底层士兵的抵抗意志。

历史误读的背后:从宣传需要到认知偏差“22勇士神话”的形成有其历史背景。1936年,为向国际社会募捐,红军将领彭加伦撰写的《飞夺泸定桥》被美国记者斯诺改编,加入了“攀铁索”“扔手榴弹”的戏剧化描写。

而邓小平1981年对布热津斯基所说的“这是一次简单的军事行动”,则被断章取义为“没有战斗”。

但台湾“国史馆”收藏的蒋介石与刘文辉往来电报,明确提到“泸定桥李团与沿河之匪奋战”;

川军将领张伯言1965年的回忆录也承认:“红军火力压制下,我军难以招架。” 这些铁证让“虚构论”不攻自破。

超越悲壮,看见真实的智慧历史不应被简化为英雄史诗,也不该沦为虚无主义的靶子。飞夺泸定桥的真相,是红军以极限行军打乱敌军部署,以火力优势压制守军,以心理战术瓦解对手的系统性胜利。

那些冒着枪林弹雨铺桥板的无名战士,那些在东岸包抄的右路军官兵,与22名突击队员同样值得铭记。

“神话或许动人,但真实的历史更显厚重。当我们将目光从铁索上的孤胆英雄,投向整个战场的谋略与协作,或许更能读懂长征精神的核心——不是个人主义的悲壮,而是集体智慧的力量。”