基辛格曾直言:美国已搞垮4个世界老二,而中国会反手干掉老大

美国有一位战略家,名叫亨利·基辛格,他曾担任美国的国务卿。这位资深政治家在推动中美关系方面发挥了作用,给人的印象是致力于中美友好关系的构建。然而,他同时也持有这样的观点:中国最终可能会超越美国,成为全球最强大的国家。

此类言论听起来仿佛在催促美国迅速对中国采取行动,如此充满对抗性的言辞,由基辛格发表,其意图何在?他是否真的意在损害中国的利益?

即使他生前确实持有对华强硬立场,那也已不再重要,因为他已在23年前离世。

基辛格在推动中美关系正常化方面发挥了关键作用,他为增进两国友好关系做出了巨大贡献,显然并非中国的对立者。在此之前,我们可以先考察一下历史上曾经排名世界第二的四个国家。

【英国】

美英之间的竞争并非旨在击败对方成为第二,实际上,这种竞争可以追溯到美国的独立战争时期。在那时,华盛顿将军领导的大陆军与英国军队展开了激烈战斗,而美国的独立最终是在法国的援助下才得以实现。

然而,美国并未完全掩盖英国昔日的辉煌,英国在此之后持续进步,仍然保持着全球领导地位,在其鼎盛时期,控制了地球上四分之一的领土。

第一次世界大战期间,德国的强劲攻势给英国带来了沉重打击,使其损失惨重。相比之下,美国直到战争接近尾声时才加入,借此机会获得了大量利益,且自身的伤亡相对较小。

第二次世界大战期间,日本发起的突袭行动迫使美国介入太平洋战场,与日军展开对抗,进而全面参与全球战争。尽管如此,美国的本土并未遭受战火侵袭。战争结束后,美国依旧获取了诸多利益,这为它奠定了作为全球领先超级大国的基础。

然而,英国霸权的真正终结标志是苏伊士运河危机。当时,埃及发生了纳赛尔领导的革命,成功地将英国的影响力从埃及土地上驱逐出去。面对这一情况,英法两国为争夺对苏伊士运河的控制权,决定采取军事行动。但他们的计划并未如愿,因为美苏两国对此施加了巨大的压力,迫使英法最终撤回了军队。自那以后,英国势力正式退出了中东地区。

此后,英国失去了争夺全球领导地位的能力,正式退出了竞争舞台。

【日本】

日本似乎从未被视为全球的主导力量,也未见其展现出成为霸主的明显迹象。然而,基辛格确实将其列为了美国曾击败的昔日霸主之一。

二战结束后,日本社会陷入困境,民众生活困苦。然而,朝鲜战争的爆发为日本提供了重振工业的契机。鉴于中国正在进行解放战争,美国在战略上需要在南部地区扶持一个具有强大工业实力的国家,以对抗苏联的势力扩张。在此背景下,美国选择了日本作为支持对象。

抗美援朝战争爆发后,为了缓解后勤供应的压力,美军选择在日本大量采购战争所需物资。这一举措意外地促进了日本经济的复苏,并随后推动了其经济快速发展。自此,日本经济步入了持续增长的轨道。

在极端情况下,日本人曾扬言有能力将东京整座城市出售,并以此资金购买整个美国。

之后,美国、日本以及德国等其他国家在广场饭店共同达成了《广场协议》的签署。该协议规定,美元汇率需下调,而日元则需升值。美方表示,此举意在推动日本逐步发展成为全球性的重要国家。

协议达成之后,日本经济发展步伐放缓,尽管如此,股市价格和土地价值却不断攀升,经济重心逐渐从实体经济偏向了泡沫经济,且泡沫规模日益膨胀。这一时期的日本,人们后来普遍将协议签订后的十年,视为经济下滑的十年。

随后,日本被推向了经济改革的道路,然而并未能重新达到昔日的辉煌成就,更不用说成为具有全球影响力的大国了。

【苏联】

苏联是一个极具实力的对手。在第二次世界大战期间,苏俄由列宁创立,其初衷仅是希望其存续时间能超越巴黎公社,便视为一种成就。然而,即便后来遭遇了来自英国、法国等国的干涉军入侵,这个国家依然屹立不倒,未被击垮。

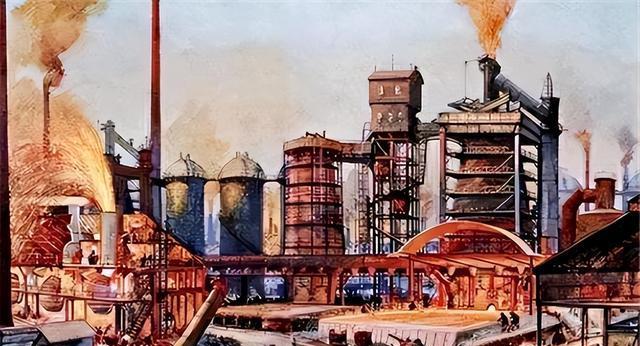

斯大林上任后立即着手推进工业化进程,重点发展重工业。与此同时,美国遭遇了经济危机。在此背景下,苏联的工业实力迅速增强,跃居欧洲之首,全球范围内也仅次于美国,排名第二。

二战期间,有两个国家结为盟友。苏联成功抵挡了德国的攻势,并随后发起反击。与此同时,美国在太平洋战场上与日本展开激战。最终,苏联战胜了德国法西斯,而美国则通过投放原子弹,使日本军事力量遭受重创。

冷战期间,两国关系多次发生攻防转换。客观地说,冷战的终结并非美国的全面获胜,而是由于苏联的崩溃。在苏联解体之后,美国人曾一度认为这是由于他们的和平策略奏效,但事实上,这只是苏联内部改革未能成功的结果。

美国推行策略促使共产主义国家发生渐变,众多国家自行转变为资本主义体制。捷克斯洛伐克分裂时,过程极为平稳,被称作“天鹅绒分裂”,意指其顺利程度犹如天鹅绒般顺滑。分裂后形成的两个新国家,均决定采纳资本主义制度。

然而,针对中国的和平转变努力并未奏效,这归因于中国的革新取得了显著成效。

此后,美国持续试图向中国进行意识形态的影响,然而并未取得成效。只要中国避免重蹈苏联的覆辙,美国实际上就难以找到可乘之机。

【欧洲】

基辛格所提及的第四大力量被视为欧洲。然而,需澄清的是,欧洲是一个大陆而非单一国家,这一表述乍看之下似乎有些令人费解。或许他真正指的是欧盟,但即便如此,将欧盟定义为所谓的“老大”也显得牵强。

自欧洲一体化进程启动以来,德国与法国作为欧盟中体量最大的两个成员国,始终保持紧密的合作关系。它们连同低地国家(荷兰、比利时、卢森堡),构成了欧盟合作的坚实支柱。在这段历程中,尽管偶尔会遇到一些分歧,但整体上合作保持稳定。

英国退出欧盟后,欧洲一体化进程遭受了重大挫折,面临崩溃的边缘,但最终还是得以保留。英国采用的离岸平衡手段,阻碍了欧洲大陆在历经千年分裂后实现统一的可能性,而美国则不得不延续这一策略。

若欧洲实现一体化,将对美国构成显著挑战。倘若中国取得进展,美国在太平洋彼岸,尚可维持其在美洲的地区领导地位。然而,一旦欧洲取得胜利,美国或将面临无法挽回的困境。

美国在创立之初,主要由欧洲移民构成。若欧洲成为全球霸主,可能导致大量美国移民回流,进而动摇其国家基石,面临根本性挑战。然而,若中国取得胜利,白人群体大概不会大规模迁徙至中国定居。

美国长期致力于阻碍欧洲的一体化进程,特别是对俄罗斯施加压力。由于美国的阻挠,俄罗斯至今尚未成为欧盟的一员,目前与西欧国家的关系依然紧张。

倘若俄罗斯成为欧盟的一员,欧盟将转变为一个自给自足的强大联盟,其实力甚至超越昔日的苏联。这一情况是美国所不愿见到的。

【中国】

基辛格关于中国将取代美国全球领先地位的说法,在一定程度上显得过于夸张。

中国并不倾向于战争,该国已有近四十年未卷入任何军事冲突。它在东亚地区扮演着维护和平的重要角色。若中国采取军事手段来影响周边国家,那么诸如越南、泰国等东南亚国家,以及韩国、日本等东亚国家,其局势可能会截然不同。

中国旨在促进中日韩自贸区的建立,需与这两国进行协商。若换成美国,或许会直接采取更为强硬的方式推进。

这样一个热爱和平的主要国家,怎会轻易着手去击败所谓的全球领导者呢?

即便中国有可能在某些方面超越美国,这样的超越也将是基于和平的方式,届时美国或许将重心收缩至北美,依然保持其强大地位。就算美国的行为有时显得强势,如同历史上的某些权势人物,中国也未必会采取极端手段,如同某些历史典故中的决绝行动。中国更可能寻求的是平衡与共存,而非彻底的取代或排斥。

当前全球体系维持着多元化的态势,若无明显变化,这一状态预计会持续一段时间。倘若基辛格的观点成真,即中国有可能超越美国成为全球领导者,那么美国或许应当考虑及时转向,与中国建立友好关系,终止对立状态。

信息来源:在获取信息的途径中,信息来源是至关重要的一个环节。有效的信息来源能够确保我们接收到准确、可靠的数据或资讯。无论是通过阅读书籍、浏览网页、观看新闻节目,还是通过专业人士的口头传达,信息来源的多样性为我们提供了丰富的选择。为了确保信息的准确性,我们应当审慎选择信息来源。官方渠道、知名媒体或权威专家往往是更为可靠的选择。这些来源通常经过严格的审核和验证,能够为我们提供高质量的信息。同时,我们也需要注意信息来源的时效性。在信息快速更新的时代,确保信息来源的及时更新同样重要。过时的信息可能导致我们做出错误的决策或判断。此外,对于来自不同信息来源的信息,我们应当进行对比和分析。通过对比不同来源的信息,我们可以更全面地了解事物的真相,避免片面或误导性的信息对我们的认知产生影响。综上所述,信息来源的选择对于确保信息的准确性和可靠性至关重要。我们应当审慎选择、及时更新,并对来自不同来源的信息进行对比分析,以便做出明智的决策。

《全球格局概览》——基辛格著国际社会的运作规律与力量平衡,是《全球格局概览》一书探讨的核心。作者深入剖析了世界各国间的相互关联及影响模式。书中指出,历史经验对当今全球秩序的形成有着深远影响。各国在追求自身利益的同时,也需考虑国际社会的整体稳定。权力分配、地缘政治及经济联系,共同塑造了当前的国际格局。基辛格强调,国家间的合作与竞争并存,是维持全球平衡的关键。尽管存在利益冲突,但通过外交手段寻求共识,仍是解决国际争端的重要途径。此外,该书还探讨了全球治理的重要性。面对气候变化、恐怖主义等跨国挑战,国际合作显得尤为重要。有效的全球治理机制,有助于各国共同应对危机,维护世界和平。《全球格局概览》为读者呈现了一个复杂多变的国际环境,以及在其中寻求稳定与合作的策略。它提醒我们,理解全球格局的演变,对于制定合理的外交政策至关重要。