:当“体面”外衣包裹的恶行曝光,我们该如何守护公共文明的底线?】

近日,上海接连两起社会事件引爆网络——从地铁“射手哥”公然猥亵女乘客,到“鼻涕姐”在餐馆蓄意污染公共调料,看似毫无关联的两件事,却撕开了同一道社会伤疤:当个体的道德失序与公众的舆论撕裂相遇,我们该如何重建对文明与法治的信任?

事件回顾:荒诞行为下的社会镜像

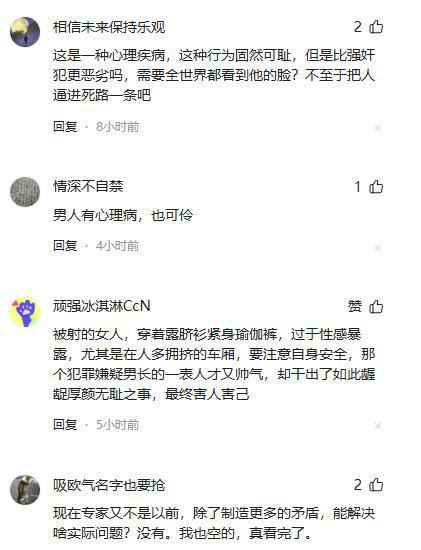

两起事件中,网络评论区的价值观冲突令人瞠目:

“报复合理说”:对“鼻涕姐”,有人猜测“辣椒油变质,她是在提醒他人”,全然无视其恶意行为对公共健康的威胁。

专家解析:中国人民公安大学犯罪学教授李玫瑾指出,此类为施害者辩护的言论,本质是对公共安全底线的漠视。数据显示,公共场所猥亵案再犯率高达42%,轻纵可能助长更严重犯罪。

身份曝光与“社死”狂欢:正义审判还是网络暴力?

争议焦点:

支持者:认为曝光能震慑潜在违法者,“让作恶者付出社会性代价”。

反对者:批评此举侵犯隐私,可能导致无辜家属“连带受罚”,甚至引发极端报复。

法律视角:北京京师律师事务所王律师强调,人肉搜索涉嫌违法,公众应通过法律途径追责,而非以暴制暴1。

法律与道德的博弈:我们需要的不仅是愤怒

2. 食品安全与公共健康“鼻涕姐”行为若导致疾病传播,可能触犯《刑法》危害公共安全罪。目前,上海市场监管部门已介入调查,强调“食品安全无小事”。

深度反思:从个体失德到社会共治1. 公共空间的文明困境

道德教育缺位:从地铁猥亵到餐馆污染,暴露出部分人群对他人权益的漠视。全国妇联报告显示,76%女性曾在公共交通遭遇骚扰,但多数人选择沉默。

设施管理疏漏:上海地铁站垃圾桶难找的问题长期存在,部分站点需乘客“跨越半站台”丢弃垃圾,间接加剧随意弃置行为。

2. 网络舆论的双刃剑

正向力量:目击者主动报警、网友声援受害者,体现公民责任感提升。2023年上海地铁乘客协助制止违法案例同比增加23%。

负面效应:网络暴力、人肉搜索等非理性行为,可能催生二次伤害,甚至模糊法治与私刑的界限。

3. 系统性解决方案

强化执法:加密地铁巡逻、推广“云取证”技术,提升违法行为发现率。

完善设施:优化地铁站垃圾桶布局,增设指示标识,减少“捏垃圾一小时”的尴尬

舆论引导:媒体需避免猎奇报道,转而倡导理性讨论,遏制受害者有罪论蔓延。

结语:文明社会的底线,由每个人守护从“射手哥”到“鼻涕姐”,两起事件如同一面镜子,映照出个体道德、法治意识与公共治理的多重短板。当我们谴责恶行时,更需思考:如何在愤怒中保持理性?如何在监督中坚守底线?

正如网友所言:“我们需要的不是对施害者的宽容,而是让每个人安心生活的环境。”这看似朴素的心愿,需要法律的重拳、管理的智慧,以及每个普通人的微小坚持。毕竟,今日对他人遭遇的漠然,或许就是明日自身困境的伏笔。

互动话题:

你如何看待为施害者辩护的“宽容论”?

若目击类似事件,你会选择挺身而出还是沉默?

人肉搜索究竟是正义之举还是网络暴力