古代深夜为啥要安排打更人,好好睡觉不好吗?古人的智慧令人折服

哎,老爷,我刚一进门,就瞅见常威正动手打来福呢……

想必有不少人都耳熟能详那句话,它出自电影《九品芝麻官》,算是里面的名句了。

看过这部电影的人,肯定清楚,这句话是一个打更的人说的。

当个更夫,大半夜的出现在戚家门口,这事儿正常吗?

【更夫的出现】

电影里,常威那家伙因为自己的坏心思,把戚家上下都给害了,一个都没放过。

这一幕,恰巧被巡逻的打更人撞见,后来,打更人就出现在了法庭上,成了关键的证人。

可能好多人碰到这事儿,都不会觉得有啥不对劲,还觉得那更夫说的每句话都是真的。

这就带出一个问题来了。

为啥更夫和常威会一块儿在案发地呢?可大家为啥都只怀疑常威,而不去怀疑更夫呢?想想看,更夫那是夜里巡逻的,出现在那儿也算正常。可常威呢,他没事跑那儿干啥?这时间点,他应该在自个儿屋里才对。所以嘛,大家伙儿都觉得这事儿跟常威脱不了干系,更夫呢,不过是碰巧路过罢了。

难道打更的人就不可能是犯罪嫌疑人吗?

要解开这个谜团,咱们得先搞懂古代更夫到底是干啥的,还有他们为啥能那么得老百姓的信赖。

在古代,更夫就是专门负责告诉人们现在几点了的。

很久很久以前,那时候的人们没有钟表来看时间,他们想知道一天过了多久,主要就靠看太阳升到哪儿了,还有就是肚子饿不饿,开始咕咕直叫没。

但这种粗略估算时间的方法,也就在山沟农村里用用,毕竟庄稼又不会跟人斤斤计较分秒不差。

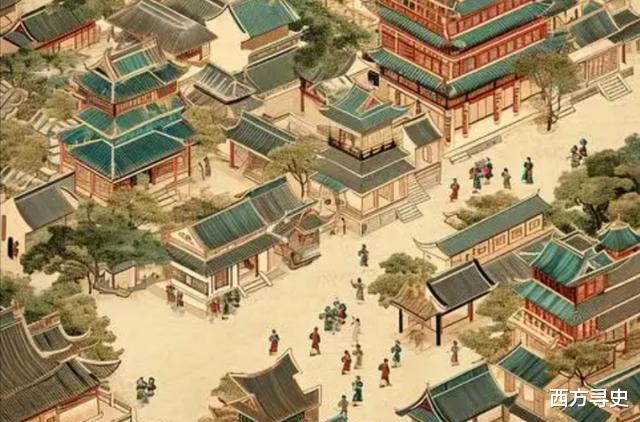

但在城里过日子,因为各行各业都紧密相连,所以时间就特别关键。

要是没了时间安排,店铺老板就搞不清啥时候该开门迎客,脚夫也不晓得船啥时候能靠岸卸货,染坊师傅更没法掌握布料该泡多久了……

就算古代日子过得很悠闲,时间也还是很金贵的。

以前,人们主要是靠看太阳在哪来判断时间的。

用现在的话讲,地球是一直在固定速度转动的,所以太阳在天空里移动的速度也是不变的。

可天上又没有个明确的时间标记,咱们咋知道确切是啥时候呢?

要是天上没法直接看出时间,咱们就在石头上刻个记号,瞅瞅太阳底下影子咋挪动,这样也能知道过了多久。

经过好多辈人的钻研和尝试,人们终于做出了能准确看时间的工具,叫“日晷”。

从那以后,白天多了些空闲时光。

不过,大家很快碰到了新难题,阴天或者晚上怎么办?太阳没了,时间咋判断呢?

因此,大伙儿发现,香烛烧完的时间,还有水滴落的时间,都能当成衡量时间长短的工具。

尽管晚上计时的问题得到了解决,可他们还是觉得点香烛或者滴水计时的方式太过繁琐,而且花费也不小。

特别是到了晚上,大伙儿都关门进屋睡觉了,老百姓哪知道现在到底是几更天了。

或许有人会琢磨,夜里大伙儿都歇下了,知晓时间有啥用呢?

【更夫的工作】

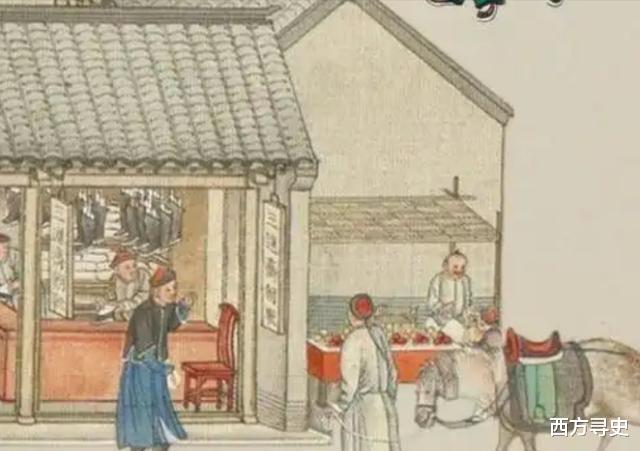

虽说古时候没有“夜班”这一说法,但夜里得干的活儿可着实不少。

不论是做豆腐的师傅,还是蒸炊饼的大哥,都得早早起床,大概一两个时辰前就得动手。他们得磨豆子、和面,再点火开蒸或煮……

要想在天亮时能让顾客买到新鲜的豆腐和炊饼,就得这么干。

要是没有时间概念,万一睡过了头,或者耽误了时间,那店门口原本排队的顾客可能早就走光了。

偶尔耽误一两次时间还行,但要是有个四五次,那些老客户估计就都流失了。

不光是干手艺活儿的人,就连读书学习的人,也得花时间做准备。

在明朝的时候,有个书生叫彭时,他在皇宫里参加的考试中拿了头名,结果就成了那一年的状元。

按照规矩,中了状元的人得在隔天一早去上朝,当面感谢皇帝的赏识。之后,他得领着其他考上的学子去孔庙,拜拜那些古代的大学问家。

真没想到,彭时那叫一个激动,结果一觉就睡过了头,第二天早上上朝时迟到了,差点就因为这被扣上欺君的大帽子,给扔进大牢里头。

当官的们更是如此,他们通常得在凌晨很早就去上早朝,大概就是天还没亮,五更时分就得动身。

他们得赶在三四更天就爬起来,生怕迟到,要知道耽误了早朝,那可是要掉脑袋的大事,绝对不能马虎。

为了能让普通老百姓还有各行各业辛苦工作的人知道几点了,才有了“更夫”这份工作,他们专门负责在晚上给大家报时间。

跟现在的生活节奏比起来,古代人完全是跟着太阳走。太阳升起就开始干活,太阳下山了就回家休息。

太阳下山后,大家早早就把晚饭给解决了,接着就忙着铺床准备睡觉。

打从这会儿起,更夫就正式忙活起他整晚的活儿了。

头一回报时就是晚上七点到九点那会儿,换算成现在的时间,就是一更天。

有些人不叫它一更,而是叫落更,就是说太阳刚下山那会儿。

刚开始打更那会儿,更夫就会大声吆喝:“天气干燥,大伙儿留意火种啊,别让火烛惹麻烦。”

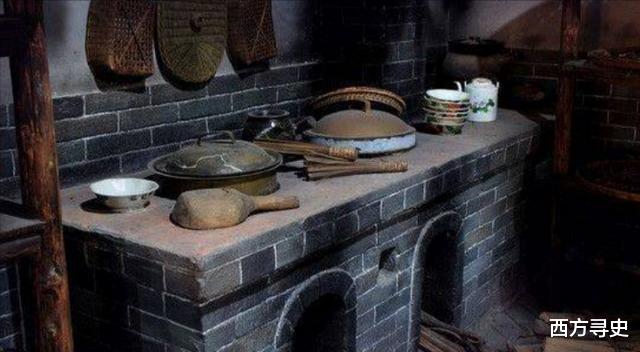

大家这么喊,原因是刚吃完饭不久,灶里火还没完全灭,加上有人犯困,忘记把旁边屋子的蜡烛给吹掉。

以前跟现在可不一样,现在要是电灯没关,顶多就是多花点电费。但在古代,你要是忘了把蜡烛吹灭,而那蜡烛又刚好放在木桌子上,旁边再堆点纸啊线团的,那可就得闯大祸了。

特别是炉灶里那些没烧尽的炭火,万一又重新烧起来,同样能引发大火。

另外,古代的房子多数是用木头建的,有的屋顶还会盖上好几层茅草,厨房里更是堆满了成捆的木柴。

这要是一旦着火,压根没法救,说不定还会蔓延到隔壁,把周围都烧成一片火海。

因此,打更的人在一更时会大声喊“天气干燥,留神火种”,那你晓得二更时他们喊的是啥吗?

【更夫的重要性】

到了晚上九点到十一点那会儿,就是古时候说的二更天,大多数第二天还得干活的人都已经睡熟了。

肯定还有那么一些考生,或者手头工作还没搞定的人,正点着灯熬夜赶工呢。

到了这个时候,打更的人会大声吆喝:“铜锣一敲,熄灯闭户啦。”

到了这个时候,大家基本都累得不行了,很容易就提不起精神,结果就忘了锁门和关窗。

要是路上碰到喝醉酒的人,我们就会提醒他赶紧回家。

到了半夜十二点,就是大家说的三更天,那时候四周静悄悄的,大部分人都已经进入梦乡了,只有少数心怀不轨的人还没睡。

由于古代时候治安状况比较差,还没有现在的监控设备,那些墙头呢,都是用土块堆起来的,所以身手好的人能够很轻松地就爬过去。

就算更夫胆子壮得像头牛,他们也会尽量两个人一起走。为啥呢?就为了在碰到盗贼的时候,能互相壮胆,把对方给镇住。

这时候,锣鼓声还有梆子声会特别响亮,就是为了叫醒大家,别让大伙儿睡得太沉,免得院子里进了小偷。

更夫吆喝起来,说的是“已经过了三更天,大家要防着小偷啊”。

到了半夜两三点钟,也就是四更天的时候,打更的人会急匆匆地敲起梆子,把那些得早起干活的老百姓给喊醒。

大臣们这时候也都该起床了,简单洗把脸刷个牙,然后换上官服,就往皇宫赶去参加早朝。

五点多的时候,天开始微微泛白,打更的人会拿梆子敲五下,第一下慢悠悠的,后面四下就加快了节奏。

想必不少上了岁数的朋友,小时候都有过早起的习惯,那时候天还没亮就得爬起床,为啥呢?因为在古代,这个点儿就得开始张罗一天的活儿计了。

女人一早就会起来忙活着做一天的饭食,男人呢,就在院子里扫扫地,再去井里打些水来。

打完五更鼓,更夫这一宿的活儿就算是干完了。

清朝以前,打更这活儿没固定的人干,有时候连乞丐都得拉上,就因为这活儿挣的钱太少,压根不够养家糊口。

到了清朝那会儿,官府不光给打更的人涨了工资,还让他们在社会上的地位提升了不少。

找工作的人一多,官府在挑打更的人时,就会找那些性格老实、办事认真的老百姓来当更夫。

因为大家长时间依赖更夫,所以在心里头也会相信更夫说的话做的事。

在《九品芝麻官》里,有个角色叫“更夫”。他啊,就是在半夜三更,一个人出去打更的时候,碰见了常威在干坏事。

到了要作证那会儿,大家伙儿基本上都会毫不犹豫地相信他说的话。

别小瞧那打更的人,在古代,他的作用可大了,就像是现在的时钟加上保镖和警卫合一块儿。

每当那定时响起的更鼓声传来,老百姓们心里才踏实,能安心入睡。