深情难抵阴阳别:广东33岁男子殉情事件背后的生死之思

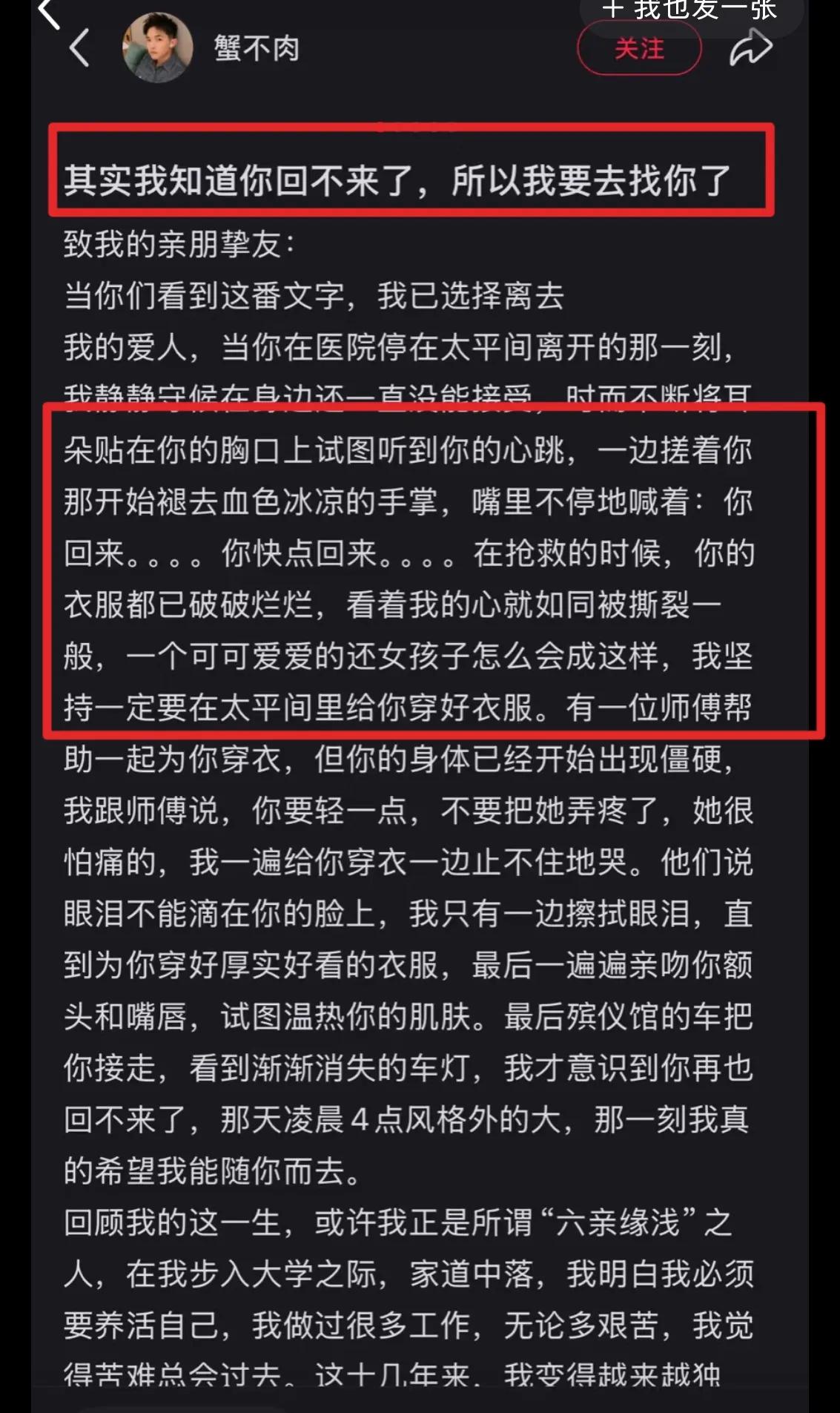

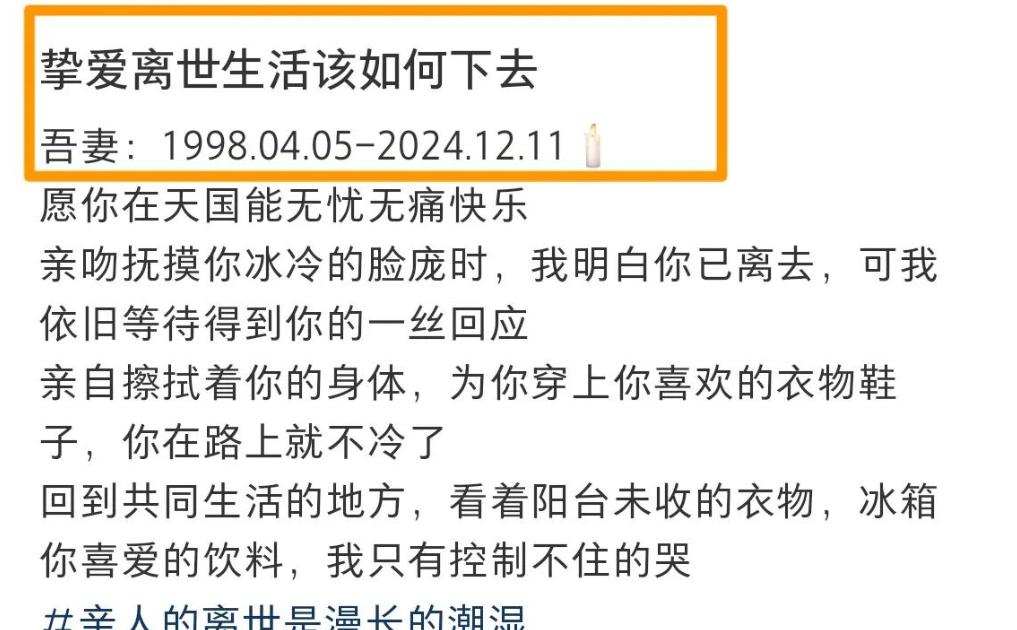

他坦言,妻子是他生命中的唯一救赎。大学时期家道中落,他靠打工维持生计,而妻子的出现“填补了内心所有空缺”。即便得知妻子身患终身疾病,他仍选择放弃生育自由,承诺用余生守护她。但命运未予怜悯,妻子因不堪病痛折磨于2024年12月11日轻生离世,年仅26岁。

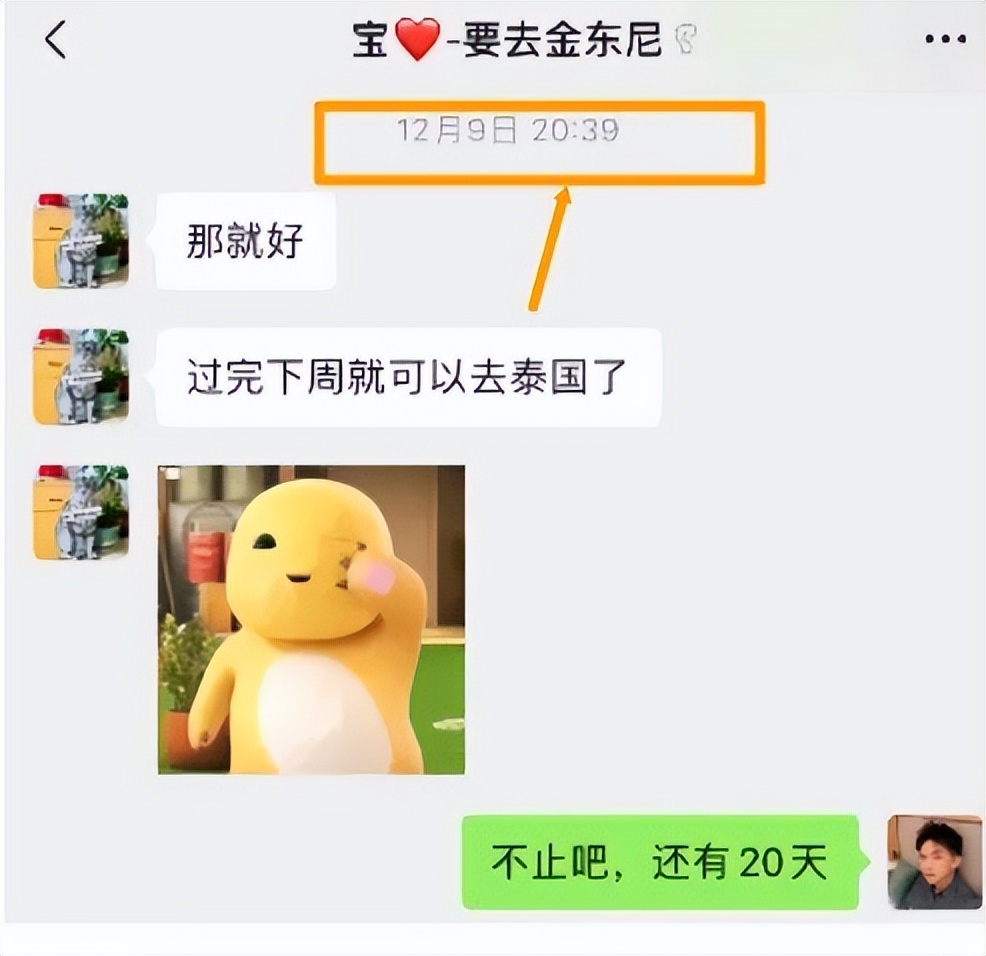

妻子离世前两日,两人曾约定共赴泰国旅行。为完成遗愿,谢家振带着妻子的遗照独自踏上旅程。在曼谷,他联系了妻子生前崇拜的泰国艺人“小鸟”,手持照片完成合影;在夜市烟火下,他对着照片喃喃自语:“你看,这就是你期待的风景。”社交账号中,这类“与亡妻对话”的内容多达数十条。

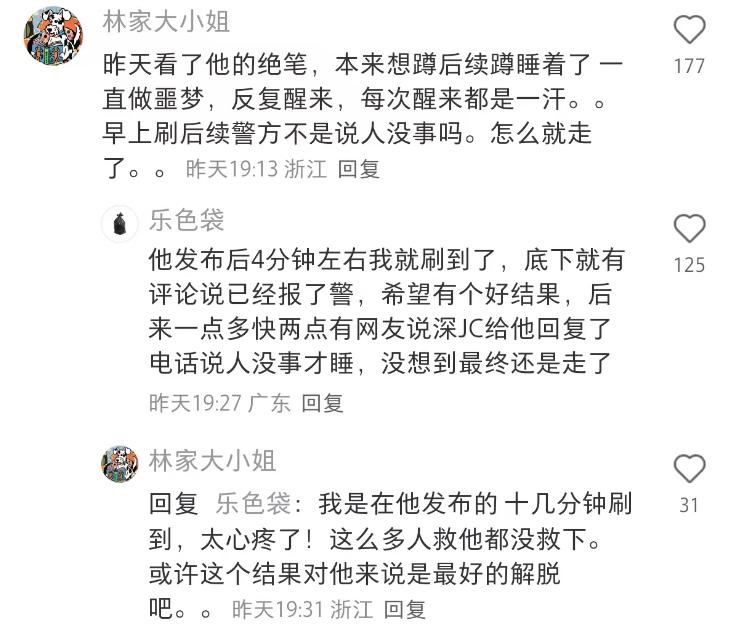

归国后,他的生活彻底崩塌:每日为妻子准备生前爱吃的酸菜鱼,将遗照摆上餐桌“共食”;深夜翻找指甲刀中残留的妻子指甲碎片,视若珍宝收藏;甚至出现幻听,称“每周都能听见她说‘来接我’”。最终,他选择在妻子离世四个月的同日(4月11日)结束生命,时间点的刻意呼应更显悲怆。

事件引发两极争议。理解者认为:“他用生命证明了《江南》歌词‘殉情不只是古老传言’”,更有人直言:“若伴侣如他妻子般美好(附妻子照片),或许也会作同样选择”。照片中的女子长发乌黑、明眸皓齿,与英俊的谢家振堪称“金童玉女”,加剧了公众对这段感情的共情。

反对声浪则聚焦责任缺失:“他的父母尚在,此举是对亲人的二次伤害”“若真爱妻子,更应代她看遍人间”。心理学专家指出,谢家振呈现典型的创伤后应激障碍症状——长期酗酒、社交退缩、反复进行仪式化悼念行为,却拒绝心理干预,最终导致悲剧。

此事件折射出多重社会议题:

心理健康盲区:谢家振曾主动就诊精神科,但目的竟是“让亲人更容易接受我的决定”,凸显部分群体对心理治疗的认知偏差。

代际情感鸿沟:年轻网民多赞其“至死不渝”,年长群体更强调“生命责任”,反映快餐爱情时代对深情的稀缺化解读。

隐私与共情的边界:从绝笔信曝光到遗照传播,公众在感动与窥私间的矛盾态度,揭示网络时代私人悲痛的异化。

谢家振的故事让人想起《寻梦环游记》的箴言:“死亡不是终点,遗忘才是。”但当他将记忆化作牢笼,生命便成了痛苦的载体。社会学者建议:建立更完善的心理危机干预体系,鼓励丧亲者通过志愿服务、艺术疗愈等途径重构生命意义。

正如一位网友所言:“他证明了爱情的深度,却也警示我们——唯有学会与伤痛共存,才能让爱真正不朽。”

网友评论

-

2025-04-15 17:41:14

2025-04-15 17:41:14现在还是男人深情的多

-

2025-04-15 20:52:04

2025-04-15 20:52:04人活一世,心里肯定有个最挂念的人,我不对谢家振作任何评判,也不建议任何人去学他。但我真的佩服他,在这个浮夸的世界,让我知道还有可以为爱人付出自已生命的人!只能深深祝福他们吧,祝愿下辈子让这双经历了苦难的夫妻还能在一起,下辈子白头偕老,幸福美满!