96岁台湾老兵无儿无女,打电话问大陆亲侄子:我没钱你还养我吗?

2022年8月2日,美国国会众议长佩洛西访问中国台湾,此举招致岛内外广泛谴责。

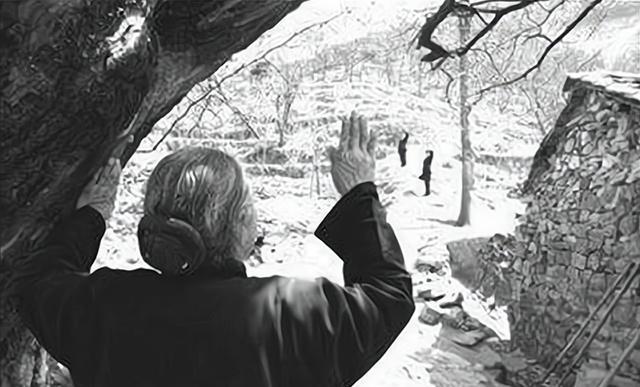

岛内爱国人士聚于佩洛西所住酒店前抗议,多为台湾老兵后裔,继承先辈意志,为祖国统一而努力,场面感人。

许多台湾老兵未能等到归家之日便抱憾而终。但也有幸运者,如邓雪桂老兵,得以与家人重聚,实现了毕生所愿。

【撤退台湾】

1947年1月21日除夕,湖南常宁邓家张灯结彩,美酒佳肴满桌,亲友欢聚一堂,人人满面春风,家中洋溢着喜庆氛围,似有重大喜讯。

得知邓家大儿子邓雪桂,多年服役在外,终将在春节归家与家人团聚。

家里人得知消息,热切期盼终至除夕。夜黑时分,爆竹声中邓雪桂急忙赶到。

邓雪桂,黝黑消瘦,现身众人前,家人望其如陌路,未即识。邓雪桂高呼“爸妈”,家人恍然惊醒。

母亲心疼地抱住儿子,痛哭:“怎么瘦成这样,我的儿。”邓雪桂内心情感爆发,与母亲紧紧相拥,泪水交织。

除夕夜不宜哭泣,众人忙劝雪桂:“归家不易,先吃饭吧,定是饿了。”母亲恍然,连忙唤儿子上桌用餐。

饭桌上,家人共叙家常,举杯欢庆。这一夜,烦恼似被遗忘,唯有合家团聚的温馨与幸福充盈心间。

邓雪桂每年除夕都会忆起1947年那夜,那是他与父母共度的最后一个团圆除夕,印象深刻,难以忘怀。

邓雪桂1923年生,少年时期投身国民党军队。1947年局势危急,他只获两天探亲假。除夕守岁后,邓雪桂略作休整,即返回部队。

邓雪桂离别时说,下次回来将修缮老家房子,计划明年春节全家住新居,并叮嘱弟妹要悉心照料父母。

明年春节,邓家将欢聚一堂,共迎新春。

国民党败退台湾,邓雪桂随大军撤离至台湾。

轮船上,前往台湾的人潮汹涌。邓雪桂蜷缩一角,泪水不断滑落,周围尽是拥挤的人群。

他离去时,心中满是不确定归期。同时,他深感懊悔,后悔自己加入了国民革命军。

国家危难时,人人应尽责。邓雪桂出身贫寒,文化不高,他加入国民党,旨在精忠报国,抵抗外敌。

日本战败,国民党转而对付共产党人,邓雪桂始料未及,他极不情愿将武器指向自己的同胞。

身为国民党士兵,邓雪桂面临抉择:违抗命令或入狱丧命。牵挂家人安危,他不敢冒险,最终被迫违心上战场。

邓雪桂深知无法挽回过去,现只盼大陆与台湾早日统一,如此他方能归家。

【别时容易见时难】

轮渡赴台途中,邓雪桂结识了几位湖南常宁同乡,他们义结金兰,誓约共生共死。身处异乡台湾,彼此成为了可依之伴。

抵台后,他们定居桃园,居所位于国民党专为士兵建造的眷村内。

邓雪桂初到台湾,发现气候、饮食与湖南老家大相径庭,难以适应。幸得常宁兄弟们的相互关照与倾诉,终助他克服困难。

20世纪50年代初,国民党为反攻大陆,诱导军人,出台《戡乱时期陆海空军军人婚姻条例》,明确禁止低阶士兵结婚。

邓雪桂因适婚时恰逢奇葩结婚条例,错失成家良机。该条例致军中怨声四起,数年间国民党军队人心离散,士气低落,反攻大陆无望。

国民党察觉梦想虚幻,为安定军心,决定废除原有的结婚条例。

邓雪桂年岁已高却一无财富,无人愿为他提亲。常宁的几个兄弟同样如此,众人皆成了单身汉。

退伍后,邓雪桂着手求职,却因缺乏技能屡遭拒绝。最艰难时期,他连使用牙膏刷牙都成了难以承受的开销。

生活拮据,连日常用品都负担不起,烟酒更是奢望。烟瘾上来时,因买不起五毛一包的烟,他只能不断喝水来减轻难受。

为求生计,他接手最艰辛的工作,无论是搬运还是建筑,任何劳动都不拒绝,只要能有活计可做。

邓雪桂经年累月劳作,积攒了些许积蓄。望着破败的老屋,他萌生了修缮房屋的念头。

1987年除夕,邓雪桂在新翻修的房子中宴请兄弟,美酒美食满桌,挚友相伴左右,情景似1947年除夕,唯憾亲人未能共聚。

到台湾后,每年除夕老兵们都格外想家。今年除夕,这份思乡情愫依旧浓烈,倍感亲人遥远。

邓雪桂微醺中吐露心愿:“我想回家。”这话触动了所有人,泪水不禁夺眶而出,思乡之情汹涌澎湃。

湖南常宁邓家,除夕之夜总期盼邓雪桂能再现当年,踏着鞭炮声归家团聚,这份期盼已延续整整四十年。

1987年除夕,邓家人倍感煎熬。邓母病重已久,生活无法自理,常呼唤大儿邓雪桂。她身体虚弱,需人照料,口中频提邓雪桂之名。

邓家众人深知,这或是母亲度过的最后一个除夕夜。几年前,邓母的身体便每况愈下,医生早已预言她的时日无多。

邓母异常顽强,苦熬数年,令医生惊叹。邓家人明白,这是母亲因思念大儿子而强撑的结果。

1949年国民党战败后,邓雪桂随部队逃往台湾,从此杳无音讯。邓家人从同乡逃兵处得知此消息,生死未卜,牵挂至今。

邓母深信长子尚在人世,常独坐村头大树下盼其归。年复一年,却始终未见儿子身影,愿望落空。

1987年9月,邓母逝世。半年后,镇上台湾老兵返乡探亲的消息迅速传遍了整个街区。

邓家人闻讯激动万分,即刻夜赴镇上老兵住处,急切探寻大哥邓雪桂的下落。

邓雪桂健在,身康体健,未婚无子,居于桃园。老兵言罢,邓家人闻大哥安好,欣喜落泪,遂托同乡捎去家书一封。

邓雪桂侄子念过书,随即执笔书写家书。信中,邓家人流露对邓雪桂的深切思念,满怀期盼,真心希望他能够返乡探望。

邓家人为使邓雪桂早日归家团聚,并担心他过度哀伤亡母,编织了一个充满善意的谎言。

探亲终结,老兵返台。邓家翘首期盼回音,对邓雪桂思念深切。

邓雪桂手执家书,泪水滂沱,迅速浸湿了信封。他缓缓拆开,因识字不多,读时颇为费力,字句间满是磕绊。

“母亲还在世”,邓雪桂看到这几个字,激动万分。他立刻冲出家门,直奔常宁,与兄弟们分享这份难得的喜悦。

邓雪桂着手安排回家探望亲友。早在1987年两岸开放之初,他便萌生了归家的念头。

开放政策后,回大陆探亲申请激增至10万余人,车票难求。他更担忧亲人近况不明,地址或有变动,心中忧虑满满。

邓雪桂收家书,闻家人皆安,顾虑顿消。随即匆忙整理行囊,迫切欲见久违亲人。

1988年,邓雪桂回乡,历经山重水复。他乘轮船换汽车,继以徒步,历尽艰辛,耗时三天三夜,终抵故乡常宁。

邓雪桂的弟妹闻讯大哥归来,急忙迎出,家人紧紧相抱。周遭山水依旧,唯众人容颜已逝。

邓雪桂被弟妹迎归家,随即寻觅母亲。信中言母亲尚安,然其身影难觅,邓雪桂满心困惑,不解何故。

邓雪桂的弟弟道出真相,母亲已于去年离世,之前瞒你是担心你过于悲痛。

邓雪桂闻讯心沉,喜悦瞬变悲伤。乡愁化矮坟,他立外头,母眠里头。遗憾与思念,将伴邓雪桂终身,直至生命终结。

邓雪桂在母亲坟前不断磕头,直至头部流血也未停歇。家人担忧其过度悲伤,急忙将他劝回家中休息。

村民闻邓雪桂归,齐聚邓家欢庆,当日村中盛况,堪比新春佳节。

邓雪桂忆起1947年除夕,同样热闹,父母尚健。未料再聚已是41年后。此事警示,世事难料,应珍惜当下相聚时光。

【我养你老】

1988年,大陆改革开放步入第十个年头,仍处于初期阶段,众多农村地区仍旧面临贫困问题。

邓雪桂见邻里仍居泥房,用旱厕,心生酸楚。他倾囊为村翻新校舍,尽力助乡亲。深知教育是强国之基,邓雪桂的善举尽显其心意。

邓雪桂还为村中孤寡老人送上红包,望着那些与母亲年龄相近的长者,他不禁忆起自己的母亲。

他归来本欲为母养老,却已阴阳相隔。忆母信佛行善,遂将养老钱赠予孤寡,以此报答母恩。

村民深感邓雪桂恩情,纷纷以过年佳肴盛情款待,以此表达诚挚谢意。

他回家数日,已参与二十余场宴席,这彰显出他在当地备受尊敬。

团圆时光匆匆,转瞬即至返台日。家人与村民皆言其年岁已高,勿需奔波,安稳留乡方为上策。

他坚持回台湾,基于以下几点考虑:一是内心所愿;二是诸多因素促使;三是深思熟虑的决定。

常宁的几个战友身在台湾,他们曾誓约相互照应至老,他不能违背这承诺。

父母亡故,侄子成家立业。自己年迈,居老家需他们照顾,唯恐累及家人。

台湾老兵可领“终生俸”,并享受退休医疗待遇,确保晚年生活有所保障。

回台后,邓雪桂心系家人,见家中房屋破旧,决心节衣缩食攒钱,欲为老家建新居。

上世纪90年代初,邓雪桂回湖南探亲,携带着为老家盖新房积攒的厚现金。那沓钱,承载着他长久以来的心愿与努力。

邓雪桂的助力下,邓家成为村里首个拥有二层砖瓦房的家庭。

邓雪桂此后每隔三四年便归家探亲,家人与村民每次都热情迎接他。

邓雪桂年岁渐长,回家次数渐稀。弟弟怕他独居不便,多次诚邀他回乡共度晚年,以便照料。

邓雪桂每次都拒绝了,与初次无异。时间推移,他是否能保持这份坚决,尚是未知。

人人渴望长寿,却不知长寿亦伴烦恼。长寿者历经无数生离死别,邓雪桂便是这样,既得长寿之幸,又受离别之苦。

岁月如梭,共历风雨的兄弟们相继离世,邓雪桂孤身一人,内心涌动着前所未有的孤寂感。

邓雪桂年岁渐长,照料自己日益艰难。他常忧虑某天悄然离世却无人知晓,这念头令他深感恐惧。

邓雪桂考虑后决定回老家养老,可他身无分文也无权势,自觉只会拖累家人。他不禁疑虑,这样的自己,家人还会接纳吗?

2019年,96岁的邓雪桂心怀忐忑致电老家。通话时,他紧张万分,言语混乱,东一句西一句,难以成章。

侄子接电话察觉大伯异样,料想他思乡情切,遂提议大伯返乡安享晚年。

侄子的话让邓雪桂愣住,眼泪滑落。稍后,他问道:“我身无分文,你还会养我吗?”

侄子道:“养,我已赴台湾,准备接您归来。”

邓雪桂启程归家,此次路途有侄子相随,与以往截然不同。最关键的是,他终得安定,不必再漂泊异乡,成为游子。

【结语】

邓雪桂倾家荡产助家人村民,情深义重。晚年衰弱,家人始终相伴,悉心照料。这份中华孝道,深植炎黄子孙心中,是永恒的温情记忆。

两岸情深似一家,邓雪桂已归家。但众多游子仍心系故乡,未能还。两岸统一乃大势所趋,盼游子早日归。