30页正文抄出25%重复率!董某莹博士论文竟剽窃残障学生成果?

最近,规培医生董某莹成了现象级人物,几乎每天刷爆热搜。今天董袭莹的毕业论文,被曝抄袭了北京科技大学的一项专利成果,而这项专利的核心发明人之一,竟是一名双耳听力障碍的学生赵基淮。更让人震惊的是,这篇论文的文字重复率高达25%,舆论大哗!(源自极目新闻、部分自媒体)

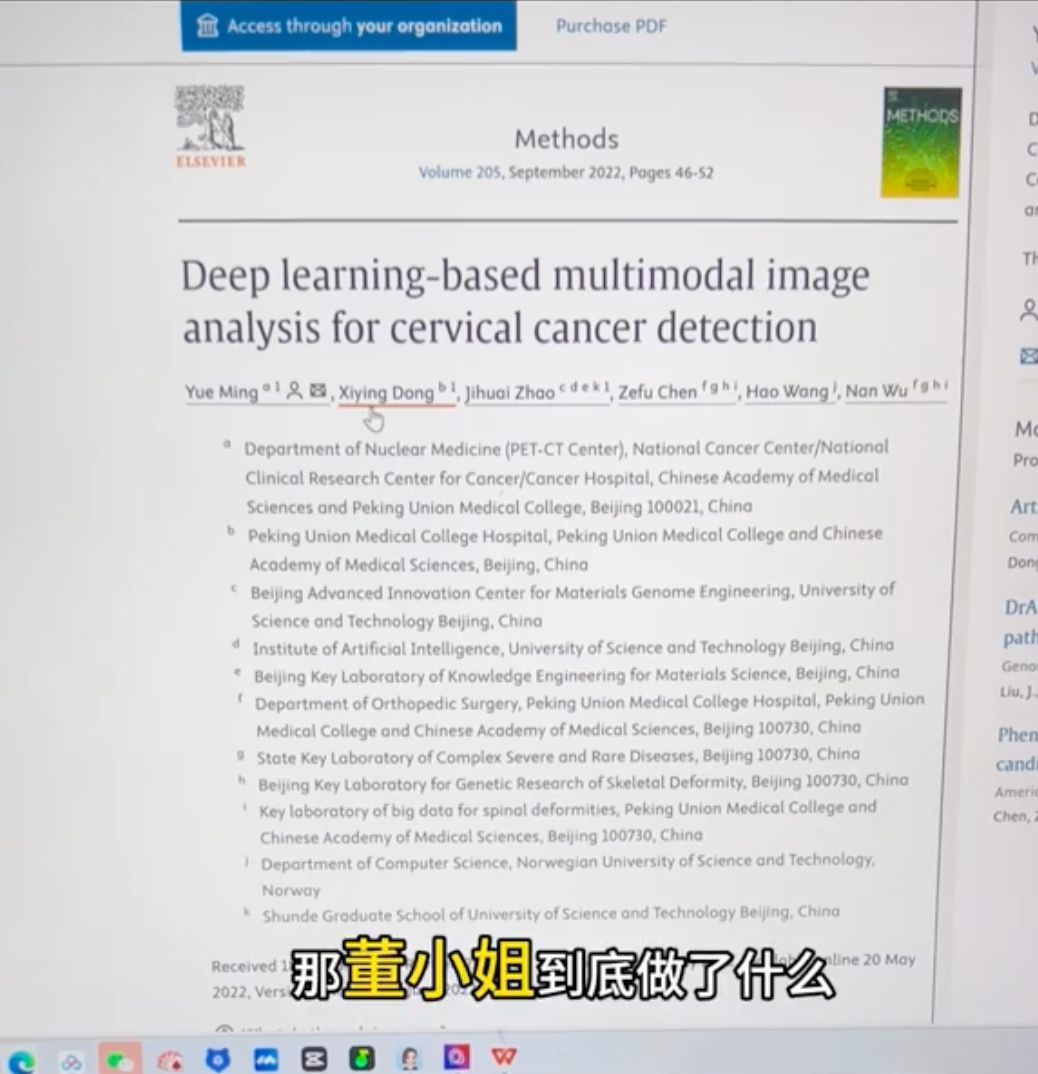

最早看到爆料的是一位北大博士在某视频平台的解说,《董小姐论文与北科大某发明专利多处雷同》,这位北大博士找到董某莹的两篇论文,第一篇论文《基于深度学习的宫颈检测多模态图像分析》,其意义在于将三种检测方式获得的数据整合在一起,论文有三个一作,minyue提供三种检测方式获得的数据,第三位叫赵基淮,参与了设计算法,对图像进行智能识别,帮助医生找到异常细胞,第二位董某莹,博士认为找不到她在论文里有什么贡献。为什么董某莹也会成为一作?博士扒出,赵基淮是董某莹姑姑班晓娟的研究生。

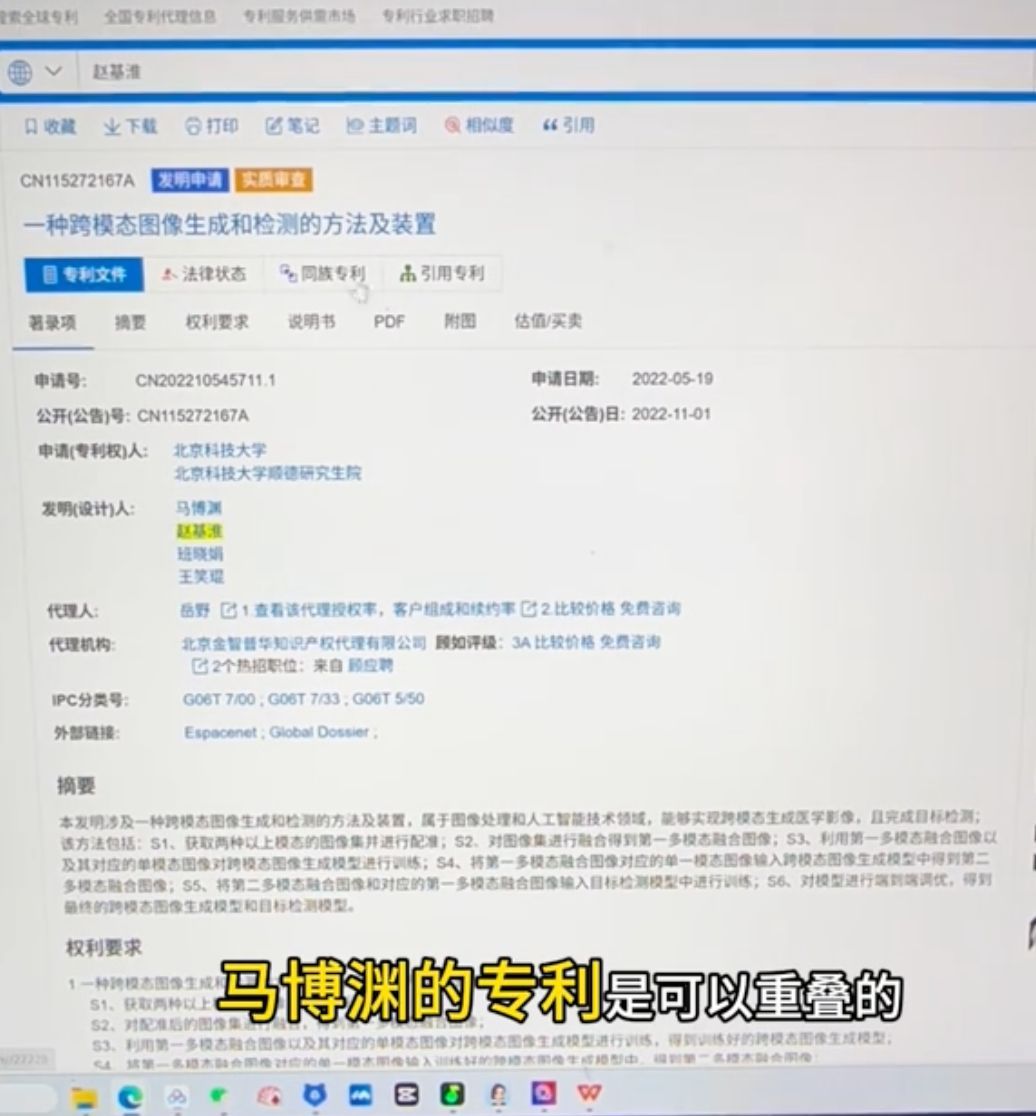

第二篇论文《人工智能在骨骼肌转移成像中的一个应用》,董某莹是一作,班晓娟出现在其中。然后,博士找出北科大师生的专利《一种跨模态图像生成和检测的方法及装置》,发明人是马博渊、赵基淮、班晓娟等人。

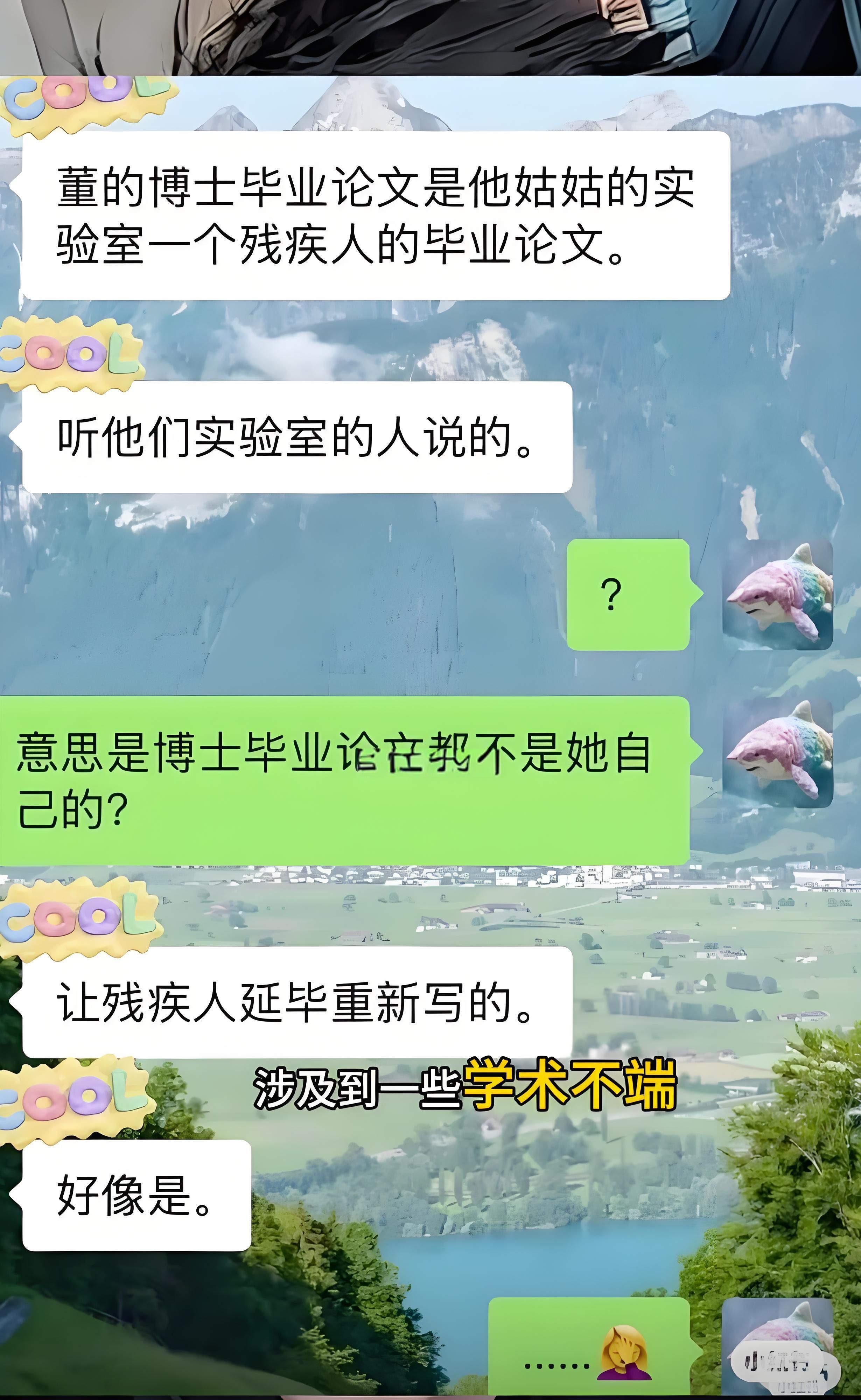

至此,明眼人可以看出,班晓娟带的两个研究生,马博渊、赵基淮,他们“帮助”董某莹发了两篇论文。

此后,博士找到董某莹博士论文《跨模态图像融合技术在医疗影像分析中的研究》,比对其内容,发现其主要方法、数据、甚至图像和赵基淮他们的东西基本一致。

然而,董袭莹的博士论文没有注明引用这项专利,论文致谢也没有提到感谢赵基淮他们。媒体又深挖了一把,记者使用DeepSeek分析,发现其论文文字重复率高达25%,逻辑结构重复15%,实验数据重复10%。更讽刺的是,赵基淮的专利早在董袭莹论文发表前半年就已公开,这种“跨校复制”的操作,几乎把学术不端写在了明面上。

事件中最让人揪心的,是抄袭者与被抄袭者之间的巨大反差。

赵基淮家境清寒,父母是化工厂下岗工人,本人听力障碍,日常科研需要付出常人难以想象的努力。由于听力障碍,他无法像普通学生一样参与组会讨论,只能靠文字沟通;编写代码时,他必须依赖视觉化工具逐行调试。他的导师曾公开表示:“赵基淮的成果,是用别人三倍的时间换来的。”北科大官微还专门报道过他的励志故事,称他是“逆风飞翔的科研新星”。

而另一边,董某莹的履历却充满争议。她本科读的是经济学,后来通过协和医学院的“4+4”临床医学培养计划,仅用四年就拿到医学博士学位。这种跨学科速成模式本就引发过质疑。

更耐人寻味的是,董袭莹的论文正文只有短短30页,而参考文献就占了50页,被网友称为“史上最水博士论文”。相比之下,普通医学博士论文通常需要100页以上。这让人不禁怀疑:这样的论文究竟是怎么通过审核的?

这起事件最刺痛公众神经的,是赤裸裸的“学术特权”。更深层的矛盾,是教育公平的崩塌。普通学生因为论文格式不规范就可能延毕,而特权学生却能靠着抄袭轻松毕业;寒门学子拼尽全力才能获得的成果,转眼就成了别人的垫脚石。

极目新闻记者向北科大反映了此事,北科大工作人员回应,将调查了解学校老师的研究成果是否与他人论文有关。

值得庆幸的是,国家卫健委已宣布介入调查,但涉嫌学术腐败的问题,似乎应该是其他有关部门。

教育的本质,本该是给所有人平等的机会。当抄袭者踩着听障学生的肩膀上位时,我们每一个人都该警惕——今天沉默的代价,可能就是明天被夺走的人生。

你怎么看待这件事?欢迎留言讨论。

(图源网络,图文不相关,侵联删)