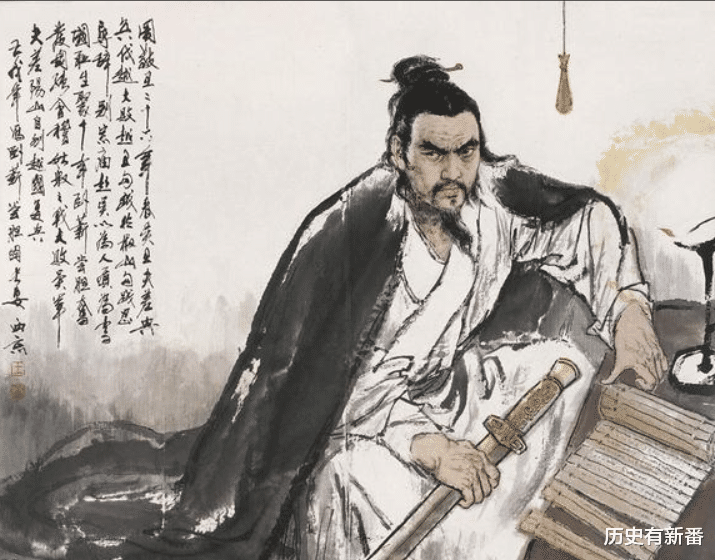

从阶下囚到春秋霸主!揭秘勾践复仇背后的狠辣权谋

历史

05-07

阅读:6

评论:0

春秋末期,吴越争霸如同一场惊心动魄的生死棋局。公元前496年,刚继位的越王勾践在檇李之战中剑走偏锋,派三百死囚阵前自刎,趁吴军惊愕之际突袭得胜,吴王阖闾重伤身亡。这一战让勾践名声大噪,却也埋下了灭顶之灾的伏笔。

阖闾之子夫差即位后,日夜练兵誓要复仇。勾践不听谋臣范蠡劝阻,贸然进攻吴国,结果在夫椒之战中惨败,仅剩五千残兵退守会稽山。生死存亡之际,范蠡献上“屈膝求生”之计——勾践携妻入吴为奴,为夫差牵马喂草、尝粪问疾,甚至睡柴堆、舔苦胆,硬生生熬过三年屈辱。这段经历,正是后世“卧薪尝胆”的原型。

归国后,勾践在范蠡、文种辅佐下开启“十年生聚,十年教训”的复国大计:奖励生育、减免赋税、囤积粮草,甚至将西施送入吴宫迷惑夫差。而吴国却因连年北伐中原耗尽国力,加上天灾饥荒,逐渐走向衰败。公元前478年,越军趁虚而入,围困吴都姑苏长达三年,最终逼得夫差自刎。临死前,夫差掩面长叹:“我无颜见伍子胥!”

勾践的逆袭绝非偶然。他深谙人性弱点,用死囚自刎瓦解吴军士气,靠贿赂权臣伯嚭保住性命,更以“敬蛙明志”激发越人血性——路遇挡道青蛙,他停车行礼,只因“敬其勇气”。这种对细节的掌控,让越国上下誓死效忠。而范蠡的智慧更为关键:他劝勾践“天时未至,隐忍待机”,又在灭吴后果断归隐,留下“飞鸟尽,良弓藏”的警世名言。

吴越兴衰印证了一个真理:成大事者,既能忍辱负重,亦需借势而动。勾践的“狠”与范蠡的“稳”,共同铸就了这段以小博大的传奇。如今回望,那些藏在历史褶皱中的谋略与人性较量,依然令人脊背发凉。