绩归功于陈云与萧劲光。他们赞誉

四保临江战役是谁打赢的?长久以来,人们习惯性地将功绩归功于陈云与萧劲光。他们赞誉陈云莅临南满,稳如磐石地维系了军心;而萧劲光则在军事领域稳固了危机四伏的局势。凡此云云。确实如此,但若深入探究历史真相,会发现在大原则之外,还隐藏着诸多细节考量。简而言之,若仅凭这两位,甚至加上萧华,要想在四保临江战役中取得胜利,恐怕是相当困难的。言辞间,陈云对军事知之甚少,在南满期间,他对作战指挥的事务并无丝毫干预。萧劲光与萧华虽非以卓越的战役指挥著称,然而二人各自拥有非凡的技艺,均为开国功臣。然而,在南满地区面临如此严峻的形势——濒临崩溃的边缘,毫无回旋余地——仅仅依靠稳妥谨慎的指挥策略是远远不够的。在这危急关头,唯有粟裕与徐向前这等旷世英才,方能于狭窄之地扭转乾坤。欲捍卫南满四县,当时情形下,似乎唯有林总亲临方能奏效,然而他正身处北满指挥全局,实难抽身前来。究竟是怎样的杰出人物,在二萧一陈的带领下,成功逆转了局势呢?一、陈云定调南满根据地的初创阶段,由萧华率领的部队奠定基础,当时的地域颇为辽阔。在这期间,部队凭借有限的兵力,曾成功发起鞍海战役,一举吞并了国民党第184师。而在新开岭战役中,更是创下了在东北战场首次全歼国民党一个整师的纪录,即五十二军第25师,这支国军被誉为“千里驹”。然而,客观地来看,众多人在顺境中表现得游刃有余,而面对逆境则显得不知所措。当自己占据主动时,无论是策略还是战术,都能运用自如;但若局势发生反转,如同利剑倒持,便难以应对。杜聿明集结重兵,意图一举击溃南满之敌,彻底清除南满共军势力,相继攻克通化、辑安(今集安)、安东(今丹东)等地。然而,如此逆境的突然降临,其因并非复杂。国军兵力集中,主力皆为精锐,攻势迅猛,进展迅速,使得南满部队难以抵御。此时,萧华缺乏变通之才的短板暴露无遗,部队连连退守,仅剩临江、靖宇、长白、抚松四座县城,根据地最宽广处亦不过数十公里,已无足够的战役纵深以供回旋。熟知军事之人皆明,军事中所称之妙计,诸如辗转腾挪、声东击西、批亢捣虚等以弱制强的战法,无不依赖纵深与空间。唯有借助高速机动拉开战距,方能迫使敌军在追击之际露出可乘之机。空间是弱势方的唯一依仗。如此局面之下,南满军区的大部分人员,包括领导层在内,均倾向于放弃南满,转而北上与林总及其麾下会师。东北局对此情况深感忧虑,遂连续向南满军区发送电报,指责其战术运用不当,一味采取溃退战法,且再次犯下分兵把口的错误,致使敌人得以步步进逼,而我方却无力有效抵御。陈云与萧劲光目睹此景,心中焦虑万分。南满当前面临的最大困境在于领导层的衰败,陷入混乱。陈、萧二人主动挺身而出,愿赴南满力挽狂澜,林彭罗等领导亦纷纷表示赞同。

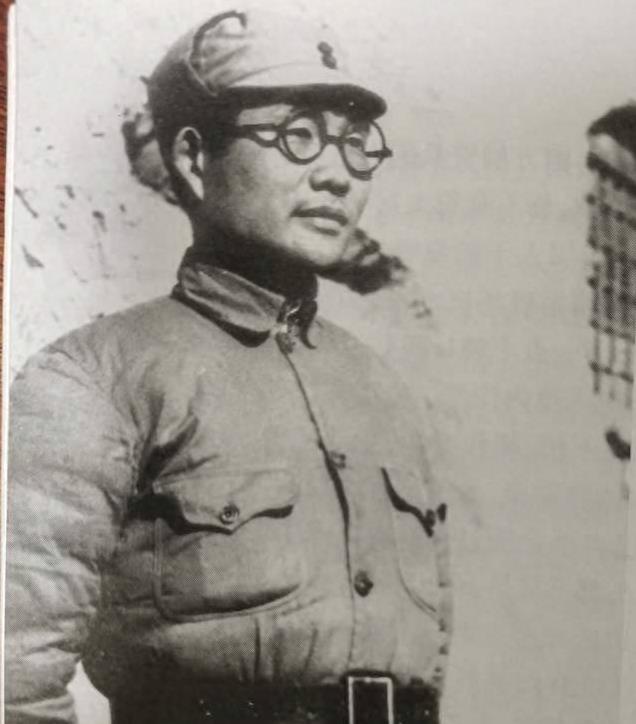

陈云与萧劲光急速夜行,赶赴临江。途中,他们遭遇了一幕惊心动魄的险情。当乘坐的火车途经牡丹江南侧的宁安县斗沟子车站时,列车在夜间临时停靠。车站前方地势陡峭,一辆车厢突然失控,向车站内部滑行,险些与陈、萧所乘的车厢相撞。在千钧一发之际,一位扳道工挺身而出,奋力扳动火车道岔,这才使陈云与萧劲光逃过一劫。陈云并未径直前往临江,而是选择了绕行朝鲜,期间与金日成进行了会晤。在此次会谈中,双方就南满军区在朝鲜境内设立伤员及家属安置点的相关事宜进行了深入探讨。陈云想胜先想败,心思缜密。抵达临江之际,陈云与萧劲光公开发表了东北局的决定。据此,陈云被任命为南满分局的书记,同时担任辽东军区的政治委员。而萧劲光则被委以辽东军区司令员的职务。在此变动中,原任军区司令员兼政治委员的萧华,其职位被撤销,降至副司令员之职。陈云在临江挥下了那声著名的令牌,毅然坚持留驻南满,坚决不允许任何人前往北满。以领导者的权威决断,简单一句话、一声令下或许易如反掌,然而,众人真能心悦诚服地接受吗?二、谁是真大腿拍板过程曲折。陈云与萧劲光抵达东北后,首先深入开展了调研工作,并进行了广泛交谈。为促使众人留下,他们付出了诸多努力。原以为一切已大致就绪,却不料辽东军区紧急召开了一场师级以上干部的会议。会上,萧劲光发表了关于坚持南满战略的报告,却引发了在座众人的哄堂大笑。萧劲光未曾料到会出现如此情形,竟然有如此众多的同志提出了撤退的请求。尤其值得一提的是,部队已经做好了即刻渡过松花江,向北方进发的充分准备。众多部队甚至已无需房屋栖息,只需整理行囊,便可随时踏上征程。会议持续了两天,却未能达成共识。正当此时,国民党军队发起攻势,若再犹豫不决,便将陷入绝境。在万般无奈之际,深夜两三点钟,萧劲光紧急召见陈云,亲自到现场作出最终决策。

陈云踏雪赴会,于现场慷慨陈词,一番道理阐明,终得众人信服。官方史书记载。但是大家发现问题没有?既然是军区师以上干部开大会,又是宣布留守南满的重大决策,就应该各方领导悉数到场,为什么陈云不在现场,而是让萧劲光先出头呢?我们无法揣知陈云萧劲光的内心活动,从表象看,定然是一种缓冲手段,如果陈云、萧劲光同时到场,大家众说纷纭相持不下,陈云再想拍板也不好定论。萧先陈后,步步发令,好歹能让大家一个逐步接受的过程。那么从这个角度看,陈云、萧劲光对坚守南满,内心大概也是七上八下没有什么把握。现在硬着头皮下了死命令,大家固然一时听服之,但接下来就要看怎么办了,如果拿不出硬功夫,抵当不住国军进攻,还得是北撤。当下危局怎么破?全军区都看陈云,陈云看萧劲光,萧劲光也没有太好的办法,试探性地提出一个敌后奔袭的想法。什么意思呢?既然南满四县已无回旋的空间,那就派出一定兵力袭扰辽宁腹地,牵制国军回援,庶几可以重新掌握主动。道理非常简单,之前不是没有人想到,但萧华没提出这设想,下面的纵队司令们也不提。想法烂在肚子里。此时萧劲光本能地想起这套红军时代的经典打法,大家面面相觑,谈何容易啊萧司令,部队缺吃少穿,没有时间休整,到敌后岂不是找死?如果你萧劲光拿不出应对之策,你们俩下的命令就是放空炮,这意味着你们不合格,瞎指挥!萧劲光、陈云站在火炉之上接受炙烤。古话讲,疾风识劲草。南满西北风呼呼地刮,这时,一株劲草挺立起来。谁呀?四纵副司令员韩先楚。韩先楚高声响应萧劲光的决策,表示愿意承担挺进敌后的任务。三、任职风波也是天与其便,让韩先楚有这个展示的机会。韩先楚当时只是东北民主联军第四纵队的副司令员,正职司令员是胡奇才。军史上有一段经典公案,1955年大授衔,胡奇才只授中将,他曾经的副手韩先楚却授上将,笔者以为,韩先楚超越胡奇才,就在于四保临江。新开岭战役结束之后,胡奇才头部的旧枪伤发作,头疼的无法坚持指挥战斗,只好去大连看病。四纵便由政委彭嘉庆和副司令员韩先楚指挥,众所周知,我军传统,政委负总责但不直接指挥战斗,四纵的作战实际由韩先楚负责。多说几句,胡奇才整个四保临江战役期间都在治病,后来伤愈归队,当了一段时间司令员,又因头疼病发作而去治病。他反复缺席,在战争关键时刻不能总让副职管打仗,陈云便向东总建议,让辽东军区参谋长吴克华来当四纵司令。吴克华早在胡奇之前就当过四纵司令,胡奇才虽有意见也无如之何。后来塔山阻击战吴克华威震天下,胡奇才哑巴吃黄连有苦说不出,建国后终于与上将军衔交臂而失。胡奇才一走,韩先楚迅速抓住了机会。萧劲光提出袭扰敌后,这个任务太艰巨,韩先楚挺身而出,愿以死赴之。政委彭嘉庆也同意此议,向陈云再次请战。得到批复后,四纵便从三个师中抽出兵力,组成三个挺进纵队,跳出国军包围圈向本溪、抚顺、桓仁等地出击。当时南满只有两个纵队,四纵到外线出击,三纵在内线正面阻击。两个纵队打的都很艰难,但是从指挥难度上看,四纵无疑更难一些。三纵好歹是依托根据地作战,南满四县虽小,都是自己的地盘,粮食弹药再少,也有固定补充。作战地域亦相对固定,攻防作战不需要太复杂的筹划。四纵几乎完全相反,进至敌人据守之地,前有坚城,后无补充,一旦战事不利,部队上天无路入地无门,说难听一点就是死路一条。很多人一提到游击袭扰作战,都觉得很轻松很随意,但都忽视了这种作战对指挥员指挥技能的极高要求。韩先楚怎么应对呢?

三个师分开走,每个师又以一个团居前,两个团居后,保证前锋走的快,后续有援助,鸡蛋不放在一个篮子里,拳头不一次使出来。这是总布局上的艺术,不死打硬拼,而是吸引国军回援为目标。具体作战上,又绝不贪功占地,本溪桓仁等城虽无国军重兵把守,但都处在交通便利之处,如果趁虚拿下,必将招致周边国军围攻,那样就失去了游击袭扰的本义。所以韩先楚定下原则,只打小据点,只吃小股敌人,遇到大城象征性地打一打,达到吓唬敌人的目标即可。这是很高明的指挥艺术,哪里该打哪里不该打,哪里需要一口吃下彻底打疼,全靠韩先楚在总体上把控。前三次保卫临江战役,四纵在外线纵横来往,国民党军完全摸不清韩先楚的意图,不得不调回来两个主力师防卫后方。四、四保临江前三次保卫临江战役,内外线配合的非常好,三纵这边一吃紧,韩先楚还能行有余力地抽出部分兵力支援内线。与此同时,外线游击牵制力度一直不减,弄得国民党军前后狼烟,好不狼狈。陈云、萧劲光见四纵打得好,在第四次保卫临江战役之时,让韩先楚到三纵指挥部,与三纵司令员曾克林一起指挥,准备打一次规模更大的歼灭战,彻底粉碎国军对南满的攻势。当时郑洞国率7个师的兵力来打临江,实行分进合击。曾克林主张先打新编22师,韩先楚则主张先打89师和54师162团。理由是这两支部队都是刚从热河调过来,人生地不熟,而且未经我军打击,比较骄横,容易犯轻兵直进的错误。而新22师正好相反。此时南满我军经过三次大战役的消耗,每个师兵力由原来的1万多人降到6000多人,本钱有限,经不起试错了,必须把兵力都用到正确的地方,否则一战失利,前面三次战役的成果都付诸东流。韩先楚深知其中利害,虽然职务比曾克林低,却一直坚持己见。曾克林也坚持自己的意见。两边僵持不下,眼看敌人越来越近,再这么分歧下去不行了。两人只好把两个方案都上报军区,请陈云和萧劲光拍板定案。陈萧接报后,不到两个小时就回电,按韩先楚的意见打,并明确让韩先楚统一指挥。不容易啊!让职务低的指挥指挥高的,兵力少的指挥兵力多的,这都是有违我军惯例的做法,形格势禁,陈云、萧劲光顾不上这些讲究,把宝都押到天纵奇才韩先楚身上了。曾克林讲风格,当即说:“老韩,陈萧的命令来了,同意你的意见并由你统一指挥,一切作战行动我们都听你的。”韩先楚谦虚了一下,表示还是共同指挥,共同行动。嘴上如此说,行动却掩盖不住他的霸气。韩先楚拿出了盘算已久的作战方案,三纵七师向敌后迂回切断其退路,九师打援,八师和四纵十师共同作战,合围国军89师和54师162团。为什么这么快就能拿出方案?韩先楚有大局观,没有停留在纵队副司令的层面,眼光放得极开,对整个南满兵力布局、打法都有通盘的观察。战役完全按照韩先楚的计划展开了,国军89师和54师162团轻兵直进,完全堕入韩先楚的包围圈中,1947年4月3日早上6点我军发起总攻,到下午16时便结束了战斗,全歼国军8460人,我军仅伤亡320人,敌我伤亡比达到夸张的25:1。四保临江战役至此取得辉煌全胜。