郭沫若晚年时,创作一部历史剧《武则天》,是在向江青献媚吗

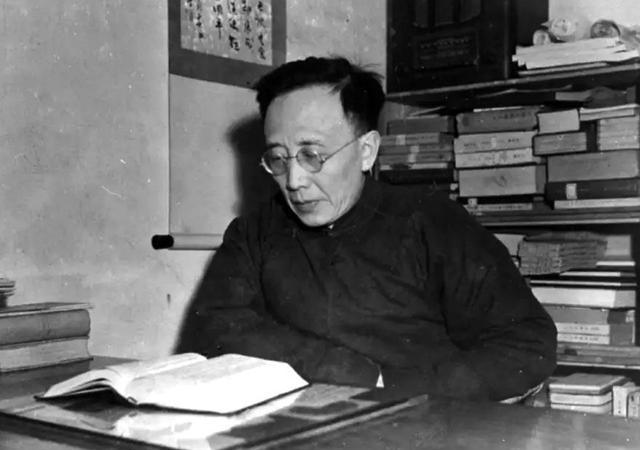

郭沫若是中国现代文学史上的重要人物,他在文学、诗歌、戏剧以及历史学等领域都有卓越贡献。他创作的多部历史剧,如《屈原》《王昭君》《蔡文姬》等,不仅在艺术上具有高度成就,还在文化领域产生了深远影响。这些作品不仅是郭沫若个人才华的体现,更是中国近现代文化发展中的重要里程碑。

在郭沫若的晚年生涯中,他编写了一部名为《武则天》的历史剧。这部剧自问世以来就饱受争议,不少观点认为其创作动机是为了讨好当时的政治人物江青。

具体来说,真实情况究竟如何?

让我们先了解一下这部作品的诞生年代。

1959年夏季,郭沫若在洛阳、西安、太原等地考察文物遗址时,首次萌生了创作这部历史剧的念头。在洛阳,他特别参观了著名的龙门石窟,尤其是武则天用脂粉钱资助修建的大奉先寺石窟。他长时间凝视着以武则天容貌为蓝本的卢舍那佛像,深受感动,当场创作了《访奉先寺石窟》一诗。

千百尊破损的佛像见证了盗贼的恶行,而奉先寺的圣洁光芒依旧闪耀。

武则天舍弃了化妆品开支,为文学创作开辟了新的方向。

由此可见,郭沫若此时已经开始着手为武则天进行历史平反。他试图重新评价这位女皇帝的历史地位,改变以往对她的负面看法。这一举动表明,郭沫若对武则天的历史角色有了新的认识,并希望通过自己的研究为她正名。

1960年5月,《人民文学》杂志刊登了郭沫若创作的历史剧《武则天》的第一版。这部作品的灵感,直接源自郭沫若前一年参观龙门石窟的经历。那次旅行显然激发了他对武则天这一历史人物的兴趣,促使他着手创作这部戏剧。通过这部剧,郭沫若试图展现武则天的复杂性格和她在历史上的重要地位。

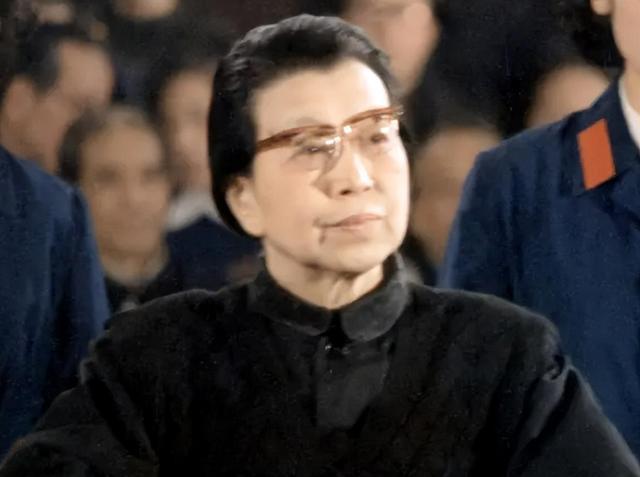

江青此时处于何种境况?

新中国成立后,江青一直保持着低调的姿态,行为举止都很规矩。直到1960年,她的工作主要集中在电影和戏剧领域,负责推动艺术改革。那时,她还没有推出后来让她声名大噪的“样板戏”,也没有获得“文化旗手”的称号。在这种情况下,像郭沫若这样的大文豪怎么可能专门为她写颂词?

郭沫若若有意称赞江青,也不会选择“武则天”这一比喻。这种比较不仅不恰当,而且缺乏合理性。武则天作为历史上的女皇,其地位和影响与江青截然不同。郭沫若作为一位历史学者,深知这种类比的不妥之处。因此,即使他有意抬高江青,也不会采用这种明显不合适的比喻。这种说法不仅不符合历史事实,也违背了郭沫若的学术立场。

武则天是谁?她以权力欲望和宫廷丑闻闻名,在中国历史上一直被视作负面典型。把江青比作她,这不是明摆着自讨没趣吗?像郭沫若这么精明的人,难道连这点都看不透?

接下来,我们分析郭沫若创作《武则天》的目的和初衷。

这反映了那个时代的主流思潮,并非针对特定个体的迎合或讨好。

郭沫若还有一个鲜为人知的隐秘,同样牵涉到武则天。

郭沫若不仅是文学和历史领域的专家,同时也深耕考古学。新中国成立初期,他积极倡导对古代帝王陵墓进行科学研究,以揭示深埋地下的文化遗产。这一主张直接促成了1956年定陵的发掘,然而这次行动也引发了诸多争议,被后世称为"定陵事件"。

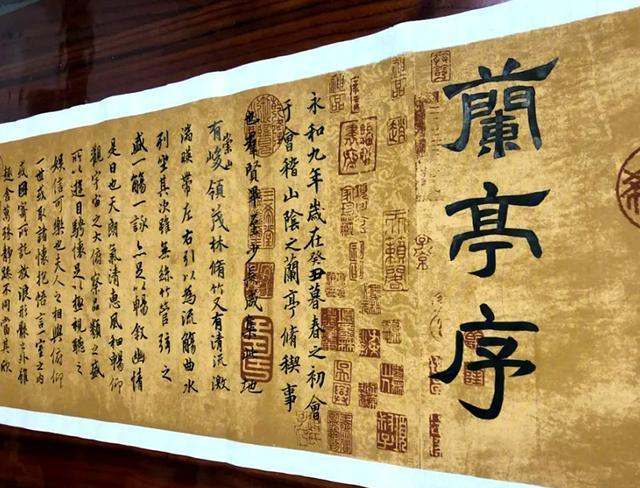

在完成定陵的考古工作后,郭沫若将注意力转向了武则天与唐高宗合葬的乾陵。这座陵墓中藏有一件极其珍贵的文物,那就是王羲之的《兰亭序》真迹,这件作品被视为中华文化的瑰宝。

了解中国历史的朋友们都知道,《兰亭序》被称为“天下第一行书”,在中国书法界有着不可撼动的地位。然而,这件无价之宝却一直下落不明,很多人猜测它可能被埋藏在乾陵或昭陵中。

郭沫若曾推测,乾陵极有可能藏有稀世珍宝。他认为,一旦开启乾陵,让这件珍贵文物重现于世,必将引起全球轰动。对于郭沫若而言,能够见证这一历史时刻,便是一生最大的满足。

由于定陵考古的教训,周恩来总理下达了不得再发掘帝王陵墓的禁令,这一决定让郭沫若的考古计划彻底落空。定陵的发掘过程中,大量珍贵文物因保护技术不足而遭到损坏,这一惨痛经历促使政府重新审视考古工作。周总理的这一决策,不仅体现了对历史文化遗产的重视,也为后来的文物保护工作树立了重要准则。郭沫若作为考古领域的权威学者,虽然对此感到失望,但也理解这一决定的必要性。这一事件成为中国考古史上的重要转折点,促使考古界更加注重文物的科学保护与研究。

郭沫若并未轻易罢手,他积极寻求各种途径,大力宣扬发掘乾陵的深远意义。为了进一步推动此事,他专门创作了历史剧《武则天》,以此作为宣传手段,为挖掘工作营造声势。

郭沫若提出的乾陵发掘方案最终未能获得通过,目前尚不具备开展考古工作的条件。虽然他对乾陵的探索抱有极大热情,但经过审慎考虑,认为现阶段实施这一计划为时尚早。文物保护专家指出,乾陵作为重要的历史遗迹,其发掘工作需要更加充分的技术准备和科学论证。事实上,早在20世纪50年代,郭沫若就曾多次呼吁对乾陵进行考古发掘,但始终未能如愿。这反映出在处理珍贵文化遗产时,决策者往往采取更为谨慎的态度,以确保文物得到妥善保护。

郭沫若,这位中国现代文学史上的重要人物,不仅在文学创作上有着卓越的成就,还在学术研究和社会活动领域展现了非凡的才能。他的作品,如《女神》和《屈原》,深刻影响了中国现代文学的发展方向。在学术上,郭沫若对甲骨文的研究贡献尤为突出,他的研究成果为后来的学者提供了宝贵的基础资料。此外,郭沫若还积极参与社会政治活动,他在新中国成立后的文化政策制定中扮演了重要角色,对推动中国文化的现代化进程起到了关键作用。郭沫若的一生,是文学、学术与政治交织的复杂历程,他的多面性和深远影响,使他成为了中国现代史上不可忽视的文化巨匠。